Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

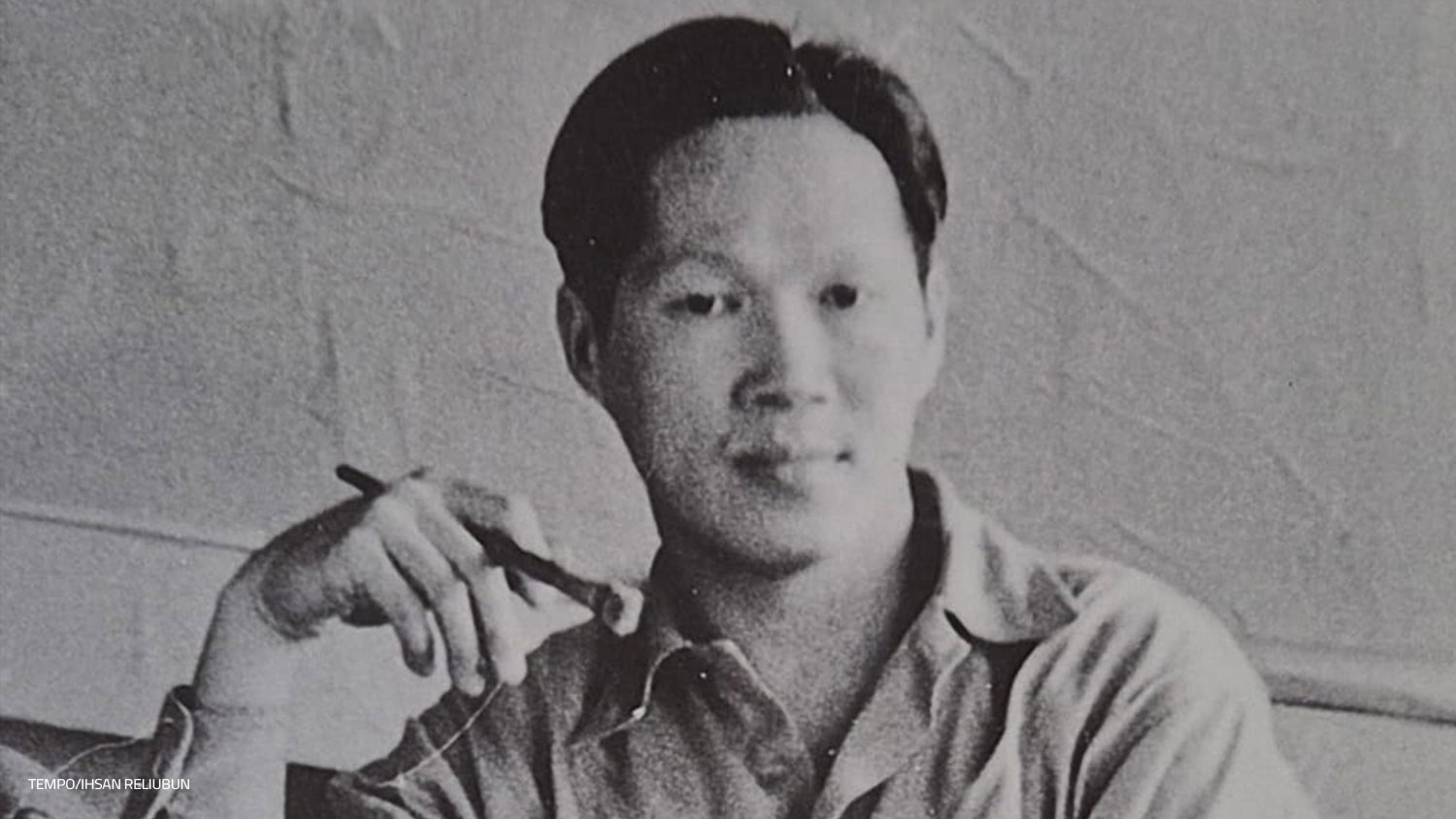

REMY Sylado, yang terlahir sebagai Yusbal Anak Perang Imanuel Panda Abdiel Tambayong pada 12 Juli 1943 di Malino, Makassar, jelas merupakan sosok budayawan Indonesia yang unik. Perhatikanlah sajaknya yang mungkin paling populer berikut ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa orang mau dengar Apollinaire

Yang berkisah tentang kebohongan dunia

- Et Sous le pont Mirabeau coule la Seine

- Et nous amours

- ?

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa tak mau dengar Remifasolasido

Yang berkisah tentang kejujuran dunia

- Neng ngisore kreteg Asemka iku

- Akeh umbele Cino

- ?

(“Dua Jembatan: Mirabeau & Asemka”)

Larik berbahasa Prancis itu, dalam terjemahan Wing Karjo berbunyi Di bawah jembatan Mirabeau mengalir Seine/ Dan kasih kita, tentu saja suatu penggambaran romantik; sedangkan larik berbahasa Jawa, terjemahannya: Di bawah jembatan Asemka itu/ Banyak ingus Tionghoa, yang sudah pasti menggugurkan romantisme tersebut, menjadi sajak humor yang bengal alias mbeling.

Sajak itu ditulis pada 1972, jadi lupakan dulu isu “penyebutan yang benar” Cina atau Tionghoa, yang baru merebak selepas Reformasi 1998. Tapi lihat perbandingan nilai bahwa yang kotor tapi jujur, alias lugu, terhadapkan pada kecanggihan polesan: sungai ya sungai saja, lah, tidak usah pakai cinta yang mengalir segala, sehingga disebutnya “kebohongan dunia”. Mengapa? Sajak Apollinaire, “Jembatan Mirabeau”, memang diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia.

Maka, pada 1970-an, merebaklah “gerakan” puisi mbeling yang lumayan menghebohkan, terutama karena tiras Aktuil dan Top yang berbanding sama dengan tumbuhnya budaya pop, dan membuat para pamong penjaga keluhuran susastra sedikit bingung. Bagaimana mereka tidak geleng-geleng kepala jika sajak-sajak itu bisa berwujud seperti berikut ini.

selamat malam tuan rendra

oh tuan, laki-laki bukan?

burung

tuan

kondor, kedodor

(“Burung Kondor dan Mastodon”, Estam Supardi)

Padahal Rendra, setelah pementasan Mastodon dan Burung Kondor yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru, semestinya tergolong mbeling juga, terutama seusai Perkemahan Kaum Urakan yang diadakannya pada 1971. Sedangkan jika terhadap Rendra lèdèkan bisa begitu rupa, apa pula jadinya terhadap H.B. Jassin, yang saat itu masih di-Paus-kan sebagai penahbis, entah seseorang itu sastrawan entah bukan.

saya ada dalam puisi

saya ada dalam cerpen

saya ada dalam novel

saya ada dalam roman

saya ada dalam kritik

saya ada dalam esei

saya ada dalam w.c.

siapakah saya?

jawab: hb jassin

(“Teka-Teki 2”, Mahawan)

Lantas bagaimanakah kiranya tanggapan Jassin sang penjaga taman susastra Indonesia? Agaknya Jassin pun jujur mengakui agak bingung menghadapi gagasan dalam esai Remy yang seperti ini:

Manusia lahir bukan untuk jadi seniman. Manusia lahir untuk menjadi manusia. Hidup berada di atas junjungan kepalanya. Bukan seni yang harus dijunjungnya. Seni harus diletakkan di telapak kaki.

Betapapun demikian, Jassin menemukan bahwa di majalah Aktuil dan Top, selain sajak-sajak yang lugu, terdapat sajak yang sarat dengan beban filsafat dan mistik. Memang tidak dapat diseragamkan, tapi nada ejek terhadap yang berat dan serius menjadi ciri sajak-sajak mbeling, dengan konsekuensi bahwa yang mengejek sebaiknya berada pada posisi layak melakukannya. Tampaknya hanya Remy yang memiliki kapasitas itu.

Dibesarkan di Semarang, sejak kecil lingkungan kampus Theologia Baptis memberinya kesempatan mempelajari berbagai bahasa. Tak kurang dari bahasa Yunani, Ibrani, Arab, dan Kuo Yu dikuasainya sehingga kaligrafi Al-Quran ataupun ideogram Tiongkok mudah saja ditulisnya; di samping bahasa-bahasa asing yang lazim dikuasai, seperti Inggris, Belanda, Prancis, dan Jerman.

Pengetahuan ini, termasuk bahasa-bahasa daerah, dan bahasa penjajahnya, seperti Portugis dan Spanyol, digunakan untuk meneliti kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia, sehingga ia tahbiskan dirinya sebagai ahli bahasa Alif Danya Munsyi. Buku 9 dari 10 kata Bahasa Indonesia adalah Asing (2003), misalnya, adalah bukti kemampuannya itu.

Di kampus tersebut, Remy Sylado juga mempelajari olah vokal musik klasik. Tak mengherankan jika caranya menyanyi terdengar akademis dan bener. Di bawah bendera Remy Sylado Company, ia mengibarkan panji cadas-gulayak (folk-rock) yang penggarapan lirik, lagu, aransemen, dan vokalnya diborong sendirian.

Tema lagu-lagunya terhubungkan dengan kondisi sosial-politik, seperti sengketa nilai antargenerasi ketika korupsi mulai marak dalam pemerintahan Orde Baru (“Orexas”), multikulturalisme (“Kawinnya Si Poltak dan Lim Kim Nio”), serta pembelaan kepada mereka yang terpinggirkan yang sangat terkenal liriknya:

salahkah aku, salahkah

mencintai pelacur itu

sedangkan Yesus Tuhanku,

juga mencinta pelacur

(“Surat Seorang Putra Buat Ibunya”)

Jadi semangat Remy, bukannya mengganyang susastra “serius”, melainkan konstruksi kuasanya yang menerapkan “standar” sebagai tolok ukur penilaian, yang berpeluang membuat kebudayaan berada di jalan buntu. Ini sangat mungkin ia pergoki ketika mengikuti pendidikan formal di sekolah seperti Akademi Teater Nasional Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah; Jurusan Seni Rupa Akademi Kesenian Surakarta; dan Akademi Bahasa Asing di Jakarta. Pengalamannya sebagai wartawan harian Tempo Semarang kiranya mempertemukan Remy dengan segala bentuk realitas sosial, yang memberi bobot perbendaharaan pengetahuannya itu.

Posisi sebagai redaktur Aktuil Bandung tentu dapat dianggap sebagai momentum terpenting, ketika dengan segera generasi muda pemuja musik underground 1970-an terbuka matanya terhadap jendela susastra lain. Susastra itu boleh selèngè’an dan tetap saja cerdas serta kreatif. Selain Remy Sylado dengan rubrik puisi Mbeling, di majalah itu terdapat Galeri Pop yang digawangi Jim Supangkat dan Sanento Yuliman yang menyajikan kreasi perlawanan atas seni rupa mapan kolektor jutawan, seperti rancangan poster, stiker, dan gambar-setrika.

Dapur Teater 23761 adalah bentuk lain ekspresi Remy Sylado, ketika drama Orexas (Organisasi Sex Bebas) pada 1970 berisi dialog seperti “orang-orang tua kita sebaiknya di-stoom-wals” ataupun adaptasinya atas Jesus Christ Superstar (Tim Rice/Andrew Lloyd Weber) menghasilkan Yesus yang diperankan oleh pemain band Black Brothers, dan masuk ke panggung naik becak, pada 1980. Dalam teater, Remy Sylado adalah langganan interogasi pihak keamanan, apa pun yang kiranya ditakutkan.

Dengan kata lain, Remy Sylado adalah bagian dari gelombang-generasi, yang turut dibentuk ataupun membentuknya, yang setelah mengempas tak pernah terulang kembali. Kemudian sebuah perkembangan menarik terjadi pada Remy: alih-alih mengejek budaya mapan, pada dekade selanjutnya dia justru membantu pemapanannya. Inilah saat ketika Remy membuat buku teks seperti Dasar-Dasar Dramaturgi (1981), Mengenal Teater Anak (1984), Menuju Apresiasi Musik (1983), bahkan dua jilid tebal Ensiklopedi Musik (1992).

Saat buku-buku itu terbit, buku-buku sejenis di Indonesia memang langka, sehingga dapat dikatakan sisi Remy sebagai pendidiklah yang berbicara. Tidakkah mengerikan jika pendidikan tinggi seni berlangsung tanpa buku-buku memadai? Dengan pengalamannya mengajar di Akademi Sinematografi Bandung untuk dramaturgi, estetika, ikonografi, dan makeup, tentulah hal itu dirasakannya pula. Sementara itu, novel, naskah teater, drama musikal, dan makalah-makalah tentang bahasa dan seni, tak ketinggalan pula teologi, tetap mengalir tanpa putus dari tangan suami Emmy Tambayong ini.

Tidak dapat dirinci satu per satu hasil kerja Remy, yang ibarat kata “tidak ada yang jelek”, karena dia sangat produktif. Remy adalah manusia yang bekerja dan berkontribusi, ketika melalui keseniannya ia tak sekadar menghibur dan mengejutkan, tapi juga membuka pikiran.

Remy Sylado. Nama ini ia dapatkan dari nada pembuka lagu Beatles, “And I Love Her”, 2-3-7-6-1-4 yang dibuang fa-nya. Nama itu pun menjadi peran utama novel Idjin untuk Mentjium (1968); dan sosok Remy sendiri, pada usia 21 tahun, hadir dalam “drama-foto” novel Miguel dari Tondano (1967). Demikianlah kreativitas Remy Sylado sejak masa mudanya.

Remy telah pergi 12 Desember lalu. Tiada lagi seorang lelaki berbusana serba putih, bersepatu putih, bertopi putih, berkumis dan berberewok putih, dengan ikat pinggang besar berkepala singa, serta semua jari penuh cincin akik berwarna putih, yang nongkrong di Taman Ismail Marzuki, melayani segala diskusi dengan suara bariton menggelegar.

Selamat jalan, Remy Sylado, dengan segenap kenangan terbaik atas semangat dan kreativitasmu!

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo