Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

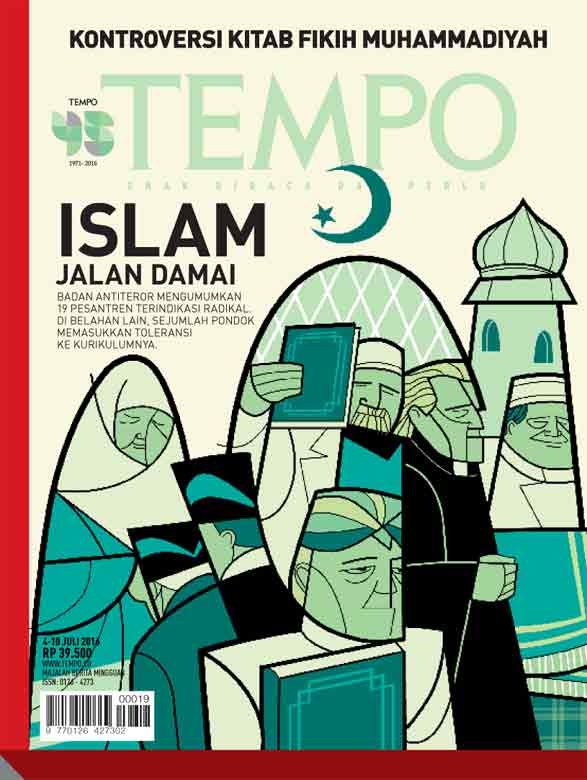

KETIKA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyebutkan setidaknya 19 pondok pesantren di Indonesia terindikasi mengajarkan radikalisme, kita serasa dihadapkan pada kenyataan yang sungguh genting. Pondok-pondok "radikal" itu dinyatakan tersebar di Jakarta, Serang, Cirebon, Ciamis, Cilacap, Solo, Lamongan, Aceh, Makassar, Poso, dan Lombok Utara.

Secara statistik, angka 19 itu sebetulnya hampir tak berarti. Di atas kertas terdapat hampir 28 ribu pondok pesantren di negeri ini, yang tersebar di 33 provinsi, dengan santri sekitar empat juta orang. Tapi radikalisme—apalagi jika telah "mengeras" dan mengambil bentuk terorisme—bukan semata-mata masalah statistik. Sebagai "paham", penyebarannya bisa dibilang tidak terukur, apalagi bila dipicu oleh isu yang "rentan api"—terutama ketidakadilan sosial.

Memang mengkhawatirkan bahwa gejala intoleransi dalam bentuk kekerasan juga semakin maujud, terutama dalam sepuluh tahun terakhir. Sepanjang tahun lalu saja, misalnya, tercatat 119 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, naik 23 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dibubarkan dengan kekerasan—dan sering di bawah hidung penegak hukum.

Mencari akar intoleransi dan radikalisme semata-mata di dunia pesantren tentulah bukan sikap yang adil. Ke-19 pondok pesantren yang ditengarai "mengajarkan" radikalisme itu—kalau memang terbukti demikian—tak pula bisa dijadikan "kambing hitam" untuk setiap perilaku intoleransi dan kekerasan di negeri ini. Kebiasaan gebyah-uyah, yang sebetulnya mencerminkan kemalasan berpikir, seyogianya tidak tetap dipelihara dan dikembangkan.

Sejak Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur, didirikan—dipercaya sebagai pesantren pertama di Indonesia—usia lembaga pendidikan itu sudah mencapai lebih dari dua setengah abad. Selama itu, sebetulnya, pondok pesantren tidak benar-benar bisa lepas dari "ideologi". Berbagai studi tentang pondok pesantren, yang mulai marak pada awal 1970-an, menunjukkan betapa lembaga pendidikan itu hampir selalu terlibat dalam pasang-surut konstelasi politik dalam negeri, terutama sejak perjuangan kemerdekaan hingga berbagai pergolakan sesudahnya.

Karena itu, mengharapkan ada pondok pesantren yang betul-betul "steril" adalah tindakan menggantang asap. Tak kurang dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan di sebuah pondok pesantren di Jawa, tahun lalu, tentang "Trilogi Pesantren", yang meliputi aspek pendidikan, keagamaan, dan sosial. Pelibatan pondok pesantren dalam dinamika sosial justru memperkuat posisi dan peran pondok pesantren itu di tengah masyarakat.

Dalam kenyataannya, "nila setitik" yang mencemari lautan susu dunia pesantren itu, seperti yang ditengarai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, memang masih harus dikaji ulang. Di tengah kita toh masih terdapat pondok-pondok pesantren yang mengajarkan semangat toleransi dan keberagaman. Pondok seperti ini tersebar di segenap penjuru negeri, dengan kajian-kajian yang teduh tentang dunia muslim dan hidup dengan semangat kebersamaan.

Tengoklah, misalnya, Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pondok yang dirintis pada 1910 itu kini dipimpin Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, 36 tahun, generasi ketiga. Mengaji dengan teduh merupakan ciri khas pondok yang berjarak sekitar dua kilometer di sisi barat Sungai Brantas itu. Sekitar seribu santri menuntut ilmu di sana, belum termasuk di dua pondok pesantren lain di lingkungan yang sama: Hidayatul Mubtadi'ein dan Ar-Risalah.

Sejak semula pondok pesantren itu mengajarkan sikap toleran dan menghormati kemajemukan. Para perintis dan pendirinya dengan mudah bersahabat dengan semua golongan masyarakat, termasuk komunitas nonmuslim. Tak jarang acara pesantren atau hari besar Islam di pondok ini mendapat kunjungan tamu dari komunitas nonmuslim.

Kementerian Agama mencatat, selain Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah, masih terdapat sejumlah pondok pesantren yang tersebar dari Cirebon, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Timur yang padat mengajarkan toleransi dan keberagaman. Pondok-pondok pesantren itu terbuka bagi pandangan kemajemukan dan tidak melihat "yang lain" sebagai ancaman keberadaannya.

Dengan kata lain, di dunia pondok pesantren kita, "langit belum akan runtuh". Nilai-nilai mulia kemanusiaan dan keberagaman masih tetap terpelihara di sana dengan wajah yang teduh—bukan yang menggertak dan mengancam.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo