Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

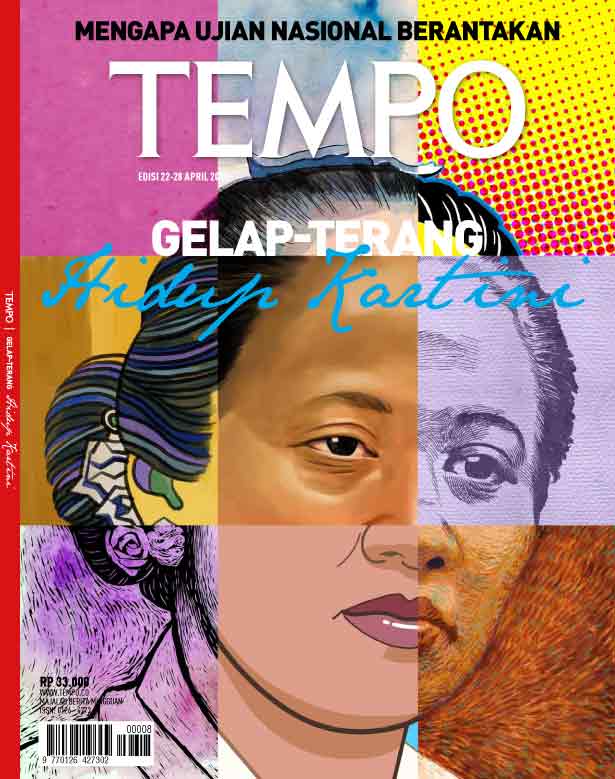

KARTINI tak sebatas kebaya dan seremoni. Kartini adalah hak perempuan, perjuangan kesetaraan gender, dan nasionalisme Indonesia di akhir abad ke-19. W.R. Supratman ada benarnya ketika menyebut Kartini sebagai "pendekar kaumnya". Seorang pendekar adalah pembela yang tak selamanya memenangi perkelahian.

Ia memang aktivis-pemikir yang jatuh-bangun. Lahir dari keluarga menak, Kartini menolak poligami—tapi menjadi korban tradisi itu. Ketika menikahi Kartini, Bupati Rembang Adipati Djojoadiningrat adalah lelaki dengan tiga selir dan tujuh anak. Lamaran kepada Kartini diajukan setelah sang Bupati ditinggal mati garwa padmi atau istri utama.

Kartini juga lahir dari rahim garwa ampil atau selir. Ngasirah, ibunya, adalah satu dari dua istri Bupati Jepara RMAA Sosroningrat. Kartini tak mampu melawan tradisi: sejak kecil ia terbiasa melihat ibunya mlaku ndodok—alias ngesot—di depan suami dan anak-anak sendiri.

Tentang keputusannya menerima lamaran Adipati Djojoadiningrat, ia menulis kepada Marie Ovink-Soer, istri Asisten Residen Jepara, "…siapa di bumi ini yang dapat menentukan sendiri seluruh hidupnya? Orang menemui orang lain, terjadi pergulatan, dan jalan hidupnya dibelokkan ke jurusan lain…." Ini mungkin semacam apologia. Setidaknya ia sedang menghibur diri.

Jalan hidupnya yang "tak konsisten" inilah yang mengundang kritik. Penetapannya sebagai pahlawan nasional pada 1964 menimbulkan kontroversi. Sejarawan Harsja W. Bachtiar menganggapnya tak lebih baik dari Dewi Sartika dan Rohana Kudus, yang dinilai lebih berhasil mewujudkan impian mereka. Harsja menilai Kartini tak lebih dari "pahlawan" yang dibesarkan Belanda.

Ketika itu Belanda memang sedang melancarkan Politik Etis—strategi pemerintah kolonial mengambil hati anak jajahan dengan memberi akses pendidikan dan informasi. Kartini mendapat beasiswa ke Holland atas rekomendasi seorang anggota parlemen dan Menteri Seberang Lautan Kerajaan Belanda. Tapi ia tak berangkat.

Atas bujukan Jacques Henrij Abendanon, direktur di Departemen Pendidikan, Agama, dan Industri Hindia Belanda, ia membatalkan niat itu. Abendanon menilai kepergian Kartini ke Belanda hanya menjauhkan dia dari cita-citanya membangun sekolah perempuan. Dengan bermukim di Belanda, Kartini akan terbantun dari akarnya karena akan dinilai para murid telah "terkontaminasi" budaya Barat. Ada dugaan, bujukan Abendanon merupakan wujud ketidakseriusan Belanda menyekolahkan Kartini. Sampai di sini, tudingan Politik Etis itu tampaknya tak sepenuhnya terbukti.

Skala pencapaian Kartini sebagai aktivis sosial memang tak masif meski tak juga bisa diabaikan. Ia membangun sekolah perempuan meski tak besar. Ia bukan Ki Hajar Dewantoro yang membangun Taman Siswa. Ia tak berorasi. Ia bukan pemikat massa. Tapi Kartini bukan tak menggerakkan orang.

Selepas masa pingitan, ia misalnya membantu para pengukir Jepara dengan menciptakan motif macan kurung, motif pahatan kayu yang bertahan hingga kini. Ia menghubungi perkumpulan Oost en West untuk menghidupkan kerajinan tangan Hindia Belanda. Perkumpulan itu beberapa kali menggelar pameran kerajinan dan menarik perhatian publik di Nederland.

Keutamaan Kartini sesungguhnya terletak pada hal lain: ia pemikir yang gelisah—sejak remaja hingga akhir hayatnya pada usia 25 tahun. Ia menulis surat kepada sahabat, yang kemudian dibukukan dengan judul Door Duisternis Tot Licht. Ia mencatat pelbagai hal: kesetaraan gender, feodalisme, hubungan antarbangsa. Ia bergulat dengan pemikiran, dan terseok-seok antara dunia ide dan kenyataan. Dari sudut pandang inilah Kartini—juga sejarah Indonesia—semestinya ditelaah.

Kita kerap menemukan simplifikasi peran sejarah. Sukarno, sekadar contoh, hanya disebut Pahlawan Proklamasi, padahal pergulatannya dimulai jauh sebelum ia menulis dan membacakan teks kemerdekaan. Hatta hanya disebut Bapak Koperasi, seolah-olah ia tak pernah memikirkan ide bentuk negara dan upaya menyelamatkan orang jelata. Bertahun-tahun Tan Malaka bahkan tak disebut dalam buku sejarah hanya karena ia memilih—suatu ketika—menjadi komunis.

Bersikap adil kepada sejarah juga berarti tak berlebihan mengapresiasi masa lalu. Bagaimanapun, Kartini, Sukarno, Hatta, dan Tan Malaka tetaplah manusia biasa. Tak perlu nostalgia berlebihan. Tak juga glorifikasi. Masa sekarang tak kalah ruwetnya: demokrasi dan kekecewaan, pasar bebas dan kemiskinan. Sejarah adalah cermin. Ia bukan pelarian dari kekalutan masa sekarang.

berita terkait di halaman 34

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo