Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SUKARNO tak pernah, Soeharto apalagi, Habibie belum. Baru Gus Dur membuat sesuatu yang bersejarah ini: di depan sebuah pertemuan internasional di Bali, dialah presiden Indonesia pertama yang bisa membuat hadirin tertawa. Para kepala negara terdahulu berpidato dengan gagah, serius, atau mendayu-dayu. Tanpa humor. Tapi Gus Dur tidak.

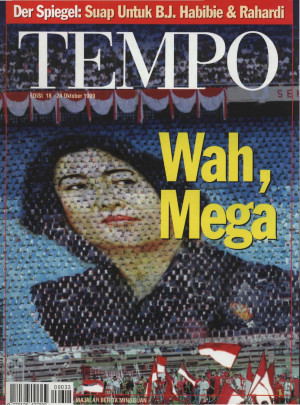

Presiden yang hampir buta itu berbicara tentang dirinya dan juga tentang wakil presidennya, Megawati, yang enggan berkomentar. "Kami berdua akan jadi sebuah tim yang sempurna," katanya dalam bahasa Inggris yang bagus, tanpa teks. "Saya tak bisa melihat, dia tak bisa omong." Para hadirin tergelak mendengar olok-olok itu. Harian Financial Time beredar ke seluruh dunia dan menulis tentang Gus Dur yang "memikat" (to charm) dunia.

Selama bertahun-tahun retorika Indonesia adalah retorika kekuasaan. Di mimbar, Bung Karno bergemuruh seperti gelombang samudra magis yang berseling petir. Pidato Soeharto datar-lurus seperti barisan tentara yang maju dengan disiplin. Habibie memberi sambutan dengan nada naik-turun seperti sebuah kapal udara ringan yang melintasi perbukitan. Samudra, tentara, pesawat terbang—semua itu kiasan untuk bermacam daya yang menaklukkan. Sebaliknya, retorika Gus Dur adalah retorika pertemuan. Di dalamnya ada yang dalam bahasa Inggris disebut wit dan dalam bahasa Prancis l'esprit—yakni kemampuan melontarkan ungkapan yang tangkas, cerdas, jenaka.

Kejenakaan dan kekuasaan adalah dua hal yang tak pernah cocok. Itulah sebabnya di masa kekuasaan Soeharto, salah satu buku yang beredar adalah Mati Ketawa Cara Daripada—sehimpun olok-olok tentang para penguasa. Tentu saja dari bawah tanah. Humor berbeda dengan kekuasaan karena mengundang respons yang lepas-bebas. Humor mengharapkan pertemuan, bukan sekadar perjumpaan, dan tak menundukkan. Seingat saya Milan Kundera yang menggambarkan hubungan antara para pengikut Stalin dan pipa di mulut mereka: satu cara untuk tak terbahak-bahak (atau takut terbahak-bahak).

Humor meluruhkan jarak antara Bapak dan Budak. Yang tinggi tak lagi tinggi dan yang rendah berhenti ketakutan. Terutama bentuk humor yang paling bagus: ketika seseorang bisa menertawakan diri sendiri. Seperti humor Gus Dur di Bali itu.

Sebelum Kundera, para dalang. Dalam wayang, sejumlah badut (yang di Jawa dan Sunda disebut "punakawan") mengabdi para satria. Bagi penonton, para abdi yang kocak itu membubuhkan variasi bagi lakon pahlawan dan pertapa yang selalu serius dan sebab itu mencapekkan. Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong akrab dengan kita bukan saja karena mereka bercakap seperti kita sehari-hari. Mereka menghibur karena mereka tak jarang membuat para aristokrat yang bersenjata itu—bahkan para dewa—jadi bagian dari gurau.

Di samping wayang, ada King Lear Shakespeare. Tokoh the Fool dalam lakon ini, yang oleh orang Sunda mungkin akan disebut si Kebayan, tak punya nama sendiri. Ia hamba terendah. Ia mengikuti raja tua itu ketika baginda hidup terbuang, mengembara di belantara sampai hilang ingatan, karena dikhianati putrinya. Si Kebayan melucu juga di saat itu. Leluconnya bukan saja untuk menyenangkan, tapi juga untuk meletakkan orang yang berkuasa dalam posisi yang setaraf—bahkan lebih tak berharga ketimbang orang dari kasta terendah yang mandiri. Kepada Raja Lear yang sudah kehilangan takhtanya—dan takhta adalah yang mendefinisikan Lear—the Fool berkata, "Aku si Kebayan tolol, tapi kau bukan apa-apa."

Tentu harus dicatat bahwa politik cemooh bukan hanya terletak di situ. Lelucon membuat apa yang tak terduga dan tak beraturan menjadi suatu unsur penting dalam hidup sosial. Dagelan Srimulat menjadi lucu karena kita tak memperkirakan ujungnya lebih dulu. Juga karena aturan terjungkir-balik: sering kali kita melihat adegan di mana si pembantu, seperti the Fool, begitu saja bertindak seenaknya kepada si majikan. Seakan-akan tanpa aturan, tanpa arah, dan dengan napas kuat kemerdekaan.

Maka alangkah tragis jika ada sebuah negeri yang menggertak para pelawak agar mengikuti serba mengikuti aturan dan arah yang ada. Seandainya Butet dulu ngeri dituduh kurang ajar karena menirukan dengan lucu cara bicara Pak Harto dan Habibie, kita akan kehilangan dua hal: tertawa dan kemerdekaan. Jika nanti Miing cemas dikeroyok bila tiap kali ia membuat parodi tentang Gus Dur, kita bukan saja akan kehilangan satire politik. Kita tak akan melihat percikan demokrasi.

Retorika Gus Dur adalah bagian dari perubahan suasana politik yang lahir bersama jutaan percikan demokrasi. Ia membebaskan, karena ada l'esprit dan kejenakaan di dalamnya. Tetapi humor terbagus dalam sistem politik mana pun akan datang dari bawah. Lelucon yang paling tak lucu adalah yang menertawakan mereka yang tak punya, cacat, dan lemah.

Goenawan Mohamad

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo