Mohammad Danisworo

Guru besar arsitektur ITB

Kota dikenang orang bukan karena kehebatan rencananya, melainkan oleh kehidupan yang berlangsung di dalamnya. Kota bukanlah ruang hampa yang terbentuk hanya oleh kumpulan beton, baja, dan kaca. Jiwa kota sesungguhnya adalah ruang gerak untuk pejalan kaki yang berkaitan secara sempurna dengan komponen kota lainnya.

Apabila kita cermati secara teliti, kelemahan dari banyak rencana kota kita saat ini adalah persepsi pendekatannya. Para perencana kota kita lebih sering melihat kota sebagai benda fisik (physical artifact) ketimbang sebagai benda budaya (cultural artifact). Ruang kota tidak akomodatif bagi gerakan pejalan kaki. Sistem transportasi yang didominasi oleh kehadiran kendaraan pribadi dan umum telah semakin mendesak ruang gerak pejalan kaki. Demikian pula kehadiran kegiatan pedagang kaki lima yang semakin agresif menempati trotoar jalan.

Manusia pejalan kaki akhirnya dipaksa berkompetisi dengan kendaraan bermotor secara tidak adil di badan jalan. Peran serta arti pejalan kaki yang secara historis merupakan sumber dari tumbuh dan berkembangnya peradaban sosial budaya manusia semakin sirna.

Jika kita menginginkan kota-kota kita dapat berperan sebagai laboratorium bagi proses tumbuh dan berkembangnya peradaban urban, kota-kota kita harus mampu menghadirkan ruang publik kota yang sehat. Jalan adalah ruang publik yang paling kritikal di Indonesia karena jalan me-rupakan medium interaksi sosial kultural yang paling menonjol.

Jalan Braga di Bandung, Jalan Malioboro di Yogyakarta, Jalan Pasar Baru di Jakarta, dan Jalan Tunjungan di Surabaya, misalnya, merupakan contoh jalan kota yang pernah memiliki peran sebagai katalisator yang sangat kuat dalam kehidupan sosiobudayanya. Citra jalan-jalan tersebut sebagai "tengeran" (landmark) kota tidak bisa dibantah.

Mengunjungi kota-kota tersebut tanpa berkunjung ke jalan-jalan itu (bagi pengunjung dari luar kota) belumlah lengkap. Sedangkan bagi warga kota, berkunjung ke jalan-jalan tersebut tidak harus untuk berbelanja, tapi lebih karena ingin berada di tempat itu untuk melihat dan dilihat serta berinteraksi secara sosial dengan orang banyak. Braga, Pasar Baru, Tunjungan, dan Malioboro memiliki sense of place yang kuat. Sayang, citra serta tradisi yang sudah melekat di benak dan sanubari jutaan orang selama puluhan tahun itu mulai memudar bahkan hampir lenyap dan tinggal menjadi kenangan.

Lain halnya banyak jalan terkemuka di dunia yang mampu bertahan dan semakin tegar sebagai katalisator kehidupan sosiobudaya urban selama puluhan tahun, bahkan lebih dari satu abad. Lihatlah Avenue des Champs-Elysees, yang membentang sepanjang 2 kilometer dari Place de la Concorde ke Place de l'Etoile, dengan Arc de Triomphe-nya, atau The Ramblas di Barcelona, Spanyol, yang membentang sepanjang 1 kilometer, yang memiliki reputasi menonjol sebagai jalan pedestrian terkemuka di dunia.

Filosof dan budayawan terkemuka Jerman, Johan Wolfgang Goethe, pernah menulis dengan penuh kekaguman tentang Via del Corso, sebuah jalan sepanjang kurang-lebih 1,6 kilometer di Kota Roma yang penuh dengan berbagai bentuk kegiatan budaya dan memberikan warna tersendiri bagi Kota Roma. Semua jalan tersebut sangat akomodatif dan merupakan surga bagi pedestrian.

Bagaimana dengan Jakarta? Harus diakui, salah satu masalah adalah nasib para pejalan kaki, yang selama ini prioritasnya dalam perencanaan Kota Jakarta tidak hanya dianaktirikan, tapi bahkan dilecehkan. Tengok saja sepanjang Jalan Thamrin dan Sudirman. Ruang yang dialokasikan untuk pedestrian hanya rata-rata 1,5 meter dan selebihnya dialokasikan untuk jalur kendaraan bermotor dan median jalan.

Di trotoar yang sempit itu, kita menyaksikan para pejalan kaki harus bersaing dengan kaki jembatan penyeberangan, shelter bus, yang alasnya ditinggikan, tiang papan reklame, pot tanaman, pedagang kaki lima, dan sekarang ditambah lagi dengan mendaratnya ramp busway ke trotoar tersebut. Pemakai trotoar akhirnya terdesak ke badan jalan dan harus bersaing dengan kendaraan bermotor dalam memanfaatkan ruang jalan dengan berbagai risikonya.

Ironinya pula, halaman di balik pagar yang membatasi trotoar dengan halaman gedung yang berdiri megah diperuntukkan bagi tempat parkir mobil. Jadi, mobil mendapatkan tempat yang lebih terhormat ketimbang manusia yang berjejal-jejal menunggu datangnya kendaraan angkutan umum. Kenyataan ini sungguh merupakan potret kota kita yang tidak berkeadilan dan ini harus segera diperbaiki.

Karena itu, program pedestrianisasi koridor Thamrin sekarang haruslah menempuh pendekatan yang berbeda. Pendekatan top-down tidak lagi efektif. Koridor Thamrin, yang terdiri atas penggal-penggal dengan karakteristik kapling yang berbeda, membuat solusi desain tidak lagi bisa disamaratakan seperti usul-usul terdahulu yang tak dapat diimplementasikan.

Pendekatan yang ditempuh seharusnya tidak dimulai dengan membuat gambar desain yang bersifat komprehensif seperti lazimnya suatu rancangan kawasan, tapi dimulai dengan membuat potret anatomi dari setiap persil (kapling). Kemudian dianalisis masalah, potensi, dan prospeknya untuk kualitas ruang publik bagi pejalan kaki. Pendekatan ini efektif untuk dipakai sebagai alat komunikasi dengan pemilik persil karena pendekatan ini sangat informatif, mudah dimengerti, dan cukup realistis untuk diterapkan.

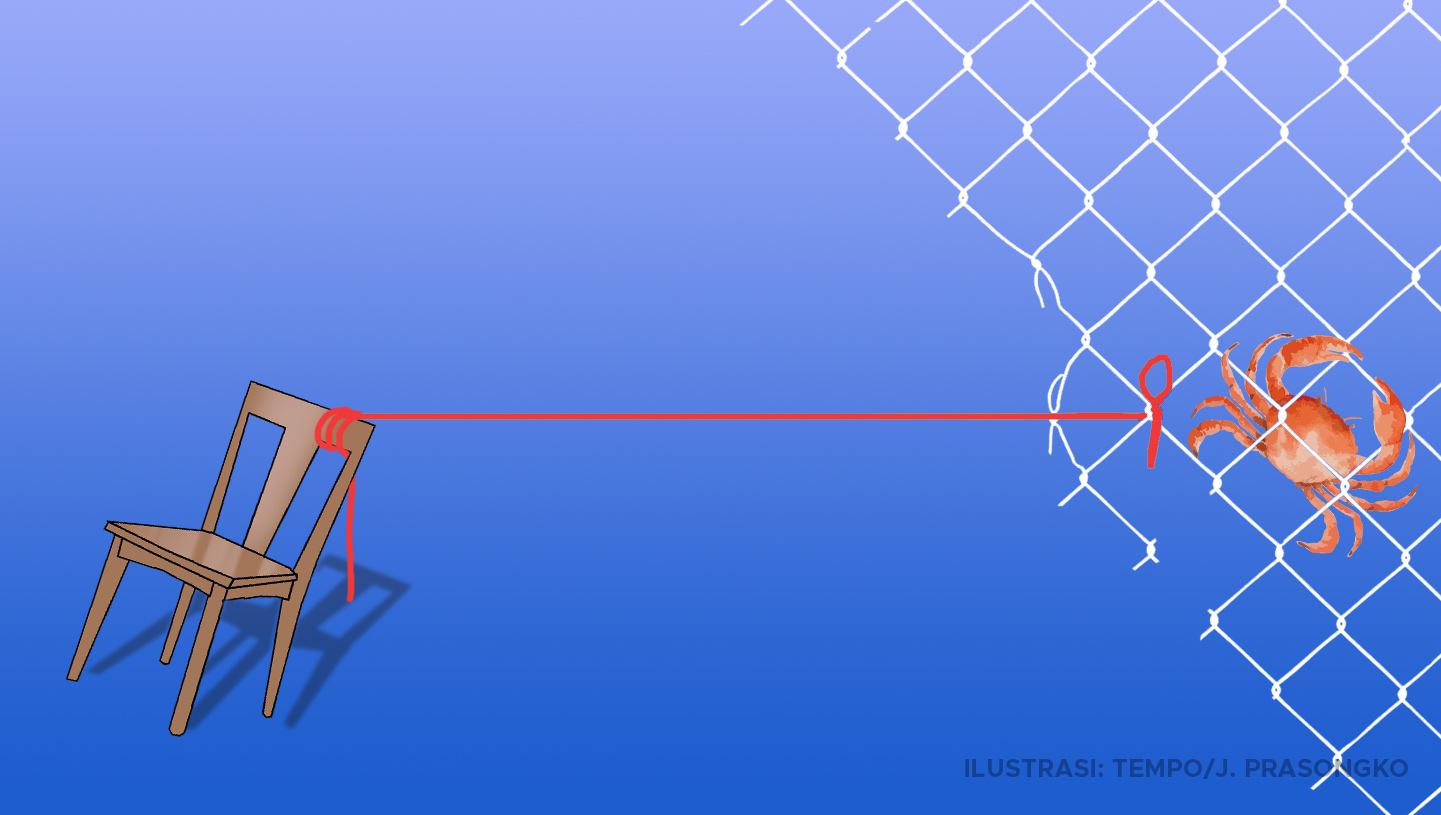

Dasar dari konsep ini adalah kemitraan antara pemilik lahan (privat) dan pemerintah daerah. Pemilik lahan dimintai kerelaannya untuk "meminjamkan" sebagian kecil lahannya untuk kepentingan akses publik dan, sebagai imbalan, pemda menawarkan insentif fiskal atas bagian lahan privat yang "dipinjamkan" itu. Baru setelah kesepakatan antara pemda dan pemilik lahan tercapai, detail desain dari solusi fisiknya dikerjakan.

Proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan tentu tidaklah mudah, memakan waktu panjang serta melelahkan, kadang menjengkelkan, dan melibatkan banyak stakeholder. Hambatan utama adalah keengganan pemilik kapling untuk memundurkan pagarnya dengan dalih keamanan. Pernah suatu kali kesepakatan tercapai, tapi kemudian bom meledak di Hotel Marriott, berantakanlah kesepakatan tersebut, dan negosiasi mengalami setback cukup besar.

Kedutaan Besar Jepang patut mendapatkan acungan jempol karena dengan sukarela mengundurkan pagarnya untuk kepentingan publik. Sebaliknya, sikap Kedutaan Besar Inggris perlu disesalkan karena malah mengklaim ruang publik kita untuk kepentingan sekuriti. Pedestrianisasi di depan Hotel Niko dan Entertainment Center Plaza Indonesia juga dalam proses penyelesaian. Semoga cita-cita Bung Karno menjadikan poros Jalan Thamrin-Sudirman sebagai salah satu ikon dari nation character building akan tercapai.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini