Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

UI dan UGM sama-sama memiliki tunggakan soal penyelesaian kasus plagiarisme.

Keduanya perlu bertindak cepat, tegas, dan transparan dalam menuntaskan kasusnya demi menjaga marwah akademik.

Perombakan sistem diperlukan untuk mengikis praktik plagiarisme yang terus muncul.

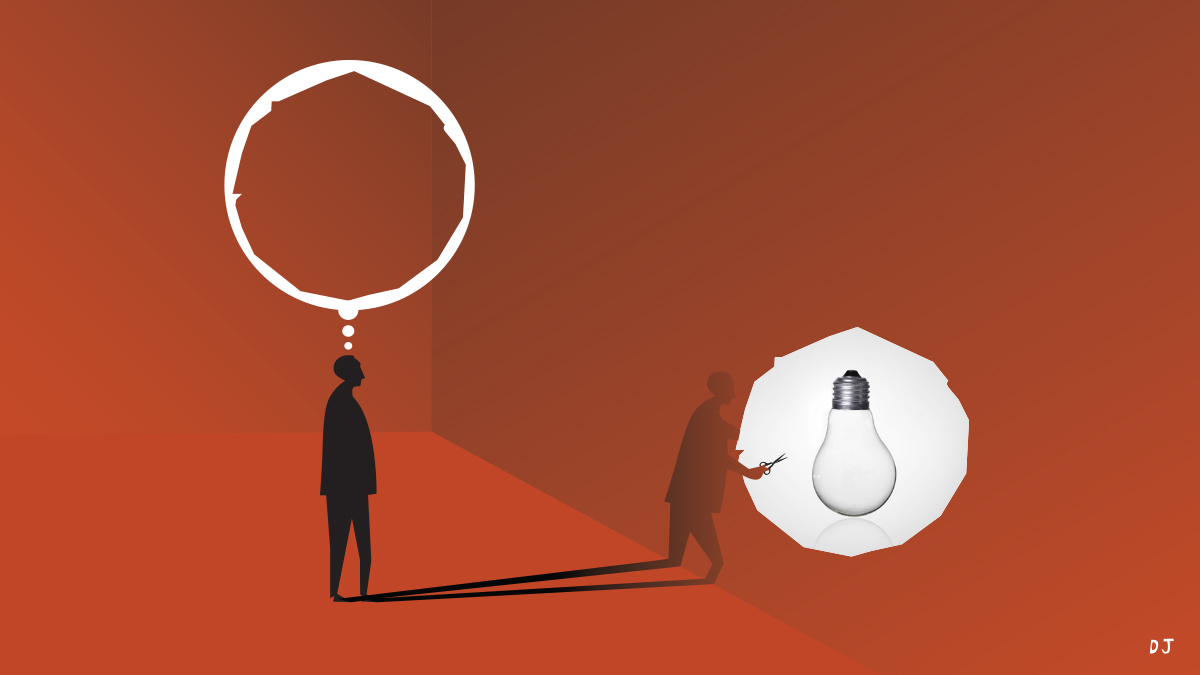

DUGAAN penjiplakan di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, yang statusnya masih menggantung, tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Rektor kedua perguruan tinggi ini memiliki utang untuk membongkar dugaan kecurangan akademik dan menindak tegas pelakunya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

UI masih memiliki kewajiban menjawab berbagai indikasi ketidakwajaran soal disertasi Bahlil Lahadalia, yang dinyatakan lulus sebagai doktor dalam sidang promosi pada 16 Oktober 2024. Kelulusan Bahlil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, itu disorot karena ia menyelesaikan studinya dalam waktu 1 tahun 8 bulan, jauh lebih cepat daripada waktu normal untuk program serupa di Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ada juga tudingan bahwa karya tulis lain yang menjadi syarat kelengkapan program doktornya diterbitkan dalam jurnal predator yang tidak memiliki standar akademik. Selain itu, sempat viral dugaan plagiarisme karena disertasinya dianggap memiliki kesamaan dengan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dewan Guru Besar UI telah membentuk tim investigasi untuk memeriksa perkara ini. Tugas tim tersebut seharusnya berakhir pada 30 Oktober 2024, tapi hingga kini hasilnya belum juga diumumkan ke masyarakat. Di tengah ketidakpastian itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada 7 November 2024 mengajukan keberatan kepada Rektor UI karena merasa nama organisasinya dicatut dalam disertasi Bahlil.

Jatam tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bahlil agar mereka dimasukkan sebagai informan utama. Mereka hanya diwawancarai oleh seseorang yang mengatasnamakan lembaga penelitian UI, tapi hasilnya masuk disertasi Bahlil, sehingga diduga ada praktik perjokian.

Pelbagai indikasi penyimpangan itu tidak boleh dianggap angin lalu. Sebagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, Rektor UI harus berani menindak jika tidak ingin citra akademis kampusnya ternoda. Apalagi sebelumnya ribuan alumnus universitas ini juga ikut gerah dan sudah menandatangani petisi ke rektor agar mengkaji ulang pemberian gelar doktor untuk Bahlil, sekaligus menolak komersialisasi gelar doktor.

Pekerjaan rumah soal kasus plagiat juga tengah membebani UGM. Dosen mereka dituding menjiplak buku sejarawan asal Inggris, Peter Carey. Tim penulis Departemen Sejarah UGM dituduh melakukan plagiarisme bagian dari isi buku Kuasa Ramalan karangan Carey untuk dua buku soal Madiun. Mediasi telah dilakukan, tapi berakhir buntu. Meski buku tim UGM itu sudah ditarik dan direvisi, Carey menilai permintaan maaf secara terbuka tetap diperlukan.

UGM sudah membentuk tim untuk mengusut perkara plagiarisme ini. Mereka perlu lebih hati-hati dan serius dalam bekerja serta memutuskan karena pasti akan mendapat lebih banyak sorotan. Perguruan tinggi yang berbasis di Yogyakarta itu memiliki rekam jejak kurang positif dalam menangani kasus plagiat.

Pada 2019, muncul dugaan plagiat pada disertasi program doktor Fathur Rokhman, yang juga Rektor Universitas Negeri Semarang. Tim Dewan Kehormatan Guru Besar UGM sudah melakukan pendalaman dan menyatakan plagiarisme telah terjadi. Namun Rektor UGM kala itu, Panut Mulyono, membentuk tim investigasi baru, yang kemudian memutuskan plagiat tersebut tak terbukti.

Plagiarisme yang berulang terjadi tak lepas dari sistem buruk yang sudah melembaga. Atmosfer permisif, dengan pelanggaran jarang mendapat sanksi tegas, membuat tak ada efek jera. Civitas academica, termasuk dosen, kerap abai atau lalai soal prinsip-prinsip integritas akademik, seperti yang terjadi dalam kasus di UGM.

Adapun kasus Bahlil lebih kompleks, tapi bisa ditelaah dari dua aspek. Perguruan tinggi belakangan menghadapi tuntutan untuk "mandiri" dalam pembiayaan. Pada saat yang sama, mereka dihadapkan pada sifat gila hormat atau gila gelar dari para pesohor di luar dunia akademik yang tak sungkan menabrak aturan. Ada godaan besar di sana.

Selain itu, ada kecenderungan pendidikan tinggi tak lagi bisa melepaskan diri dari kekuatan politik. Menjadi rektor kini harus mendapat restu dari pemerintah. Lobi-lobi dan kedekatan lebih penting ketimbang kompetensi personal dan integritas akademik.

Posisi Bahlil bisa merepresentasikan kedua aspek di atas: figur publik yang gandrung gelar sekaligus pejabat yang memiliki kuasa memakai pengaruhnya. Karena itu, sangat mendesak bagi UI agar segera mengumumkan temuan mereka soal disertasi Bahlil secara transparan untuk menepis keraguan dan dugaan-dugaan buruk yang muncul.

Plagiarisme yang berulang muncul di media dipastikan hanya merupakan puncak gunung es. Karena itu, pemberantasannya mendesak dilakukan. Pemberian sanksi berat bagi pelanggar, termasuk pencabutan gelar yang diperoleh dengan cara curang, harus diterapkan secara konsisten. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan agar penyelesaian kasus-kasus plagiarisme ditangani tim ad hoc yang menyertakan ahli-ahli dari luar kampus, sehingga penilaian dan rekomendasi sanksinya lebih obyektif.

Untuk jangka panjang, iklim penulisan ilmiah yang bagus perlu diciptakan, dengan menyertakan dukungan komunitas ilmiah, pusat kajian, serta publikasi ilmiah yang bagus. Sistem penilaian dosen juga perlu diperbaiki, dengan lebih menekankan pada kualitas ketimbang kuantitas pemuatan tulisan dalam jurnal ilmiah. Aturan soal kuantitas itu terbukti lebih banyak mendorong akademikus untuk berbuat curang, melakukan plagiat, dan memanfaatkan jurnal abal-abal.

Penjiplakan karya ilmiah merupakan kejahatan akademik yang akan membuat mutu perguruan tinggi kian terjerembap. Jika praktik itu dibiarkan, mutu lulusan perguruan tinggi dan kredibilitas ilmu pengetahuan akan makin merosot. Peran kampus sebagai pusat rujukan dan lembaga kajian bagi perumusan kebijakan publik juga bakal kian tergerus.