JIKA saya pergi, gunung Himalaya pun akan menangis. Ali Bhutto

digantung Rabu dinihari jam 02.00 pekan lalu. Banyak orang sedih

dan menangis, tapi tidak Altaf Gauhar.

Gauhar kini ko-editor The Guardian Third World Review. Dulu ia

seorang pejabat tinggi Pakistan di masa Ayub Khan jadi Presiden.

Ia pun mulai jadi teman Bhutto sejak tokoh yang banyak gaya ini

jadi menteri perdagangan pada umur 30. Sayangnya, ia jadi musuh

ketika Bhutto jadi presiden.

Pada suatu hari Bhutto berkata, sebagaimana dikutip Gauhar,

bahwa bila ia pergi bahkan gunung-gunung Himalaya pun akan

menangis. Gauhar, yang waktu itu jadi editor harian Dawn,

memperingatkan dengan halus kesombongan itu. "Gunung-gunung,

tak akan menangis," tulisnya. Bhutto marah. Seperti biasa ia

menyimpan dendamnya dengan teliti. Tak lama kemudian rumah

Gauhar diketuk petugas. Ia ditahan.

Gauhar dilepaskan setelah 13 bulan. Nampaknya Bhutto ingin

memberi kesan bahwa ia membebaskan Gauhar bukan karena rasa

sesal atau karena tak ada bukti bersalah. Ia membebaskan Gauhar

karena ia berkuasa -- tanpa perlu mahkamah pengadilan. "Mahkamah

pengadilah tak ada dalam kamusku."

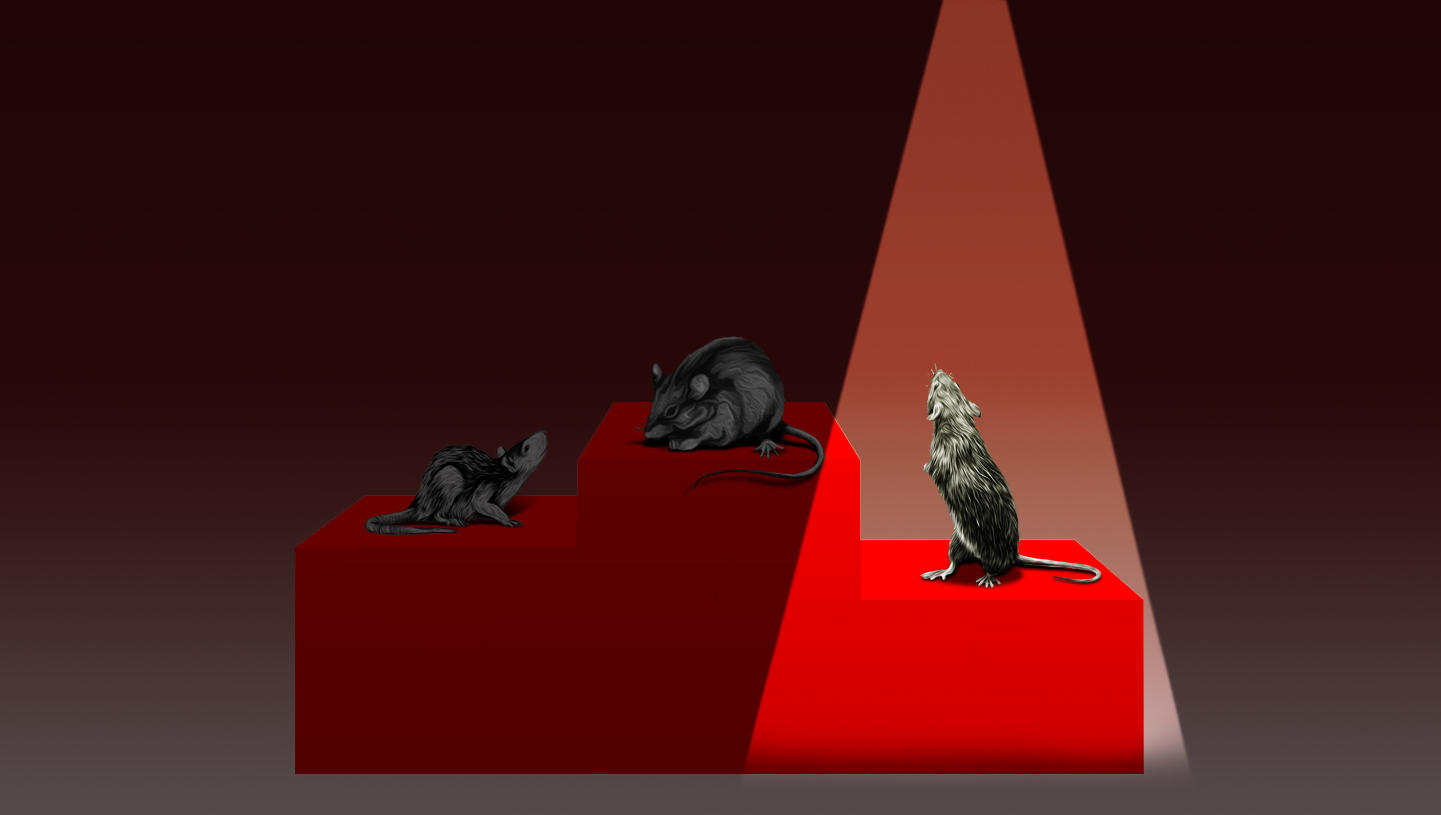

Beberapa tahun kemudian kekuasaannya rontok. Dan sebuah mahkamah

pengadilan (benda yang tak ada dalam kamusnya itu) mengirimnya

ke tiang gantungan. Bhutto mati pada usia 51. Himalaya tak

menangis. Gunung itu terlampau tua untuk tak mengenal riwayat

penguasa-penguasa yang jatuh, tentang sang penindas yang

berakhir sebagai tertindas -- atau sebaliknya.

KITA tak tahu kenapa Altaf Gauhar mengungkapkan wajah buruk Ali

Bhutto beberapa hari sebelum hukuman gantung dilaksanakan.

Mungkin wartawan ini pun menulis dengan dendam, dan dendam

selalu cenderung sewenang-wenang: ia memukul seorang yang sudah

tak berdaya. Atau mungkin ia ingin menghindarkan satu hal yang

sering terjadi: si A jadi martir hanya karena si A dihabisi oleh

pihak yang lebih kuat.

Tapi salah siapakah bila Bhutto jadi semacam martir? Kecuali

salah Jenderal Zia? Di aman ini begitu banyak saksi tentang

penguasa yang menghukum orang yang belum tentu bersalah. Di

zaman ini begitu banyak mahkamah-kongkalikong dan "hakim-hakim

yang makan bebek" sebagaimana disebut dalam salah satu sandiwara

Brecht, hingga keadilan memilih pihak yang lain. Si pesakitan

menjadi penggugat. Penjara menjadi tempat penyucian. Tuhan tidak

hadir dalam suara wakil kekuasaan yang berseru pro justicia...

TAPI mungkin Zia yakin Tuhan berada di pihaknya. Ia orang yang

taat beragama. Atau mungkin ia tak mengampuni Bhutto justru

karena ingin menyerahkan Bhutto ke akhirat: di sana ada

pengadilan yang lebih baik. Karena mahkamah di bumi hina-dina,

pada pedang algojo di Fribourg tertulis kata: "Tuhan Yesus,

Kau-lah sang Hakim."

Masalahnya ialah, dapatkah kita percaya kepada kerendahan-hati

seperti itu. Albert Carnus, yang menentang hukuman mati dalam

esei panjang Reflexions sur la peine capitale, mengatakan hanya

nilai-nilai agama-lah yang dapat berlaku sebagai dasar hukuman

terberat. Dalam nilai itu ada keyakinan bahwa hidup di dunia

hanyalah sebagian dari hidup. Hukuman mati, dengan demikian,

walaupun nampaknya tak bisa dikoreksi kembali begitu tulang

leher si terhukum patah, bersifat nisbi.

Tapi benarkah tulisan pada pedang algojo di Fribourg itu tanda

keterbatasan manusia sebagai hakim? Benarkah Jenderal Zia pernah

tergetar oleh suara simpang-siur tafsir manusia tentang

keadilan? Ataukah bagi orang seperti dia soalnya sederhana: si

pelanggar harus dihukum, si pembunuh harus dibunuh?

Zia ingin Syariah Islam berlaku sebagai hukum di Pakistan. Tapi

seperti kritik Seyyed Hossein Nasr dari Iran terhadap gerakan

"reformis" Islam yang puritan, baginya mungkin Tuhan hanya

diingat sebagai Kebenaran, dan agama terutama hanya kerangka

yuridis. Maka keindahan pun hanya sesuatu yang insidentil -- dan

agaknya begitu pula gairah untuk hidup tanpa tiang gantungan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini