Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Edbert Gani Suryahudaya

Peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

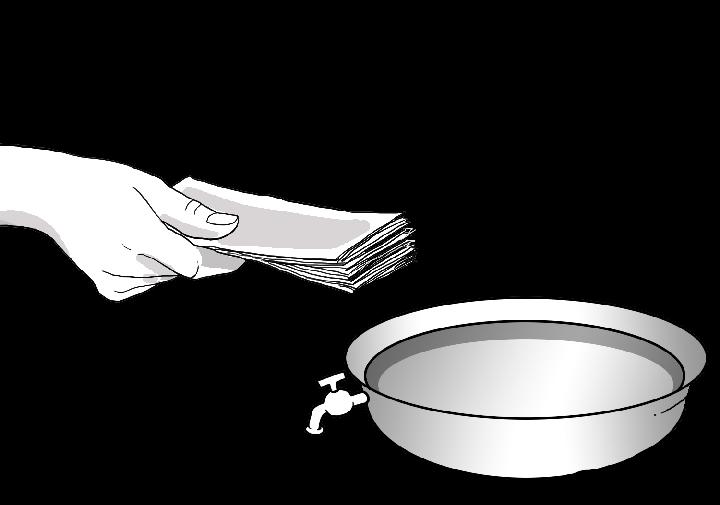

Redistribusi ekonomi di tengah masyarakat seharusnya terjadi ketika ketimpangan begitu tinggi. Sayangnya, asumsi ini tidak mendapat banyak dukungan dari fakta. Negara dengan ketimpangan tinggi justru cenderung mengalami redistribusi yang rendah. Redistribusi justru lebih banyak terjadi di negara-negara dengan kondisi ekonomi yang cukup merata. Itulah yang disebut oleh kalangan ekonom politik sebagai "paradoks Robin Hood".

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bagaimana dengan Indonesia? Indeks Gini kita berada di 0,382 pada Maret 2019. Indeks Gini hanya mengacu pada ketimpangan pengeluaran ketimbang kekayaan dan penghasilan. Sebagai pembanding, pada 2016, laporan Credit Suisse’s Global menempatkan Indonesia sebagai negara keempat dengan ketimpangan paling tinggi dengan 49,3 persen kekayaan negara dikontrol oleh hanya 1 persen orang terkaya di Indonesia.

Setidaknya ada dua pandangan paling populer dalam menjelaskan paradoks Robin Hood. Pandangan pertama menggunakan pendekatan sumber daya kekuasaan. Negara kesejahteraan bisa terbentuk ketika ada daya tawar dari organisasi atau serikat pekerja untuk melakukan lobi politik dan tawar-menawar upah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pendekatan ini juga melihat eksistensi partai-partai pekerja atau yang beraliran sosial-demokrat dalam kekuasaan. Kuat-tidaknya partai-partai tersebut dalam meraup kursi parlemen dan pemerintahan akan beresonansi pada pemenuhan agenda kesejahteraan. Di Indonesia, gerakan kaum pekerja berjalan sejak dulu dan cukup mampu mengadvokasi isu-isu pengupahan. Sayangnya, saluran politik formal kelompok ini cenderung nihil. Tidak adanya partai berbasis pekerja di Indonesia membuat advokasi politik strategis sulit terjadi.

Pandangan kedua mengacu pada relasi antara variasi kapitalisme dan institusi pemilihan umum. Pendekatan ini dipopulerkan oleh Iversen dan Soskice (2009). Isu terpenting variasi kapitalisme adalah investasi terhadap keterampilan spesifik pada industri. Semua tenaga kerja membutuhkan pekerjaan yang terjamin, termasuk jaminan apabila mereka tidak memiliki pekerjaan. Sebaliknya, pengusaha membutuhkan tenaga kerja yang kooperatif dan keleluasaan dalam mengatur upah.

Dua kepentingan ini bisa dijembatani apabila ada investasi jangka panjang terhadap keterampilan tertentu. Kompromi dapat terjadi ketika pelaku usaha memiliki insentif untuk melatih tenaga kerja karena ada kebutuhan khusus. Karena telah berinvestasi untuk melatih, jaminan terhadap pekerja tersebut akan lebih baik. Tenaga kerja diuntungkan karena ada kepastian pekerjaan dalam jangka panjang.

Adapun dari institusi pemilihan umum, sistem perwakilan proporsional dinilai condong ke redistribusi yang lebih tinggi ketimbang sistem mayoritarian. Kuncinya ada pada kredibilitas janji politik. Sistem proporsional dirasa memiliki kekuatan lebih untuk menjaga konsistensi janji politik karena lebih luasnya keterwakilan dan skenario koalisi sebagai kontrol politik. Interaksi di antara variasi kapitalisme, ditambah dengan perwakilan proporsional, dirasa mampu untuk memompa redistribusi.

Indonesia telah lama menggunakan sistem proporsional. Apabila dibandingkan dengan era Orde Baru, pengeluaran pemerintah pada era reformasi untuk program kesejahteraan jauh meningkat. Ditambah lagi adanya jaminan kesehatan dan dana desa. Proses demokratisasi yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun memperlihatkan pergerakan yang paralel dengan peningkatan kesejahteraan.

Namun, meskipun terlihat memiliki korelasi, sistem perwakilan dan redistribusi belum tentu merupakan kausalitas. Indonesia masih terganggu oleh permasalahan korupsi yang dilakukan banyak pejabat negara. Hampir semua partai politik tidak memiliki platform ekonomi spesifik yang diadvokasi. Tidak adanya variasi antara satu partai dan partai lain mengakibatkan tidak munculnya perdebatan ekonomi substansial antar-partai politik. Bisa saja, ketimbang sistem perwakilan, variabel yang lebih penting adalah kepemimpinan eksekutif.

Selain itu, persoalan di pasar tenaga kerja kita adalah ketidakcocokan antara lapangan pekerjaan dan keterampilan. Maka, yang dibutuhkan adalah pelatihan untuk menutup kesenjangan tersebut. Pada saat yang sama, perusahaan perlu juga berinvestasi untuk teknologi penunjang produksi. Tidak jarang, hal ini lebih menguntungkan karena dirasa lebih efisien.

Walhasil, ada satu unsur penting yang dilupakan oleh Iversen dan Soskice, yaitu negara, dalam hal ini pemerintah. Kompromi yang hanya melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja tidak akan efektif apabila pintu bagi perusahaan untuk merekrut tenaga asing yang sesuai terbuka luas. Untuk itu, negara perlu hadir dengan menggunakan alat seperti insentif pajak bagi perusahaan yang mau menyediakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pekerja. Hal ini juga sejalan dengan program pelatihan dan pendidikan vokasi pemerintah. Selain itu, visi presiden berperan penting dalam pemanfaatan sistem presidensial untuk agenda kesejahteraan.

Presiden Jokowi telah mengidentifikasi masalah kualitas sumber daya manusia ini. Namun produk kebijakan adalah kolaborasi antara pemerintah, kalangan usaha, dan kalangan akademik. Maka, untuk mencari solusi ketimpangan, tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang Robin Hood.