ADA musuh, ada lawan. Kedua kata itu berbeda. Hanya kita sering

melupakannya.

Marilah kita bermula pada kamus. Kamus Umum Bahasa Indonesia

susunan W.J.S Poerwadarminta (diolah kembali oleh Pusat

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan) sepintas menyebut lawan sebagai sinonim musuh. Tapi

tak seluruhnya.

Kita misalnya tidak bisa mengatakan musuh kata", melainkan lawan

kata". Kita juga misalnya tidak bisa mengatakan, "Siapakah

musuhmu bercakap-cakap tadi?", melainkan "Siapakah lawanmu

bercakap-cakap tadi?"

Dengan kata lain: dalam pengertian lawan tidak ada antagonisme

yang total. Kesebelasan Warna Agung tidaklah memusuhi

kesebelasan Jayakarta, melainkan melawannya. Yang satu tak

bermaksud menegasikan yang lain. Yang satu tidak hendak

meniadakan yang lain. Bahkan dalam kata lawan bercakap-cakap

yang tersirat adalah peneguhan perlunya kehadiran pihak yang

lain.

Tapi terkadang si-yang-lain cenderung diperlakukan dengan

antagonisme yang total. Kita sering menyebut lawan sebagai

musuh, dan kita tak menyadari implikasinya.

Bagi agitasi, terutama dalam ideologi totaliter, kekaburan

pengertian lawan dengan musuh memang lazim. Dan barangkali

disengaja. Dalam perbendaharaan kata revolusi Kambodia yang

dipimpin Pol Pot, misalnya, setiap sisa kekuatan Lon Nol adalah

musuh, dan karena itu harus dibasmi. Maka di sana beribu-ribu

orang pun dibunuh. Baru ketika Pol Pot begitu terdesak, hingga

ia menyatakan mau bekerjasama dengan sisa-sisa rezim lama, ia

memberikan arti lawan kepada apa yang semula ia nyatakan sebagai

musuh.

Dalam hubungan ini baik juga kita telaah, sejauh mana kekalutan

telah terjadi di tempat lain. Benarkah misalnya pemerintahan

Khomeini di Iran merupakan musuh Amerika Serikat? Para diplomat,

seperti Cyrus Vance, cenderung mengatakan bukan. Mereka yang di

Qom dan Teheran itu adalah lawau Amerika Serikat. Dengan

demikian selalu terbuka kemungkinan untuk hubungan baik kembali.

Tapi para diplomat, yang terlatih sabar, memang jarang laku di

masa kampanye pemilu.

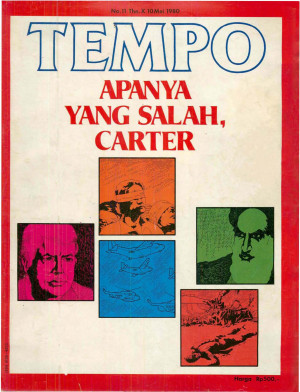

Sebaliknya benarkah pemerintahan. Carter dan Amerika merupakan

musuh Iran? Ayatullah Khomeini konon menyebut Amerika Serikat

dan Carternya sebagai "setan"? yang tentu saja "memusuhi Islam"

-- seperti jNga Ayatullah Khomeini menyebut Iraq "memusuhi

Islam". Dan bila apa saja yang sedang adl lawan Iran dianggap

"memusuhi klam' jelaslah antagonisme itu telah diikm total --

sama halnya bila setiap suara yang menentang pemerintah dianggap

"anti-Pancasila". Artinya ada keharusan melenyapkan

si-yang-lain. Setidaknya itulah seruan dalam revolusi -- yang

memang sering berlebihan.

Untunglah sejarah mengajarkan, bahwa apa yang dikatakan di masa

panas tak harus terus menerus berlaku di masa sejuk. Contoh baik

ialah yang terjadi di Zimbabwe. Tatkala Mugabe memimpin gerilya,

pekik peperangan seakan hendak membetot orang-orang bule dari

bumi Rhodesia. Tapi setelah kemenangan lewat pemilu ternyata

Mugabe tidak menidakkan orang putih. Bahkan ia mempertahankan

Letnan Jenderal Peter Walls, perwira kulit putih yang dulu

memimpin pasukan keamanan mengejar-ngejar kaum gerilya.

Kisah Zimbabwe tentu saja kisah indah yang jarang terjadi,

tentang kebesaran manusia mengatasi kebencian untuk bisa berbaik

kembali dengan siyang-lain. Kisah itu juga suatu cerita tentang

perkembangan dialektis dari pengertian lawan dan musuh. Suatu

ketika yang lawan bisa menjadi musuh tapi dalam hubungan

permusuhan itu tetap ada hubungan perlawanan. Dan setelah lawan

jadi musuh, musuh pun kembali jadi lawan -- lawan dalam

pengertian seperti yang terdapat dalam bahasa kita: peneguhan,

bukan peniadaan, kehadiran pihak yang lain itu.

Karena itulah ada hubungan diplomatik. Karena itulah ada

Olympiade. Karena itulah ada Parlemen. Karena itulah ada PBB.

Tiap-tiap fungsi mungkin tak selamanya efektif. Tapi hidup

bersama perlu jembatan-jembatan yang tak terbakar karena kita

tak bisa hidup sendirian lagi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini