Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KLAIM kemenangan kubu calon presiden Prabowo Subianto bisa berbahaya jika diikuti tindakan-tindakan anarkistis. Senin malam lalu, di depan perwakilan media asing, dia menyatakan tidak akan menerima hasil pemilihan presiden 2019 jika dinyatakan kalah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berdasarkan sistem informasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum, yang mencapai 70,83 persen suara kemarin, Jokowi-Ma’ruf Amin meraih 56,24 persen dan Prabowo-Sandiaga 43,76 persen. Angka itu tidak jauh berbeda dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan Jokowi-Amin dengan selisih sekitar 9 persen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Prabowo sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai presiden pilihan rakyat dengan perolehan 62 persen suara. Lalu kubunya menuding Komisi Pemilihan Umum melakukan "kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan brutal" untuk memenangkan Jokowi. Terakhir, muncul Ijtima Ulama III yang merekomendasikan KPU untuk mendiskualifikasi Jokowi-Amin dari pemilihan presiden.

Tuduhan semacam itu semestinya disalurkan melalui lembaga yang tepat, yakni Mahkamah Konstitusi. Kenyataannya, kubu Prabowo meneriakkannya tanpa bukti memadai. Mereka hanya menyebut kesalahan input dalam sistem hitung, walau sebenarnya kecil dan jumlahnya jauh dari ketertinggalan suara Prabowo-Sandiaga. Kesalahan pun sudah dikoreksi oleh KPU.

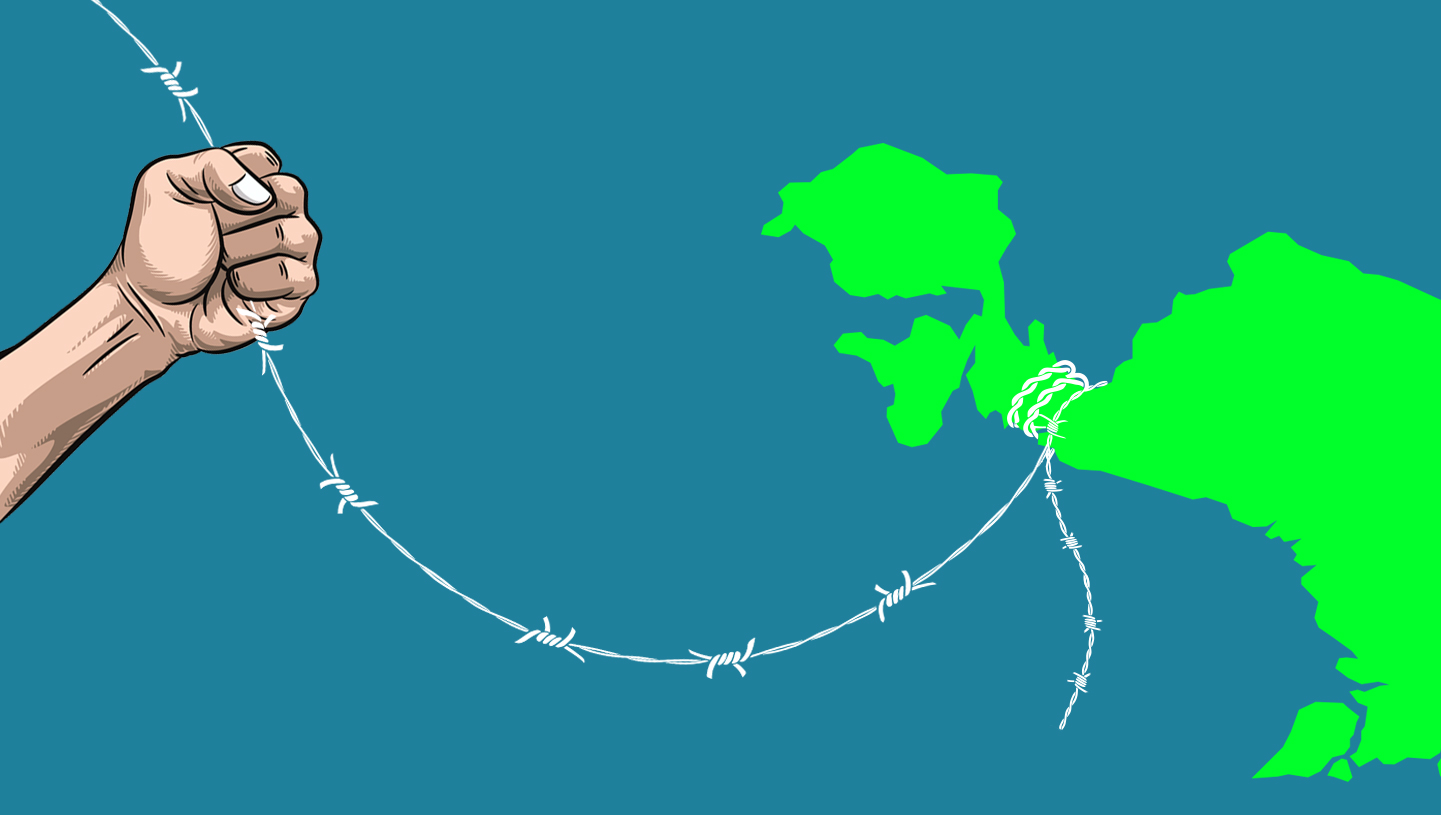

Prabowo seolah-olah menegasikan sistem yang ada. Ia mengajak pendukungnya untuk terus mendelegitimasi kerja KPU. Jika terus berlanjut, ujungnya adalah politik jalan buntu. Di sinilah bahaya yang bisa muncul.

Pada sisi lain, pemerintah terpancing untuk mengambil langkah yang berlebihan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sampai membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji ucapan para tokoh terkait dengan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Pemerintah terkesan mengalami fobia terhadap pandangan yang berbeda. Sempat menyatakan akan menutup media massa yang membantu penghasutan, Wiranto lalu mengklarifikasi bahwa itu hanya berlaku pada media sosial.

Pada hari yang sama, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengancam akan menerapkan pasal makar kepada orang-orang yang terlibat pengerahan massa untuk mempersoalkan hasil pemilu. Yang dimaksud adalah Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal peninggalan Belanda ini memang dapat menyeret aktivitas politik sebagai pelanggaran hukum berat dengan ancaman penjara 15 tahun atau seumur hidup.

Respons pemerintah dan orang di sekitar Jokowi jelas berlebihan. Tensi politik yang meninggi setelah pemilihan umum merupakan hal biasa. Perang opini haruslah dilihat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Presiden Jokowi seharusnya mengajak bawahannya untuk berpegang pada ucapan awal, yakni semua pihak bersabar menunggu hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei mendatang.