Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

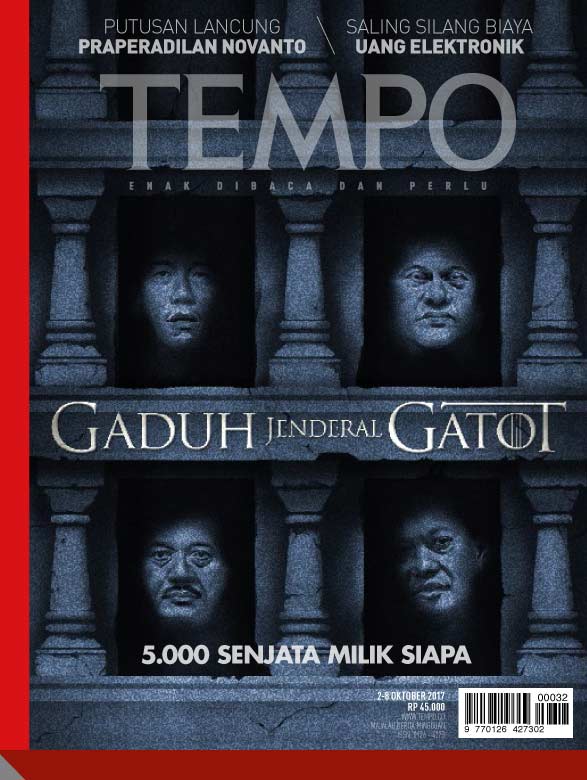

MANUVER politik Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo membahayakan demokrasi. Jika tidak diluruskan, tingkah Gatot bisa membalikkan apa yang hampir 20 tahun lalu kita capai lewat reformasi: supremasi sipil atas militer.

Pernyataan kontroversial Gatot tentang pesanan 5.000 pucuk senjata api ilegal dari institusi di luar militer hanyalah puncak gunung es. Sudah lama Gatot ditengarai melanggar batas tugas dan kewenangannya sebagai Panglima TNI. Pada awal tahun ini, misalnya, dia memutus kerja sama pendidikan militer antara TNI dan militer Australia secara sepihak. Alasannya, ada laporan dari perwira Indonesia di Australia tentang materi pengajaran yang dinilai melecehkan Pancasila.

Tindakan Gatot membekukan kerja sama Indonesia-Australia jelas bukan bagian dari tugas panglima. Sebelum mengambil tindakan apa pun, dia seharusnya memberitahukan kasus ini kepada Presiden Joko Widodo. Tindakan Gatot tak melapor sebelum mengambil keputusan merupakan perbuatan insubordinasi.

Tak sampai setahun kemudian, Gatot kembali melanggar batas kewenangannya. Pidatonya dalam acara silaturahmi bersama purnawirawan TNI memicu ketegangan di kalangan Kepolisian dan Badan Intelijen Negara. Merasa dituding, kedua lembaga kebakaran jenggot. Mereka mengklaim pemesanan senjata sudah melalui prosedur yang benar.

Tindakan Panglima TNI mengungkap informasi intelijen jelas keliru. Apalagi jika ada motif politik di baliknya. Dalam dua kasus-pemutusan kerja sama militer dan impor senjata ilegal-Gatot terang-terangan tak mau tunduk kepada supremasi sipil.

Panglima TNI adalah jabatan kunci yang strategis. Jabatan itu merupakan kedudukan tertinggi dalam struktur komando tentara, sekaligus pemegang kendali utama dalam pelaksanaan operasi-operasi militer. Karena itu, sudah seharusnya seorang panglima berada di atas semua kekuatan politik dan bersikap adil sejak dalam pikiran.

Dalam sejumlah peristiwa politik, Gatot juga tak menjaga jarak. Jenderal berbintang empat ini, misalnya, muncul di kerumunan demonstrasi 212 akhir tahun lalu dengan memakai peci putih. Terbentuk kesan di kalangan demonstran: Gatot adalah "orang kita" di dalam pemerintahan. Gatot berkilah, mengenakan peci putih adalah strateginya untuk merangkul massa. Muncul spekulasi: Gatot sedang membangun persepsi bahwa dia adalah perwira militer yang dekat dengan kelompok Islam. Sulit untuk tak curiga: ia sedang bersiasat untuk sebuah kontestasi politik.

Punya ambisi politik tentu sah-sah saja. Namun tak elok jika Gatot melakukan berbagai manuver untuk menggenjot popularitas dan elektabilitas politiknya ketika masih menjadi Panglima TNI. Dia harus secara elegan mengundurkan diri sebelum mencoba merealisasi mimpi politiknya. Gatot bisa belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono, jenderal yang kemudian berhasil menjadi presiden dua periode (2004-2014). Mendekati masa kampanye, bersamaan dengan konfliknya dengan Presiden Megawati Soekarnoputri, Yudhoyono mengundurkan diri dari kursi menteri untuk mengejar ambisi politiknya menjadi presiden. Cara itu jauh lebih bermartabat ketimbang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan politik.

Sejak awal reformasi, tentara sebenarnya sudah dikembalikan ke barak. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan posisi militer sebagai garda terdepan alat pertahanan negara, bukan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI juga menyebutkan, untuk menjalankan operasi militer selain perang, TNI hanya bisa melakukan tugasnya jika ada keputusan politik negara, dalam hal ini presiden. Jika menghormati dan memahami peraturan perundang-undangan ini, Gatot seharusnya menahan diri. Dengan cara itu, kegaduhan politik bisa dihindari.

Kini bola ada di tangan Presiden Joko Widodo. Pemerintah tak boleh gagap dan ragu mengatasi masalah. Apalagi daftar pelanggaran Jenderal Gatot Nurmantyo sudah jelas dan kasatmata. Pekan lalu, Jokowi memang sempat memanggil Gatot dan mengingatkannya agar tak bikin rame. Namun, sejauh ini, tak ada teguran keras ataupun sanksi. Presiden barangkali sedang mengatur strategi: memberi sanksi atau memberhentikan Gatot bisa membuat Panglima TNI tampak seperti korban-sesuatu yang bisa mengerek elektabilitasnya menjelang Pemilihan Umum 2019. Tapi tak selayaknya persoalan prinsip ditangani lewat pendekatan politik elektoral.

Di negara demokrasi, apa yang dilakukan Gatot tidak bisa ditoleransi. Seorang panglima angkatan bersenjata yang sibuk berpolitik seharusnya tak dipertahankan dalam pemerintahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo