Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Demam Artificial Intelligence (AI) sedang menjangkiti beragam bidang. Kecerdasan Buatan didambakan sekaligus ditakuti. Kita dibuat tercengang dengan kemampuan AI menyerupai seseorang baik tampilan secara audio maupun visual. Large Langguage Model (LLM), seperti ChatGPT, dapat membuat makalah dan laporan, selain kemampuannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan secara lugas dan menyakinkan. ‘Mesin’ lainnya mampu menyusun rencana perjalanan hingga merancang desain interior ruangan. Aplikasi-aplikasi komputasi berlomba menyematkan kemampuan AI dalam program untuk memanjakan pengguna.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Revolusi industri yang terjadi sejak 250 tahun lalu telah mengubah tata kelola perokonomian dan kondisi sosial masyarakat. Penemuan permesinan mulai dari mesin uap, mesin pintal hingga mesin cetak, mengubah mekanisme produksi dan cara manusia bekerja dan berinteraksi. Pembuatan suatu barang di mana sebelumnya dilakukan satu persatu dangan keahlian crafting, berubah menjadi produksi massal secara serentak. Beragam profesi dan pekerjaan akan, bahkan beberapa diantaranya telah digantikan oleh otomasi dan Artificial Intelligence.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Penemuan mesin komputer mempercepat tidak hanya proses produksi tetapi juga menghadirkan perangkat komputasi dan aplikasi. Konvergensi atau integrasi teknologi melahirkan aplikasi seperti google maps atau waze yang mengawinkan teknologi Geographic Information System (GIS), Global Positioning System (GPS) dan kecerdasan buatan sehingga mampu menavigasi pengguna menempuh rute perjalanan tersingkat. Akankah AI merambah dan mengubah relasi dan interaksi politik?

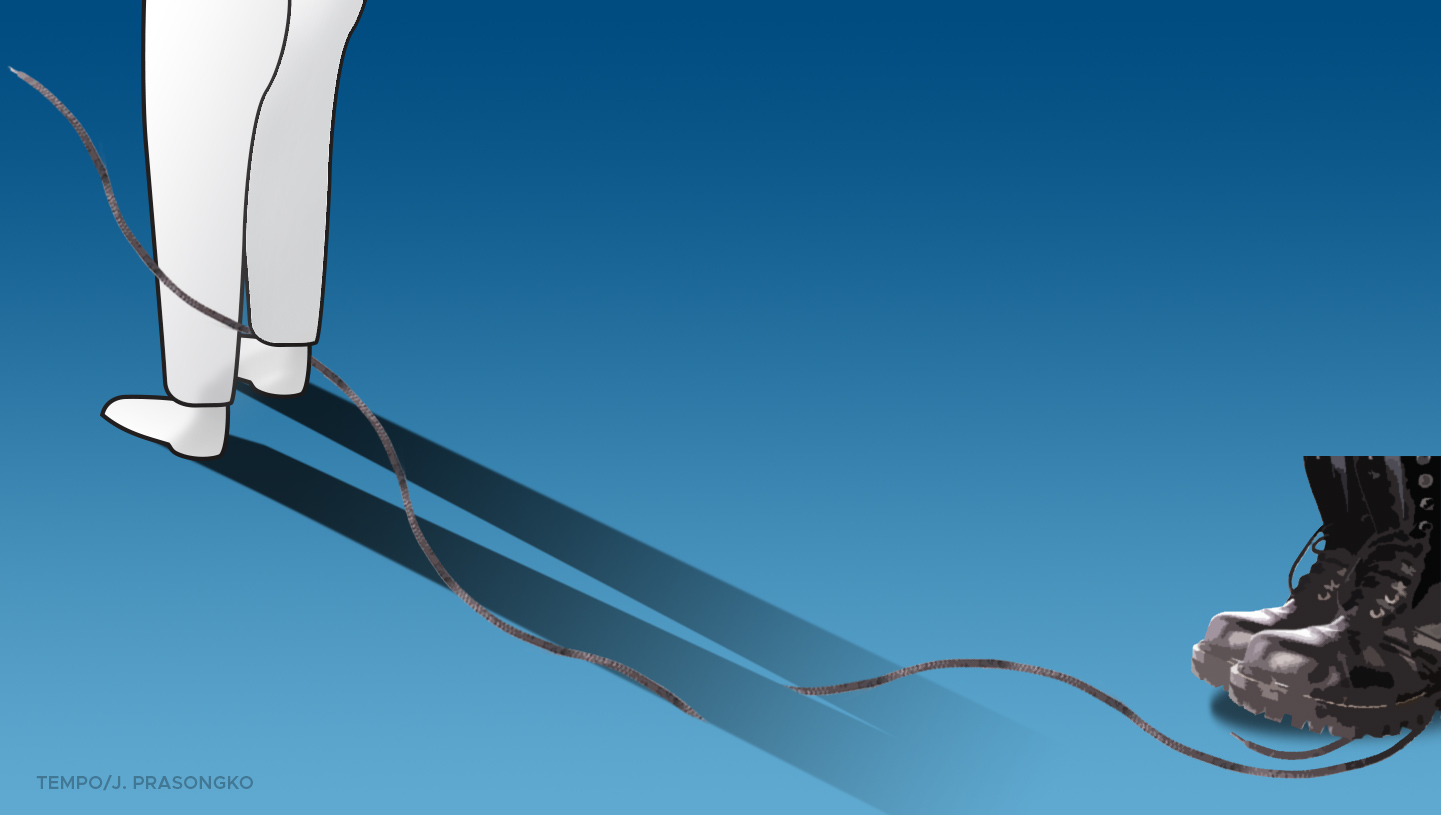

Problematika Politik Perwakilan

Representasi politik menurut Hanna Pitkin adalah suatu relasi imaginer, karena hubungan ini acap kali tidak terbangun secara resiprokal dan mengikat. Bahkan, pemikir liberal seperti Schumpeter dan Lippman dengan tegas menyatakan pemilih sudah tidak memiliki ‘hak’ setelah pencoblosan karena wakil rakyatlah memiliki ruang dan otoritas dalam merumuskan permasalahan dan memformulasi kebijakan secara mandiri. Kerenggangan bahkan terputusnya tali mandat antara anggota legislatif dan konstituennya tentu turut menyumbang terjadinya distorsi antara aspirasi dan kebutuhan konstituen dengan keputusan maupun kebijakan yang diambil sang wakil rakyat. Renggangnya relasi ini menurut Olle Tornquist, Neil Webster dan Kristian Stokke menjadi penyebab kemunduran kualitas demokrasi perwakilan.

Di sisi lain, calon anggota legislatif acap mengeluhkan politik biaya tinggi dalam kampanye. Seloroh seperti ‘wani piro’, ‘serangan fajar’, ‘banjir amplop’ menjadi momok sekaligus keterpaksaan yang diakui membebani caleg. Di tengah ketatnya persiangan ‘free-fight liberalism’, ketidakpastian basis dukungan, keterbatasan waktu untuk sosialisasi dan kampanye, menggiring sebagian caleg menjalankan jurus jual-beli suara. Dan celakanya, “argo” suara kian hari kian memlambung terutama menjelang atau pada saat pencoblosan.

Durasi waktu berkampanye yang terbatas, hanya 75 hari atau dua setengah bulan, tentu membatasi ruang dan waktu interaksi antara caleg dan konstituennya, terutama caleg non-petahana. Dengan waktu yang terbatas, kualitas interaksi dan kekentalan relasi yang terbangun pun menjadi seadanya. Tentu saja, hal ini tidak mengkhawatirkan bagi para petahana. Lain halnya bagi para caleg non-petahana yang memerlukan rentang waktu lebih panjang untuk mengenalkan diri mereka, menunjukkan komitmen dan menumbuhkan empati serta simpati dari para pemilih.

Kerumitan lain adalah perubahan demografi, seperti perkembangan populasi dan perpindahan penduduk membuat keragaman sekaligus kompleksitas dalam memahani konstituen. Beragam permasalahan tersebut ditambah dengan dinamika dan polarisasi kelompok pemilih, luas rentang dan kontur geografi dapil, hingga relasi feodal, primordial maupun eksploitatif antar patron dan klien, menambah kesemrawutan politik perwakilan.

Sinyalemen dari beberapa sarjana politik dan pemerhati politik terkait tren menurunnya kualitas demokrasi (de-demokratisasi) di berbagai belahan dunia, terutama diantaranya karena perubahan cepat di ranah ekonomi dan pasar, ketimpangan sosial, hegemoni kekuatan seosial-politik tertentu, hingga menguatnya populisme berbasis primodial, patut mendapatkan perhatian kita semua. Ungkapan deficit democracy, stagnated democracy, regressive democracy, dan sebagainya patut direnungkan. Namun, kita tidak boleh berhenti meratapi laju de-demokratisasi.

Generative AI dan Pemilu

Lantas bagaimana masalah dan kerumitan diatas kita tanggulangi? Revolusi teknologi versi 4.0 dan perubahan masyarakat versi 5.0 telah mengubah pola komunikasi dan interaksi, struktur sosial masyarakat, termasuk proses produksi. Internet of things, media sosial, otomasi, machine learning dan perkembangan teranyar kemunculan generative AI, memberikan peluang kepada kita untuk memperkuat demokratisasi dan membuat demokrasi menjadi bermakna.

Keberadaan teknologi kecerdasan buatan, patut dimanfaatkan guna memperkuat relasi anggota legislatif dan konstituen. Kompleksitas dan dinamisnya daerah pemilihan memerlukan kapasitas analisis mahadata secara terbarukan selain tentu saja empati dan komitmen pemenuhan aspirasi konstituten. Dengan memahami kompleksitas permasalahan serta aspirasi dan kebutuhan para warga yang mendiami unit teritorial tertentu, calon wakil rakyat dapat meramu dan menawarkan jalan keluar secara tepat sasaran dan tepat guna.

Kampanye terarah dan tepat sasaran dengan keberagamanan dan keunikan teritorial memerlukan ‘alat bantu’ dengan kecanggihan machine learning dan kecerdasan buatan. Menjelang kancah pagelaran pesta demokrasi pada Februari 2024, platform yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan akan mampu menjembatani antara caleg dan pemilihnya. Harapannya, dengan AI tali mandat diperkuat dan relasi imaginer diubah menjadi interaksi timbal balik saling memperkuat. Hubungan timbal balik antara wakil rakyat dan konstituen dapat teranyam bahkan setelah pemberian suara dilakukan.

Disrupsi digital serta Kecerdasan Buatan telah dan akan terus mengubah proses politik dan dinamika pemilu. Insan politik tentu perlu beradaptasi dan mengubah modus operandi dengan mengadopsi slogan “Thinking Digitally, Act Locally” agar tetap relevan pada politik dalam era digital yang sangat dinamis. Sudah saatnya, ‘Suara Rakyat, (di)Suara(kan) via AI’ agar demokrasi berujung pada kesejahteraan konstituen.