Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Jalan pedang media sastra berjuang untuk tetap bertahan.

Minimnya media sastra ikut mempengaruhi perkembangan penyair Tanah Air.

Hilangnya media cetak membuat barometer sastra kembali pada cetakan buku.

Di mata sastrawan Ahmadun Yosi Herfanda, media sastra di Indonesia saat ini sedang terpuruk. Ibarat kolam mengering disengat musim kemarau, kini para penulis sastra kesulitan mencari media yang bisa memuat dan menghargai karya mereka.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Padahal, pada 20-30 tahun lalu, media cetak, seperti koran dan majalah, rutin memberikan ruang khusus untuk karya sastra, semacam puisi dan cerita pendek. Tak hanya mendapat ruang penayangan, para pengirim naskah yang terpilih menerima honor yang sesuai pada zaman itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kini, seiring dengan berkurangnya media cetak dan peralihan ke dalam wujud media digital, ruang-ruang khusus untuk karya sastra ikut tergerus. Sejatinya masih ada satu-dua media cetak dan digital yang memberikan ruang terbatas untuk karya sastra. Sayangnya jumlah honor untuk para penulis turun drastis. Bahkan sampai-sampai ada yang tak dibayar.

Sejatinya ruang penayangan karya sastra di media berita bukan melulu soal fulus. Bagi penyair, media cetak menjadi parameter kualitas. Intinya, bagi penulis yang karyanya sering nongol di media, pamornya pun ikut terkerek.

"Sekarang barometer penyair hanya buku. Kembali pada masa lalu sebelum media cetak memberikan ruang bagi penyair," kata Ahmadun.

Masalahnya, media buku dianggap kurang efektif dalam mendongkrak popularitas penyair. Sebab, buku hanya dicetak secara terbatas dengan pangsa pasar yang terbatas pula. Intinya, jika buku tersebut tak laku di pasaran, sang penulis ikut kena getahnya.

Diskusi sastra yang diadakan oleh Litera.co.id di Tangerang Selatan, 25 Maret 2017. TEMPO/Mustafa Ismail

Atas alasan itulah sejak 2012 Ahmadun membuat media daring khusus sastra bernama Litera.co.id. Hingga kini, pria 66 tahun itu rutin menayangkan sejumlah tulisan berupa puisi, cerpen, dan esai di Litera saban pekan.

Namun ikhtiar Ahmadun menjaga nyala lilin literasi Tanah Air tak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, kendala biaya tetap menghantui media-media sastra semacam Litera. Dana tersebut tentu sangat penting untuk menggerakkan roda operasional media sastra. Misalnya untuk memberi upah atau honor yang layak bagi awak redaksi hingga para pengirim naskah.

Sampai saat ini, Ahmadun menyebutkan Litera belum mampu memberikan honor yang sesuai bagi para pengirim naskah. Salah satu cara yang bisa dilakukan Litera sebatas membuat penghargaan dan mencetak buku untuk para penulis karya sastra terbaik.

"Itu pun dananya berharap dari sponsor. Jika tidak ada, ya, acara penghargaan, buku, dan hadiah ditunda dulu."

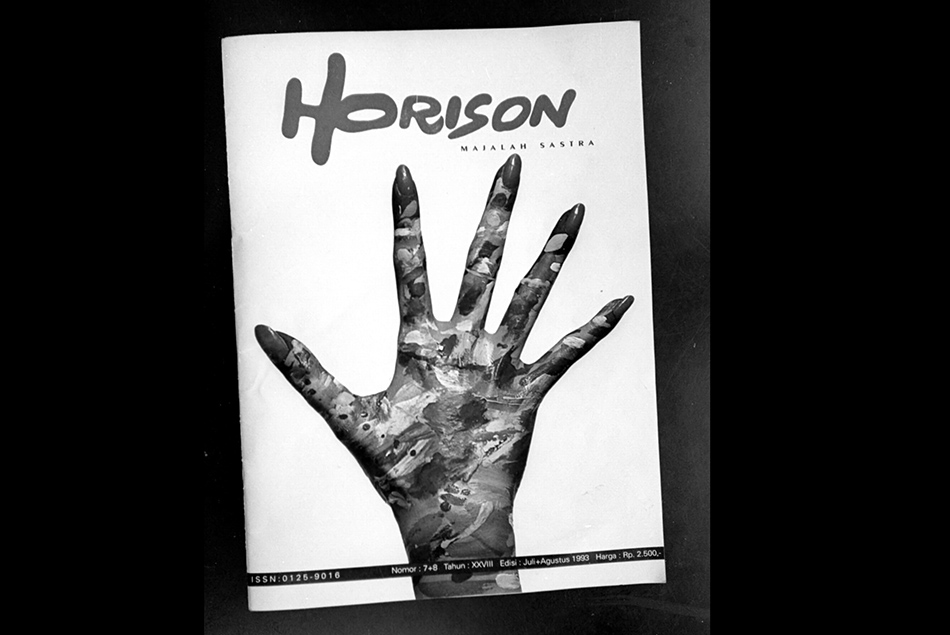

Majalah Horison di Jakarta, 1993. Dok. TEMPO/Mahanizar

Jika membicarakan media sastra masa lalu yang berjaya dan memberikan hak yang sesuai kepada penulis, ingatan Ahmadun tertuju pada majalah Horison. Majalah khusus sastra ini pertama kali terbit pada Juli 1966. Majalah itu sempat menjadi patokan kualitas dan pamor seorang sastrawan. Namun Horison berhenti terbit pada Juli 2016.

Horison kemudian beralih ke online. "Seirama dengan perkembangan teknologi masa kini, Horison cetak resmi beralih ke Horison Online mulai hari ini,” kata salah satu pendiri Horison, Taufiq Ismail, dalam peringatan 50 Tahun Horison di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2016.

Taufiq mengatakan biaya untuk penerbitan Horison cetak sangat besar. "Untuk penerbitan online, biaya itu tidak sedemikian besarnya." Selain itu, persebaran secara online menjadi jauh lebih luas. Namun belakangan Horison-online.com tidak lagi bisa diakses.

Sastrawan, Taufik Ismail di kantor majalah Horison, Jakarta, 18 April 2008. Dok. TEMPO/ Ramdani

Memang tak mudah membiayai penerbitan majalah sastra karena pasarnya sempit. Hanya menyasar sastrawan dan penikmat karya sastra. Bahkan kalangan penyair pun, menurut Ahmadun, belum tentu membeli majalah Horison. "Biasanya penulis beli kalau tulisannya dimuat," tutur mantan Redaktur Sastra Republika pada 1993-2010 itu.

Karena itu, Ahmadun menyebutkan keputusan membangun media-media sastra hanyalah jalan yang ditempuh bagi orang yang benar-benar cinta pada dunia sastra. "Sebab, faktanya media sastra tidak mendatangkan profit."

Pimpinan Umum Sastramedia.com Riri Satria satu suara dengan Ahmadun. Menurut Riri, dunia sastra—termasuk media sastra—tidak akan bisa didekati menggunakan logika ekonomi. Sebab, berdasarkan pengalaman membesarkan Sastra Media, aliran keuangan selalu berjalan satu arah, yakni mencukupi biaya operasional. Dia menuturkan hampir tak ada pemasukan yang bisa membantu menghidupi media sastra.

"Jadi memang filantropi. Untuk mesin ekonomi, harus ada sumber lain. Jika tidak, ya, harus ada donaturnya," ujarnya.

Menurut Riri, bisa saja media sastra mengantongi pendapatan dari iklan. Namun tetap saja bukan perkara mudah bagi media sastra mendapat pengiklan. Sebab, lagi-lagi media sastra hanya dikunjungi orang atau komunitas tertentu. Dengan kata lain, pangsa pasar untuk iklan pun ikut menipis.

Namun, alih-alih mencari iklan, Riri dan kawan-kawan bertekad membangun Sastra Media menjadi sarana yang nyaman bagi pencinta sastra. Ya, Riri menghapus iklan dari laman Sastra Media. "Kami enggak mau imajinasi pembaca diganggu iklan obat panu sampai obat kuat," tuturnya sambil tertawa.

Sementara itu, pendiri dan pemimpin utama majalah Elipsis, Muhammad Subhan, mengatakan pendapatan dari iklan sangat dibutuhkan untuk membiayai honor para penulis naskah. Namun saat ini, untuk memenuhi kebutuhan operasional, Subhan mengandalkan dana donasi dari para peserta Sekolah Menulis Elipsis.

"Selain dari peserta, kami mengandalkan dari donasi kawan-kawan sesama pencinta sastra," ucapnya.

Redaktur Utama Kalam, Nirwan Dewanto (kanan) dan Zen Hae, dalam diskusi Kalam Kembali dan Peluncuran Kalamsastra.id di Salihara Arts Center, Pasar Minggu, Jakarta, 24 Februari 2024. TEMPO/ Nita Dian

Penyair Goenawan Mohamad menyebutkan kecilnya skala media sastra bukan lagi hal baru. Menurut dia, jumlah peminat dan pembaca sastra di Indonesia memang tak terlalu besar. "Majalah sastra mau tidak mau kecil, mengapa harus mengeluh?" katanya.

Menurut sastrawan 82 tahun itu, perlu komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk ikut mempertahankan dunia sastra di Indonesia. Ia mencontohkan majalah Tempo yang sejak dulu memberikan ruang khusus untuk karya-karya sastra.

"Dulu Tempo tahu menulis sastra di majalah barangkali tidak akan ada yang baca, tapi harus ada komitmen kalau ini penting," ujar pendiri majalah Tempo itu.

Goenawan juga menyebutkan pasang-surut media sastra ikut dipengaruhi oleh minimnya upaya pengenalan sastra sejak di bangku sekolah. Termasuk upaya birokrasi dari universitas terhadap mahasiswa ketika hendak menulis sebuah karya ilmiah.

"Sastrawan itu tidak dibikin, melainkan dilahirkan dan diperjuangkan."

INDRA WIJAYA

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo