Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

THE PASSION OF THE CHRIST

Sutradara: Mel Gibson

Skenario: Mel Gibson dan Benedict Fitzgerald

Pemain: James Caviezel (Yesus Kristus), Monica Bellucci (Maria Magdalena), Maia Morgenstern (Maria), Mattia Sabragia (Kaiafas), Rosalinda Celentano (Setan)

Sebuah malam, sebuah sunyi di Getsemani. Di antara kabut, Yesus berdoa ketika para muridnya terlelap ditelan lelah. Kemudian sebuah sosok setan berkerudung, berwajah ”androgini”—tanpa alis, tanpa jiwa—berkelebat menyemburkan kata-kata itu, ”Tak ada manusia yang bisa memikul beban dosa….” Di dalam gelap, di dalam doa, Yesus menerima tugas dan takdirnya: menebus dosa umat manusia.

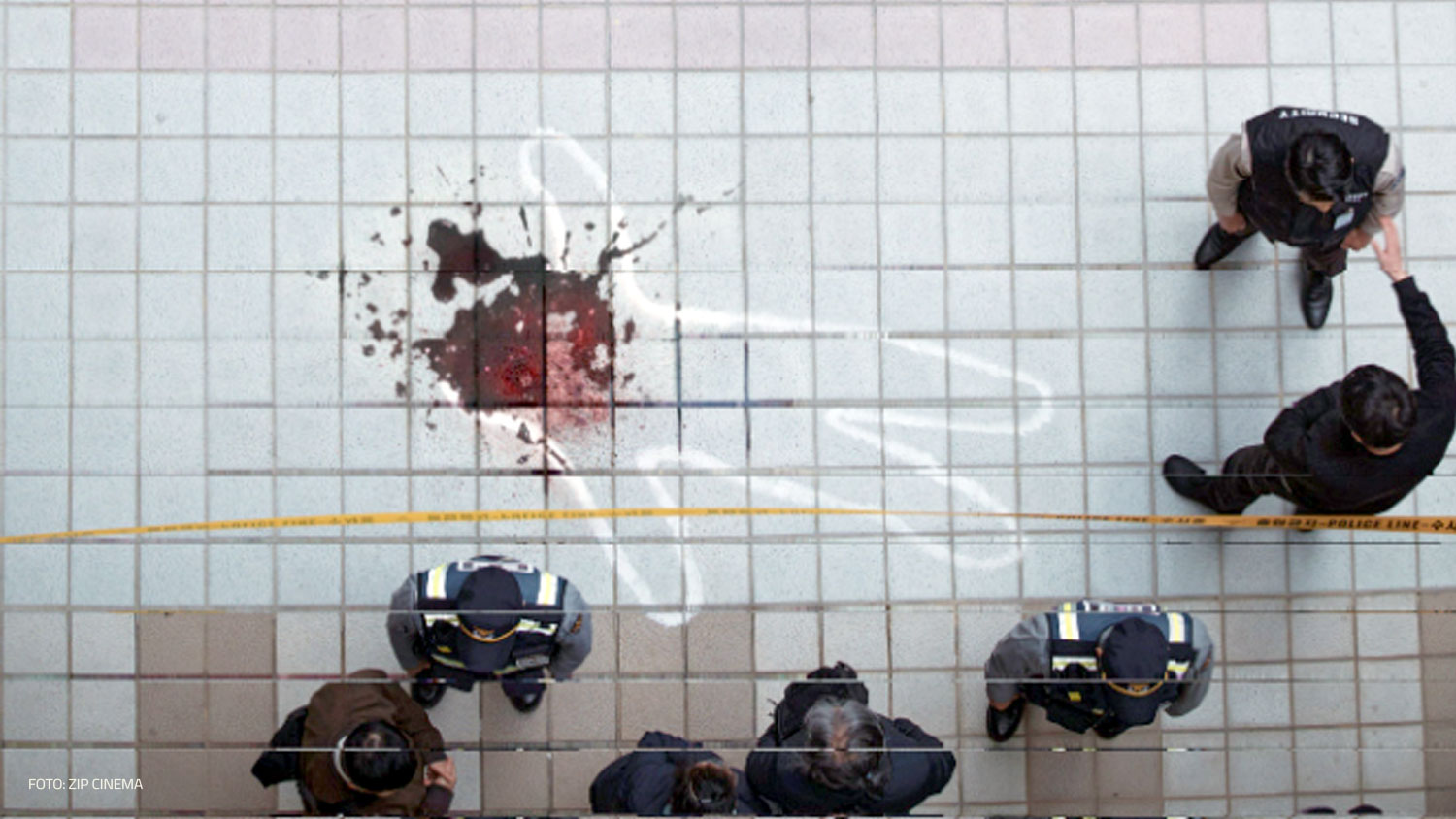

Pembukaan film The Passion of the Christ karya Mel Gibson ini telah menjanjikan sebuah suasana sunyi dan kepedihan. Tetapi, sejak detik pertama itu pula darah sudah membayang ketika Yudas Iskariot memberikan ciuman pengkhianatan pada sang Guru. Yesus disergap dari taman Getsemani dan dia ”diadili” oleh para petinggi Farisi (baca Antara Getsemani dan Golgota) untuk kemudian menghadapi pengadilan dan hukuman yang paling berdarah yang akan terus-menerus diingat sepanjang hayat.

Dengan deskripsi ini, sudah terbayang film sepanjang 127 menit ini tak lagi berkisah tentang lahirnya sang Penebus Dosa di kandang domba dalam pelukan wajah Bunda Maria yang suci; atau ajaran-ajarannya, pengikutnya, dan bahkan Perjamuan Terakhir yang terkemuka itu. Semua itu sudah Anda dapatkan dalam film Jesus of Nazareth karya Franco Zefirelli yang klasik itu, atau pada kisah sekolah Minggu. Kali ini Gibson membawa dunia kepada 12 jam terakhir kehidupan Yesus. Dan tiga perempat film ini diabdikan sepenuh-penuhnya, sedalam-dalamnya, pada penyiksaan, banjir darah, pencambukan, dan penyaliban Yesus, diselingi beberapa adegan kilas balik beberapa detik saat Yesus bersama para muridnya. Simaklah adegan ini.

Satu…, tubuh Yesus ambruk, kayu salib besar dengan berat berkilo-kilo di punggungnya menyebabkan darah di tubuhnya semakin merata. Dua…, ia ambruk lagi, langkahnya terseret, seperti menahan perih yang amat sangat. Tiga kali Yesus terjatuh di jalan menuju Bukit Golgota dan, setiap kali ia tersungkur, kaum Farisi bersorak-sorai. Suasana yang terbangun makin mirip campuran antara ”karnaval” kekejian dan hati yang berdarah oleh luka tak tersembuhkan. Prajurit Romawi bahkan menyambit-nyambitkan pedangnya di tubuh Yesus yang sekarat.

Di antara hiruk-pikuk kerumunan para Farisi yang bersuka-ria itu, sosok setan itu berkelebat kembali. Diperankan dengan cemerlang oleh Rosalinda Celentano, sosok yang menyeringai ini sesekali bertumbukan dengan mata Kristus yang telah redup.

Sesampai di Bukit Golgota, tangan Yesus dipaku. Adegan paku-memaku kaki dan tangan ini digambarkan dengan detail dan rinci hingga bunyi darah yang mengucur deras dan tulang-belulang yang gemeletuk terdengar seperti mendesing, menggebrak ”umat” penonton yang sudah diganjar adegan banjir darah pada paruh awal film. Yesus dinaikkan ke kayu salib bersebelahan dengan dua ”kriminal” lainnya yang juga disalib. Seorang anggota legiun Romawi menombak perut Kristus, mengetes apakah betul-betul ia sudah mati. ”Kalau kau raja, buktikan mukjizatmu,” kata Kaiafas, imam tertinggi Yahudi, kepada Yesus yang tak berdaya di kayu salib. Tapi tak lama kemudian terjadi gempa yang meretakkan tanah, seperti mengabarkan sebuah isyarat dari Tuhan.

Apa yang sebenarnya diinginkan Gibson dengan adegan kekejian ini?

”Luka-luka-Nya menyembuhkan luka-luka saya,” demikian pengakuan Gibson kepada James Caviezel, pemeran Yesus, tentang pertemuannya dengan keimanannya. Artinya, film ini menjadi sebuah perjalanan spiritual yang amat pribadi bagi Mel Gibson, seorang pemeluk agama Katolik yang sangat taat.

Disebut sebagai seorang religius yang ultra-tradisionalis, Gibson cenderung tidak mengindahkan pelbagai pembaharuan yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua (1962-1965). Inilah konsili dengan banyak keputusan bersemangat toleransi, mengakui ada penyelamatan di luar gereja, dan lebih mengedepankan umat. Misalnya, keputusan konsili ini menyepakati bahwa misa tidak harus menggunakan bahasa Latin seperti sebelumnya, tapi diperbolehkan menggunakan bahasa tempat misa itu diadakan.

Tak mengherankan jika Gibson, yang ingin bersetia pada teks Gospel, kemudian mempertahankan agar film ini tetap menggunakan bahasa Aramaik dan Latin, dengan teks bahasa Inggris (Teks bahasa Inggris ini pun semula ditolak Gibson. Namun, apa boleh buat, ia menyerah demi penonton.) Dalam kehidupan kesehariannya, Gibson adalah seorang ayah dari enam anak dan suami yang rajin memboyong seluruh keluarga ke tempat shooting film-filmnya. Ia membangun sebuah kapel bernama Holy Family di dekat rumahnya di California, AS. Di kapel itu, ia rutin mengadakan misa berbahasa Latin, dengan pastor yang memimpin misa membelakangi jemaah.

Dengan menggunakan Italia sebagai lokasi shooting dengan anggaran US$ 25 juta, Gibson menulis skenarionya berdasarkan rujukan keempat kitab Gospel dan mempelajari kembali kisah-kisah para rohaniwan Katolik yang mengalami stigmata. Dalam tradisi Katolik, ada beberapa orang dalam hidup ini yang begitu saleh dan menghayati penderitaan Kristus sampai secara gaib mengalami kembali luka-luka yang dialami Yesus. Secara khusus, Gibson menelaah kembali stigmata yang terjadi pada diri seorang biarawati kelahiran Flamsche, Jerman, bernama Anne Catherine Emmerich (1774-1824). Selama 12 tahun terakhir hidupnya, Emmerich tak makan daging atau apa pun kecuali air yang telah diberkati. Secara mistik, ia mengalami stigmata di kepala, tangan, kaki, dan dadanya.

Pengalaman stigmata dan penglihatan-penglihatan rohaninya dikisahkannya kepada penyair Clemens Brentano dan ditulis dalam buku The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ. Di situ juga Emmerich menuangkan penglihatannya atas peristiwa berabad-abad lampau tentang Yesus pada malam perjamuan terakhir di taman Getsemani dan jalan salib. Emmerich ”melihat” bagaimana Yesus ditangkap, disiksa, dan disalib. Sosok misterius berkerudung hitam dengan sorotan mata tanpa jiwa yang berkelebat itu ternyata diinspirasikan dari penglihatan Emmerich. Emmerich ”menyaksikan”, saat Yesus memanggul salib ke Golgota, setan-setan menyelinap di antara massa dan tentara Romawi, membisiki kuping mereka untuk membuat lebih bergairah dan bersemangat menyiksa Kristus.

Gibson juga membaca lagi tulisan-tulisan Mary of Agreda, seorang biarawati Fransiskan asal Spanyol yang hidup pada tahun 1602-1665. Syahdan, Mary of Agreda memiliki kemampuan bilokasi, yaitu mampu berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Sama seperti Emmerich, ia dikenal juga mengalami stigmata dan berkali-kali mengalami ”trance” hingga mendapatkan visi-visi rohani terutama penglihatan tentang detail dianiayanya Yesus.

Dengan tuntunan teks Gospel dan informasi mistik dua orang rohaniwan itu, hasil visualisasi The Passion begitu luar biasa. Begitu detail visualisasi penganiayaan Kristus, seolah Gibson ingin melibatkan penonton turut merasakan penghinaan, kesakitan, rasa nyeri yang meresap menjalar sampai tulang sumsum Yesus inci demi inci. Paus Yohannes Paulus II di Vatikan, yang mendapat kesempatan khusus menonton film ini, memuji film Gibson. ”Demikianlah adanya,” tutur Paus memberi komentar terhadap film ini. Dan untuk pertama kalinya Billy Graham, evangelis Protestan Amerika, menyaksikan film ini sembari bercucuran air mata dan habis-habisan menyokong film ini. Koran-koran dan majalah ternama Amerika mengomentari, inilah pertama kali terjadi aliansi mengejutkan antara Katolik tradisional dan Protestan evangelis.

Setelah puja-puji ini, tentu saja sebuah film menuai kritik, apalagi film yang merujuk pada sebuah kitab suci. Film ini dianggap mengandung dua problem besar, sinematik dan biblikal. Problem pertama hanya akan menjadi kicauan para kritikus film belaka. Namun, problem kedua mempunyai dampak kontroversi yang jauh lebih dalam, terutama di kalangan Yahudi dan Kristiani yang selama berabad-abad bersusah-payah membangun persaudaraan.

Dari sisi sinematik, Gibson sengaja memilih tema passion (dari bahasa Latin, passus, yang berarti ”telah melalui penderitaan”) Kristus. Tafsiran kamera Caleb Deschanel (sebelumnya menjadi sinematografer Gibson untuk film The Patriot), yang menyorot 80 cambukan di atas punggung Kristus, satu per satu, menit demi menit diselingi lenguhan, derita, dan percikan darah serta potongan daging Kristus, itu tentu bukan karena Gibson seorang yang gemar kekejian seperti yang dituduhkan padanya. Adegan-adegan ini adalah gambaran kesetiaan dan pengabdian Gibson pada penderitaan dan penebusan Yesus untuk umat manusia. Dan visualisasi ini bisa diterima untuk sebuah pemahaman rohani (umat Kristiani), tetapi menjadi berlebihan dipandang dari sudut sinematik, yang mampu menangkap sebuah peristiwa melalui adegan yang sugestif. Film ini menjadi sangat efektif untuk menggocoh emosi penonton. Paling tidak, bagi mereka yang sekuler, atau non-Kristiani, film ini membangkitkan keingintahuan yang jauh lebih besar tentang siapa sesungguhnya Yesus (atau Isa, bagi umat Islam).

Harus diakui, Gibson adalah seorang master yang mampu mengaduk, memprovokasi emosi penonton. Yesus, dengan sebelah mata sudah hancur, tak kunjung melawan. Dia digambarkan sebagai sosok yang menyatukan kata dan tindakannya. Sesekali—sebagai ”jeda” dari seluruh adegan penyiksaan—penonton diberi kilasan adegan Yesus mengajari pengikutnya untuk mencintai musuhnya seperti mereka mencintai diri sendiri. Dan itulah sebabnya Yesus, dalam keadaan mandi darah, mengenakan mahkota berduri—yang disematkan dengan penuh ejekan oleh para algojo—memanggul salib, berjalan melalui 12 stasi (perhentian), cukup bergumam, ”Mereka tidak mengerti. Maafkan mereka, Bapa.” Adegan yang mengingatkan kita pada lirih dan perihnya puisi Chairil Anwar berjudul Isa, Itu Darah….

Setelah menyaksikan berbagai tafsir kamera terhadap sosok Yesus, harus diakui adalah Gibson yang pandai menyajikan kedua sisi Yesus sekaligus di antara tetesan darahnya: kemuliaannya dan kemanusiaannya. Kemuliaannya untuk menerima siksaan itu sebagai tugasnya sebagai penebus dosa—dan karena itu, tak mungkin seorang manusia biasa mampu untuk tak melawan kekejaman seperti itu—dan kemanusiaannya untuk menderita dan mati setelah disiksa dan dibunuh. Gibson bahkan hanya memberikan adegan sekejap di akhir film tentang bangkitnya Yesus dari kematiannya. Sebuah adegan yang sama sekali tidak menyiratkan sugesti mistik, adegan itu begitu nyata, membumi, seolah Yesus baru saja bangun dari sebuah tidur yang panjang.

Pemilihan aktor-aktris yang tak terlalu dikenal publik film juga bukan sesuatu yang tak diperhitungkan Gibson. Dia lebih memilih jiwa yang akan ditiupkan pada raga tokoh-tokoh yang dihidupkannya. James Caviezel sebagai Yesus tampil luar biasa, terutama saat menghadapi pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus terhadap dirinya. Dia hanya berbicara dengan sorot mata.

Maia Morgenstern menampilkan seorang Maria yang lebih membumi. Tanpa wajah suci, Maria versi Gibson ini lebih menunjukkan seorang perempuan perkasa yang telah melahirkan seorang penyelamat dunia dan telah mengajarkannya untuk bertahan. Gibson memberikan porsi yang sangat minim bagi Maria Magdalena (Monica Bellucci, satu-satunya aktris yang terkenal dan sangat cantik), yang hanya tampil pada saat Yesus mengalami penderitaan. Sementara Martin Scorsese justru memberikan porsi besar kepada Maria Magdalena dalam The Last Temptation of Christ Gibson sebaliknya secara ”fanatik” lebih memfokuskan pada sosok Yesus.

Problem kedua adalah problem yang lebih polemikal. Protes yang datang dari kalangan Yahudi mengkhawatirkan film ini mampu memancing sikap anti-Semitik. Inti utama keberatan mereka adalah di film itu digambarkan penyebab penyaliban lebih terutama karena dorongan Kaiafas dan imam-imam Yahudi, bukan pada Pontius Pilatus. Pilatus dalam Injil dikenal sebagai penguasa yang berperan dalam penyaliban Kristus tetapi berusaha mencuci tangan. Namun, dalam film ini ia ditampilkan sebagai seorang pemimpin yang berperasaan agak sensitif dan bijak, bukan seorang penguasa yang kejam dan kuat. Ia tampak ragu-ragu menghukum mati Kristus, dan menghardik tentaranya ketika terlalu brutal menganiaya Kristus.

Setiap tahun Pilatus memberi amnesti bagi para tawanannya. Dalam film digambarkan bagaimana Pilatus dihadapkan pada pilihan untuk membebaskan antara Barabas—seorang penjahat biasa—dan Kristus. ”Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas,” demikian Kaiafas berseru, yang kemudian ditiru kaum Farisi. Pilatus tidak kuasa menenangkan massa yang berteriak histeris. ”Salib Yesus, salib Yesus.” Pilatus mengalah pada keputusan massa.

Gibson menampilkan adegan ketika Pilatus berada dalam dilema. Dalam kamar, ia serius bicara pada istrinya: ”Jika saya tidak menghukum, Kaiafas akan memberontak,” katanya. Film ini seolah menggambarkan sosok Pilatus yang dapat didikte. Padahal, dalam sejarah, Pilatus adalah penguasa yang bengis. Ketika pertama kali memasuki Judea, ia memerintahkan legiunnya membawa gambar besar Julius Caesar ke kota. Ia merampas dana kuil suci untuk membuat terowongan air, menimbulkan protes di kalangan masyarakat, yang dibalasnya dengan pasukan yang menyebabkan banyak warga sipil mati.

Selama ini, dalam film-film tentang Yesus yang konvensional seperti film The Greatest Story Ever Told atau King of Kings, Pilatus selalu digambarkan sebagai penguasa yang lalim.

Di luar fokus Gibson tentang kekerasan terhadap Yesus, alur cerita dan adegan sebagian besar adalah sama dengan apa yang selama ini diimani kalangan Katolik. Misalnya, film ini juga menampilkan adegan Maria Veronika, seorang wanita yang dulu di Golgota, tidak dapat menahan emosi melihat penderitaan Yesus lalu menyeruak maju dari kerumunan orang banyak dan dengan berani mengelap wajah berdarah Kristus. Simbolis kain bebercak wajah Kristus itu sering diingat dalam banyak prosesi, termasuk di Filipina atau di Larantuka, Flores, Timur.

”Problem” tafsiran kamera Gibson yang lain—menurut Joan Meacham, yang menulis untuk Newsweek—adalah soal ”pengadilan” para imam Yahudi terhadap Yesus. Meski ini memang tergambarkan berdasarkan rujukan Gospel, para pengamat menganggap adegan ini begitu detail dan mendorong sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya para imam Yahudi inilah yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. (Setelah ”pengadilan” itu, Yesus digiring ke muka penguasa Pilatus, yang memegang otoritas hukum dan politik.)

Menurut rohaniwan Muji Sutrisno S.J., film ini tidak anti-Semitik. Menurut dia, yang bereaksi di Amerika itu adalah kalangan Yahudi ortodoks saja, sementara kalangan Yahudi yang moderat tidak bereaksi sekeras itu. Toh, buktinya pemeran Maria, ibunda Kristus, dalam film ini adalah Maia Morgenstern, seorang Yahudi Romania yang orang tuanya terkena holocaust. Para Yahudi ortodoks ini menurut Mudji merasakan dirinya sebagai pihak yang didakwa yang tertuduh bertanggung jawab atas penyiksaan Yesus. ”Tapi, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memang disebutkan justru rabi dan penguasa Yahudi itu yang memilih Yesus untuk dikorbankan. Caranya, menggunakan kekuasaan Pilatus,” kata Romo Muji.

Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini membenarkan adegan yang digambarkan Mel Gibson. ”Malah dalam Matius dikutip demikian, ’Siapa nanti yang menanggung dosa anak-cucu?’ Para Rabi bilang, ’Kami yang menanggung.’ Makanya, sekarang ini ada sinisme bahwa penderitaan bangsa Israel sekarang ini ’ngunduh wohing pakerti’ gara-gara menghukum Yesus Kristus,” ia menambahkan.

Pendapat yang agak berbeda datang dari Pendeta Dr. Martin Sinaga, dosen Sekolah Tinggi Teologi, Jakarta. Ia menganggap memang Mel Gibson adalah seorang true believer. ”Gibson menggambarkan keyakinannya setelanjang mungkin. Sebenarnya kematian Yesus menurut saya melalui eksekusi yang normal. Kematian itu berangsur-angsur karena Yesus kelaparan, kehausan, dan darah yang keluar terus-menerus dari tangan,” kata Martin. Martin berpendapat Mel Gibson terlalu berlebih-lebihan menghayati penderitaan Kristus. Tujuan film The Passion... menurut Martin bisa senada dengan acara-acara atau serial-serial yang diputar Trinity Broadcasting, sebuah TV kabel kalangan Protestan di Amerika, yang arahnya memperkuat iman Kristiani.

Menurut Sinaga, Yesus mati karena memang ada semacam konspirasi politik antara kekuasaan Romawi masa itu dan orang Yahudi yang merasa Yesus terlalu mengganggu otoritas mereka. Sinaga menganggap Pilatus berwenang dalam penyaliban itu. Menurut Sinaga, boleh dikatakan Pilatus adalah pemegang komando yang bisa saja menolak permintaan penyaliban Yesus.

”Dalam dokumen perjanjian baru yang berbahasa Yunani, Yesus disebut sebagai ’lestes’, yang artinya punya potensi subversi. Dengan mendengar kata itu saja kita sudah bisa membayangkan politik yang berkecamuk saat itu adalah politik kekuasaan Romawi.” Menurut Sinaga, kini di kalangan Protestan pun banyak terjadi diskusi atas film karya Gibson. The Jesus Seminar, misalnya, adalah sebuah konsorsium di kalangan Protestan Amerika yang terdiri dari 50 guru besar Perjanjian Baru yang selama ini bertujuan mencari autentisitas misteri dalam kehidupan Kristus.

Kontroversi mengenai tafsiran kehidupan Yesus Kristus bukan sesuatu yang baru dalam dunia sinematik. Tahun 1988 silam, film The Last Temptation karya Martin Scorsese (dari hasil adaptasi novelis Yunani, Nikos Kazantzakis) menyulut kemarahan pemeluk agama Katolik (baca tulisan tentang The Last Temptation of Christ).

Film yang kemudian dilarang masuk ke berbagai negara itu—pernah ditayangkan di Teater Utan Kayu, Jakarta—menampilkan adegan ranjang Maria Magdalena (Barbara Hershey) dengan berbagai lelaki. Dikisahkan pula Yesus (diperankan oleh William Daffoe) menikah dan berkeluarga, dan bahkan sempat memiliki fantasi bersama Maria Magdalena. ”Film ini lebih melihat dimensi manusiawi Yesus, melihat pengalaman dia menikah dan berkeluarga serta melanjutkan pesannya dalam konteks yang baru. The Last Temptation justru menurut saya lebih menunjukkan tafsiran kreatif, sementara tafsir The Passion adalah harfiah,” kata Pendeta Martin Sinaga.

Sebuah tafsiran film tentang Yesus yang juga pernah menarik perhatian adalah karya sutradara besar Italia, Pier Paoli Pasolini, The Gospel According to Saint Matthew. Film hitam-putih produksi tahun 1964 ini adalah film klasik dengan kemampuan sinematis yang banyak dipuji. Yesus diperankan oleh seorang aktor amatir Italia bernama Enrique Urazoque. Pasolini mengaku bahwa dia memilih Injil Matius karena Matius tidak terlalu mistikal dan sentimental.

Pasolini adalah seorang Marxis yang terpengaruh teori filsuf Italia, Antonio Gramsci. Ia berusaha menafsirkan isi Injil Matius dengan kacamata Gramscian. Maka, pertentangan Kristus dengan kaum Farisi dan imam Yahudi diartikan dengan perspektif konflik ”kelas”. Tapi, tidak seperti Gibson yang menyajikan berkilo-kilo darah, Pasolini menampilkan perlawanan Yesus dalam kesunyian. Ia adalah sosok yang cenderung soliter, meski bukan sosok yang teralienasi. Konfrontasi antara Yesus dan kaum Farisi lebih ditampilkan sebagai ”konfrontasi di tingkat abstraksi” antara yang tertindas dan penindas. Tidak ada adegan kekerasan yang dramatik.

Terlepas dari berbagai problem yang disajikan Mel Gibson dalam filmnya yang kini tengah menjadi box office itu, film ini paling tidak memancing kita untuk membuka wacana lama dan merenung kembali; mengarungi napak tilas saat penyaliban Yesus, Via Dolorosa (jalan menuju tiang salib) yang hingga kini masih menyisakan tetesan darahnya. Tempat itu, selain menjadi tempat ziarah, secara tragis dan ironis masih menjadi medan konflik yang tak henti-hentinya.

Sebagaimana dikatakan Muji Sutrisno, film ini penting sebagai teks yang dibaca lagi untuk diambil maknanya. ”Saya pribadi melihat arti penting film Mel Gibson untuk zaman kita agar menjadikan orang Kristiani (atau juga umat lain, tentu—Red.), yang mudah mengelak dari kenyataan penderitaan yang ada di mana-mana, untuk kembali memaknai penderitaan,” katanya. Film ini adalah sebuah media refleksi bagi agape—kasih yang mengorbankan diri.

Eloi, Eloi, lama sabakhtani….

Seno Joko Suyono, Leila S. Chudori, dan Arif Firmansyah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo