Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Hari ini kau kembali dalam diriku seperti bintang di langit itu—sesuatu yang ada di antara kerdip dan hilang, yang selalu muncul pada titik di mana lupa menyiapkan kekosongan."

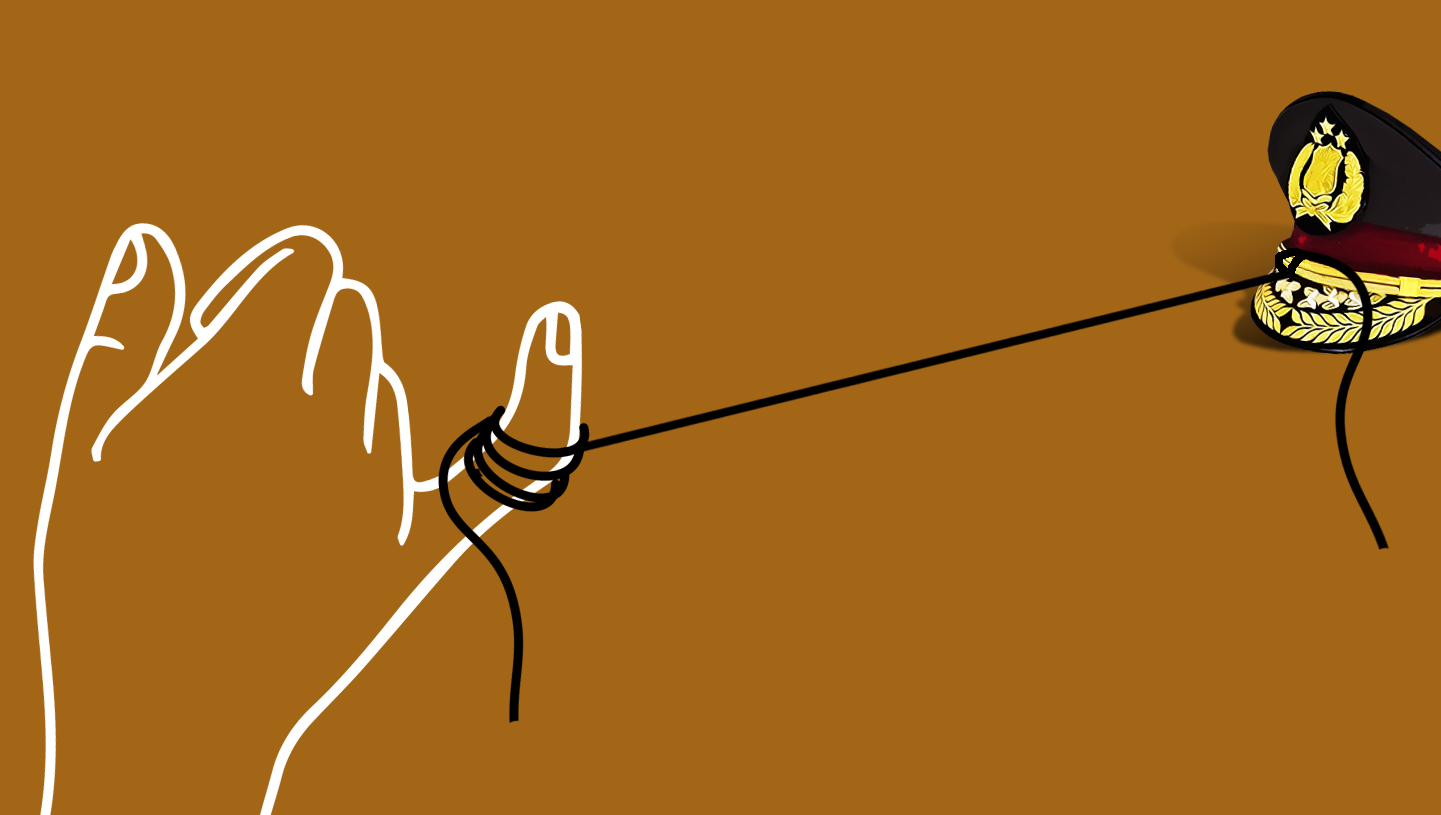

Bhisma, dokter yang dibuang ke Pulau Buru dalam novel Laksmi Pamuntjak, Amba, menulis kalimat pendek itu bertanggal 28 Desember 1973. Ia menuliskannya untuk perempuan yang ditinggalkannya di Jawa, dan kemudian menyimpan surat itu di bawah sebatang pohon. Ia tak pernah tahu apakah Amba, perempuan itu, akan menemukan dan membacanya; dokter itu tak pernah kembali, setelah hilang sejak 1965.

Novel ini, yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pekan ini, secara tak langsung datang kepada kita, "pada titik di mana lupa menyiapkan kekosongan". Seorang lenyap; untuk menegaskan absensinya, yang ditampilkan novel ini hanyalah sejumlah surat yang digali dari bawah pohon di satu sudut Pulau Buru. Yang kita dapatkan suara seorang manusia, Bhisma, yang berada "di antara kerdip dan hilang".

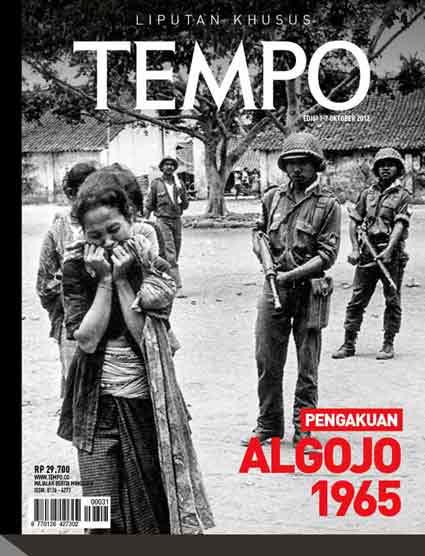

Amba adalah salah satu novel yang menegaskan rasa cemas yang merundung kita di Indonesia hari ini: cemas bila "peristiwa 1965" yang menakutkan itu akan hilang, tanggal dari ingatan bersama. Kita tak ingin kembali buas.

Tak janggal bila akhir-akhir ini peristiwa itu hadir dalam sastra (sebelum Amba misalnya ada Candik Ala 1965 Tinuk R. Yampolsky, Blues Merbabu Gitanyali, dan setelah Amba, akan ada novel Pulang Leila S. Chudori). Yang membuat Amba berbeda adalah ceritanya tentang kehidupan para tahanan politik di Pulau Buru, lewat surat-surat Bhisma yang disembunyikan: ada kemarahan terhadap kekejaman, tapi juga humor, rasa terharu, bahkan optimisme. Tiap surat menggugah.

Benarkah demikian dulu? Sebuah novel tentang 1965 umumnya diminta agar ia "meluruskan sejarah". Generasi kini sadar, mereka tak diberi gambaran yang "benar" tentang yang terjadi di sekitar kekerasan politik 1965. "Orde Baru" mendesakkan penjelasan mereka, lewat film yang harus ditonton, buku sejarah dan media massa yang dikendalikan, juga teror dan sensor. Sebagai reaksi, kini tampak usaha membebaskan diri dari regimentasi ingatan selama 33 tahun itu.

Tadi saya sebut, kita berada ketika "lupa menyiapkan kekosongan". Kekosongan akan gairah terhadap yang benar dan adil, kekosongan dari hal-hal yang bukan sekadar hidup yang praktis. Mungkin sebab itu, kini fiksi berdasarkan sejarah lebih terasa "benar" ketimbang penulisan sejarah alias historiografi.

Tapi sebenarnya ada kedekatan di antara kedua jenis penceritaan tentang masa lalu itu.

Bagaimanapun, masa lalu adalah masa kini dengan sebuah adaptor. Kita hidup hari ini dengan ingatan yang tak mesti persis tentang hari kemarin. Kita butuh mekanisme untuk menyesuaikan X yang terkenang dengan X-1 yang terceritakan.

Maka historiografi bukanlah sebuah replika pengalaman. Tentu akan dikatakan, seorang penulis sejarah bekerja dengan petunjuk institusional—diteguhkan oleh akademi atau komunitas sejarawan yang diakui—agar mendapatkan presentasi yang se-"obyektif" mungkin. Tapi setidaknya ada dua hal yang sering membuat buku sejarah tak bisa mewakili sebuah pengalaman yang hidup.

Yang pertama: dorongan naratifnya. Cerita sejarah perlu alur, bahkan mungkin perlu ketegangan, dan juga klimaks. Kalau itu tak ada, pembacanya akan membentuknya sendiri. Tapi hidup, apalagi hidup sejumlah besar manusia, tak terhingga majemuknya, tak jelas suspens dan klimaksnya—sifat yang akan tampak bila kita buat rekaman film tentang hidup kita dari menit ke menit katakanlah selama 45 tahun. Di hadapan itu, penulis sejarah perlu "bentuk" dalam narasi. Karyanya tak berbeda jauh dari seorang penulis novel.

Yang kedua: kehendak "rasionalitas". Satu kejadian didorong untuk bisa "masuk akal", terutama harus diletakkan dalam hubungan sebab-dan-akibat. Dalam kehendak "rasionalitas", tak ada yang tanpa penjelasan; tak ada asap kalau tak ada api.

Namun penjelasan yang "masuk akal", sebagaimana hubungan sebab-dan-akibat, sebenarnya hanyalah bentukan pikiran manusia—tepatnya sang penulis sejarah yang menganalisis dan mengaitkan satu kejadian dengan kejadian lain. Padahal banyak hal yang contingent, serba mungkin apa jadinya dan asal-usulnya. Tiap ikhtiar naratif untuk meletakkan mereka dalam sebuah kerangka—dengan alur yang rapi dan hubungan sebab-akibat yang "masuk akal"—menyebabkan historiografi beberapa meter menjauh dari "yang benar". Apalagi bila kerangka itu ditentukan sebuah kekuasaan yang ingin membuat buku sejarah sebagai legitimasi diri.

Fiksi, atau sastra, bisa lebih bebas dari kerangka yang menjerat itu. Sastra tak "mengingat", dalam arti mengulang yang sudah. Sastra "mencipta". Ada kata-kata Mark Twain yang terkenal, "When we remember we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained." Sastra menyelamatkan misteri dari sikap takabur para penjelas. Sastra bersedia menempuh yang tak "masuk akal".

Mungkin itu sebabnya Midnight's Children Salman Rushdie membaurkan sejarah India modern dengan mithologi dan dongeng fantastis, diperkaya sikap bermain-main dengan alegori dan kata yang bisa lucu. Amba juga membiarkan titik-titik misteri. Ia punya puisi. Tapi ia memilih bentuk yang lebih "realistis", dengan membiarkan benturan antara mithos (kisah Bhisma dan Amba dalam Mahabharata) dan sejarah, antara sejarah dan kehidupan orang seorang. Novel ini, dengan riset yang mengesankan, tak bermain-main.

Tanpa memperpanjang yang tragis dan seram dari 1965, Amba tampaknya menyadari satu hal, dan ini dibawakannya dengan elegan: luka sejarah bisa disembuhkan, tapi tak sepatutnya menyebabkan orang ketawa.

Goenawan Mohamad

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo