Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

![]() Andi A. Mallarangeng *)

Andi A. Mallarangeng *)

*) Dosen Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta

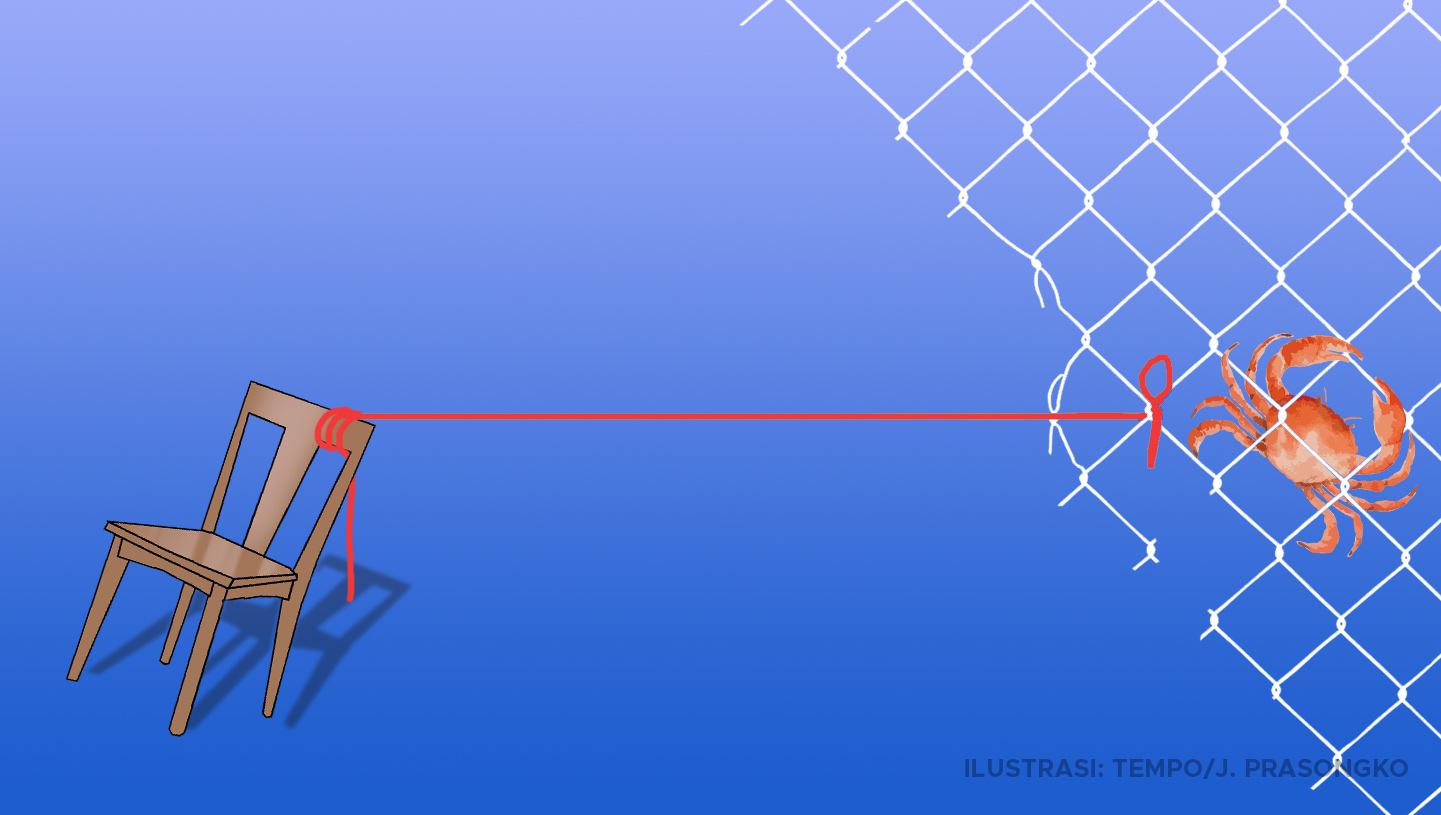

TAHUKAH Anda berapa jumlah provinsi di Indonesia sekarang? Jawabannya tak sesederhana dulu lagi, ketika angka 27 bisa dihafal di luar kepala. Dengan diundangkannya Rancangan Undang-Undang Provinsi Banten awal bulan ini, secara de jure jumlah provinsi di Indonesia sekarang adalah 30, yaitu bertambah dengan Irianjaya Barat, Irianjaya Tengah, Maluku Utara, dan Banten, tapi dikurangi Timor Timur. Namun, secara de facto jumlahnya 28, karena dua provinsi baru yang telah diundangkan di tanah Papua untuk sementara belum dilaksanakan karena adanya penolakan dari masyarakat tertentu di sana. Jawaban pertanyaan itu juga bergantung pada kapan Anda menjawabnya. Jika jawaban dilontarkan tahun depan, kemungkinan jumlahnya sudah bertambah dua atau tiga provinsi, bahkan bisa lebih. Saat ini DPR sedang membicarakan rancangan undang-undang untuk pembentukan Provinsi Bangka-Belitung (Sumatra Selatan), Kepulauan Riau (Riau), dan Tomini Raya (Sulawesi Utara). Sementara itu, tuntutan pembentukan provinsi baru bertambah terus, termasuk Sulawesi Barat (Sulawesi Selatan), Luwu Raya (Sulawesi Selatan), Sulawesi Timur (Sulawesi Tengah), Kalimantan Utara (Kalimantan Timur), Cirebon (Jawa Barat), dan banyak lagi. Tampaknya tuntutan pembentukan provinsi-provinsi baru ini merupakan reaksi terhadap sentralisme kekuasaan yang berlebihan di provinsi-provinsi tertentu semasa Orde Baru, yang melahirkan marginalisasi daerah-daerah tertentu di dalam provinsi tersebut. Daerah-daerah yang terpinggirkan itu kelihatannya berhimpitan pula dengan kelompok etnis atau agama tertentu. Salah satu alasan yang sering diungkapkan pendukung Provinsi Banten adalah pembangunan di Banten jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat, dan bahwa mereka tidak pernah dapat masuk dalam jajaran elite di Jawa Barat karena jajaran itu dikuasai oleh orang-orang Priangan. Pejabat-pejabat daerah di kabupaten/kota di Banten biasa "didrop" dari Priangan, sementara orang Banten tidak mungkin menjadi pejabat di daerah Priangan. Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah otonom memang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22/1999, yang menjadi dasar kebijakan otonomi daerah. Bisa diduga, penghapusan dan penggabungan daerah otonom untuk sementara ini tidak populer di daerah-daerah. Yang marak adalah tuntutan pembentukan daerah otonom, yang kerap disebut pemekaran wilayah. Pada tingkat kabupaten/kota, tuntutan ini sudah dilakukan oleh lebih dari 80 kabupaten/kota. Tentu saja tidak semua tuntutan dapat diterima, paling tidak untuk sekarang ini. Pembentukan daerah otonom baru bukan saja mahal, tetapi juga sensitif secara politik. Mahal, karena membentuk daerah otonom baru berarti harus membiayai organisasi pemerintahan di daerah baru tersebut beserta fasilitas kantor dan anggaran pemerintahan lainnya, termasuk menggaji gubernur/wali kota/bupati dan wakilnya, rumah dan kendaraan dinasnya, serta anggaran operasionalnya. Ambil contoh Kota Tangerang. Delapan tahun setelah kota itu berpisah dengan Kabupaten Tangerang, misalnya, belum semua fasilitas pemerintahan Kabupaten Tangerang dapat disediakan di ibu kota Kabupaten Tangerang yang baru. Sensitif secara politik, karena menyangkut identitas politik sebuah komunitas, menyangkut perubahan polity. Karena itu, diperlukan dua syarat untuk membentuk daerah otonom baru, yaitu syarat obyektif dan syarat prosedural. Syarat obyektif berkenaan dengan adanya dukungan politik yang kuat dari masyarakat setempat untuk membentuk daerah otonom tersendiri, dan adanya daya dukung potensi ekonomi yang cukup untuk membiayai pemerintahan pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Syarat prosedural bersangkutan dengan adanya persetujuan dari DPRD dan kepala daerah di provinsi atau kabupaten/kota induk. Untuk membentuk provinsi baru, diperlukan dukungan politik yang kuat dari masyarakat, yang ditandai dengan adanya persetujuan dari DPRD-DPRD dan kepala-kepala daerah di semua kabupaten/kota di wilayah tersebut setelah mendengar berbagai masukan dari masyarakat. Ini diperlukan agar pembentukan provinsi baru itu jangan hanya sekadar mendudukkan seseorang di kursi gubernur. Potensi ekonomi yang cukup, tentu saja, adalah keharusan. Kalau tidak, pemerintah baru tersebut akan melakukan beberapa tindakan yang menyengsarakan rakyat. Mereka bisa membiayai pemerintahan dengan menaikkan pajak secara berlebihan, yang berarti membebani masyarakat, atau dengan mengurangi anggaran pembangunan untuk dijadikan anggaran rutin, yang berarti mengurangi pelayanan masyarakat, atau dengan terus-menerus meminta subsidi kepada pemerintah pusat, yang berarti menciptakan ketergantungan pada pusat dan bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Sementara itu, persetujuan DPRD dan kepala daerah di provinsi induk tidak bisa diabaikan. Sebab, bagaimanapun, pembentukann provinsi baru merupakan sebuah "perceraian" yang harus dilakukan secara "baik-baik". Kita tidak ingin pemisahan itu disertai konflik, karena sampai kiamat pun kedua provinsi itu akan terus berbatasan. Rumitnya, ada usulan yang memenuhi syarat obyektif tapi tidak memenuhi syarat prosedural, seperti Kepulauan Riau, dan ada pula yang telah memenuhi syarat prosedural tapi dipertanyakan pada sisi obyektif, seperti Tomini Raya. Tentu saja, kebanyakan malah tidak memenuhi keduanya. Karena itu, daripada bingung menjawab berapa jumlah provinsi di Indonesia, lebih baik kita menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Edisi 1 Januari 2001  PODCAST REKOMENDASI TEMPO cari-angin marginalia bahasa  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Jaringan Media © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |