Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KONFLIK penambangan pasir di sekitar Pulau Kodingareng Lompo, Sulawesi Selatan, menunjukkan persoalan klasik pembangunan yang sering menyingkirkan masyarakat kelas bawah. Pemerintah setempat gagal melindungi kepentingan nelayan yang bertahun-tahun menggantungkan hidup pada ikan di wilayah itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Penambangan pasir besar-besaran jelas mengganggu sumber rezeki ratusan nelayan di sekitar kepulauan dan pesisir Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Blok Spermonde, sisi barat perairan Sulawesi Selatan, sejak pertengahan Februari lalu. Kapal berkapasitas 24 ribu meter kubik tiga kali per hari mengangkut pasir. Akibatnya, air laut makin keruh. Deru mesin penyedot pasir juga mengusir ikan ke tengah laut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

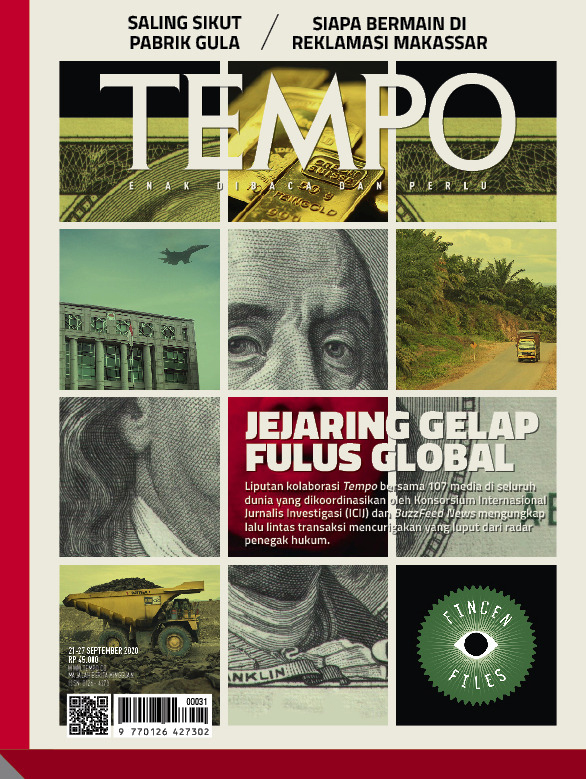

Pasir itu digunakan untuk mereklamasi kawasan Makassar New Port (MNP). Pemerintah merancang proyek seluas 1.428 hektare ini sejak 2013. Presiden Joko Widodo menyertakan proyek ini sebagai program strategis nasional tiga tahun kemudian. MNP digadang-gadang menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia timur. Pembangunan tahap kedua mulai berlangsung awal tahun ini.

Untuk mendapatkan pasir penguruk, pemerintah Sulawesi Selatan memilih jalan paling ringkas dan murah. Pasir diambil dari perairan sekitar Pulau Kodingareng, yang dihuni setidaknya 5.000 penduduk. Tentu saja, hasil tangkapan nelayan anjlok sejak penambangan mulai berlangsung. Mereka pun memprotes dengan berbagai unjuk rasa sejak Juni lalu.

Seperti di tempat-tempat lain, protes “diselesaikan” dengan pendekatan kekuasaan. Kepolisian memeriksa tiga warga Pulau Kodingareng dengan tuduhan ganjil. Ketiganya dituduh melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Alasannya, mereka pernah merobek amplop berisi uang pemberian kontraktor tambang pasir. Polisi juga menangkap tujuh warga pulau yang berdemonstrasi, Sabtu, 12 September lalu.

Dua dari sejumlah perusahaan pemilik izin usaha pertambangan pasir memang dekat dengan kekuasaan. “Orang-orang dekat” Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ada di sana. Mereka adalah bagian tim pemenangan Nurdin pada pemilihan gubernur dua tahun lalu. Dua perusahaan itu baru berdiri dalam hitungan bulan dan langsung mengantongi izin usaha pertambangan pasir hampir 13 ribu hektare. Menurut penduduk, kedua perusahaan, kontraktor, dan pemerintah daerah tak pernah menyampaikan rencana penambangan itu sebelumnya.

Ironis, kekuasaan hasil pemilihan umum, yang disokong aparat keamanan—seperti kerap terjadi di tempat lain—berhadapan dengan masyarakatnya. Jargonnya serupa: atas nama pembangunan. Selain menjauhkan penduduk dari sumber mata pencariannya, pengerukan pasir serampangan di Makassar akan merusak ekosistem laut. Apalagi jika pelaksananya perusahaan-perusahaan miskin pengalaman.

Kedua perusahaan di Makassar yang diduga berisi lingkaran dekat Gubernur itu seharusnya baru bisa mendapat izin penambangan setelah menuntaskan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Dokumen ini wajib menyertakan kewajiban sosialisasi dan hitungan risiko penambangan terhadap keseimbangan ekosistem. Perusahaan-perusahaan itu memperoleh berbagai dokumen analisis dengan kecepatan tinggi, jauh dari kelaziman.

Konflik di Makassar hanya satu kasus di Indonesia. Masalah yang sama akan banyak terjadi jika ketentuan mengenai amdal benar-benar dihapus dalam undang-undang sapu jagat alias omnibus law, yang sedang dikebut Dewan Perwakilan Rakyat. Kerusakan alam akibat “kegiatan pembangunan” seperti penambangan pasir yang dilakukan asal-asalan di Makassar dikhawatirkan makin luas.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo