Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Husein Ja’far Al Hadar

Peneliti di Gerakan Islam Cinta

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kesadaran identitas harus selalu berada pada presisi yang tepat. Tak boleh kurang atau lebih. Kurangnya akan mengarah pada hilangnya jati diri dan lebihnya akan mengarah pada fanatisme. Ironisnya, di sinilah salah satu dasar problem bangsa ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebagian kita kadang defisit identitas sehingga, misalnya, merasa perlu kebarat-baratan dalam budaya dan kearab-araban dalam agama (Islam). Di sisi lain, misalnya, kita merasa perlu mengedepankan etnisitas (Jawa dan non-Jawa, pribumi dan keturunan, dan lain-lain) dalam memilih pemimpin.

Pada dasarnya, identitas ada untuk dihayati lalu dileburkan. Dalam tradisi Islam, mengacu pada Surat Al-Hujurat ayat 13, identitas (gender, bangsa, dan suku) diciptakan sebagai anugerah Tuhan, tapi ditegaskan di pengujung ayat itu pula bahwa ia justru untuk saling mengenal dan pada akhirnya dirumuskan bahwa kemuliaan bukan perkara identitas, melainkan ketundukan: hilangnya ego.

Tanpa kejelian memahami presisi identitas, terlihat absurd memang. Namun kesadaran identitas memang patut selalu diletakkan secara dialektis. Sehingga, ia kerap dikonseptualisasi, direfleksi, dan didiskusikan, tapi absen dalam praktik hingga terkesan utopis.

Mengacu pada Ali Syariati, filosof dan sosiolog Iran, dalam kitabnya, Haji, maka ibadah haji bagi umat Islam sebenarnya pembelajaran praktis tentang perkara rumit itu. Kita diminta berangkat dari "Tanah Air" menuju "Tanah Suci", meninggalkan rumah kita menuju rumah Allah (baitullah). Lalu menanggalkan seluruh pakaian kita. Pakaian yang sering kali menjadi simbol identitas yang mengkotak-kotakkan hingga mencerai-berai: pejabat-rakyat, ningrat-priayi, kaya-miskin, etnis ini dan itu, dan lain-lain. Meninggalkan ego dan memakai "seragam" berupa selembar kain putih untuk kemudian melebur, menyatu, dan harmonis dalam satu gerakan saat tawaf mengelilingi Ka’bah sebagai simbol hanyutnya kita dalam haribaan Tuhan. Tak ada lagi saya, Anda, atau dia. Yang ada hanyalah kita: umat (ummah).

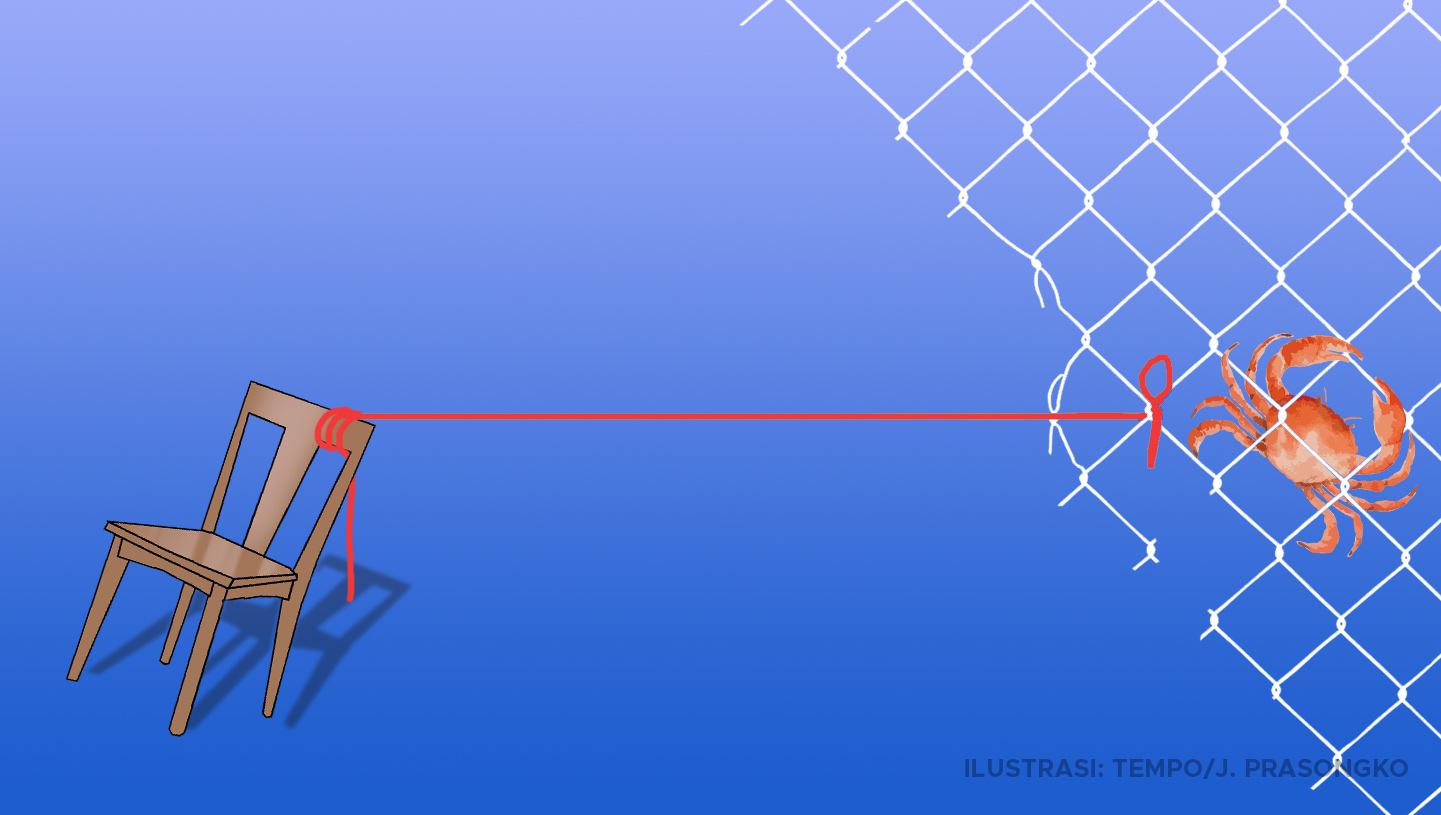

Ini pemaknaan yang luput dari manasik haji dan penghayatan yang sering terlewat begitu saja dari jemaah haji sehingga ketika pulang ke kampung masing-masing, egonya pun ikut kembali. Yang kaya atau pejabat berpikir untuk berhaji lagi, tak peduli harus menggeser jatah haji jemaah lain yang sudah antre menahun. Bahkan, gelar haji itu sendiri justru dijadikan identitas baru yang ikut dikontestasikan di antara identitas-identitas primordial lain. Saat pesta demokrasi, politik identitas diumbar dan laku keras. Yang tersisa adalah absurditas: fanatisme identitas tanpa jati diri. Islamisme yang tak Islami.

Lebih jauh, mengacu pada khazanah sufistik, tawaf seharusnya adalah pembelajaran tentang kesadaran akan tak adanya lagi diri kita masing-masing. Yang harus ada dalam kesadaran kita hanyalah Tuhan (manunggaling), sebagaimana, mengacu pada ayat di atas, yang paling mulia adalah yang paling menghamba kepada-Nya (bertakwa).

Di ranah keislaman, di sinilah sebenarnya kontras "akulah Kebenaran" ala sufi dan "akulah kebenaran" ala orang-orang radikal. Bagi seorang sufi, ia diktum habisnya ego seiring dengan leburnya identitas golongan, sekte, bahkan sekadar pandangan pribadi sehingga tumbuhlah inklusivitas dalam berislam dan beragama. Sedangkan bagi kalangan radikal, ia justru diktum ego, eksklusivitas. Keimanan atau keislaman menjadi identitas semata. Yang pertama melebur dan menyatu, yang terakhir menuding (bahkan menyakiti) dan memecah-belah.

Haji seharusnya menjadi pembelajaran penting untuk mengakhiri petaka politik identitas yang akhir-akhir ini menguat. Makna haji menjadi relevan untuk direnungkan, dihayati, lalu diformulasikannya menjadi komitmen dan sikap untuk meletakkan identitas pada posisi yang tepat. Sebagaimana Syariati tulis, setelah berhaji, seorang haji yang mabrur akan menjadikan negerinya seperti Mekah dan setiap perilakunya seperti sedang dalam keadaan ihram.

Menghadapi 2019, politik kita seharusnya politik kebangsaan, yang menempatkan (kepentingan) Indonesia sebagai simpul dalam segala manuver politik kita, sebagaimana Ka’bah menjadi simpul tawaf kita.