DI antara negara industri maju, Jepang merupakan yang paling

tertutup terhadap aliran moneterisme, baik di lingkungan

pengelola ekonomi maupun dalam dunia akademis, apalagi di

kalangan politisinya. Sejauh ini ekonomi Jepang sebenarnya

dikelola dalam kerangka Keynesian, yang sepenuhnya mengandalkan

pada kebijaksanaan fiskal sebagai perangsang kegiatan

ekonominya.

Kebijaksanaan moneter yang diterapkan di Jepang memang tidak

netral terhadap perkembangan ekonomi dalam negeri, tapi

tindakan-tindakan moneter semata-mata ditujukan untuk mengoreksi

sektor eksternalnya, sesuai dengan gerakan neraca pembayarannya.

Sudah sejak beberapa tahun ini dirasakan bahwa struktur fiskal

Jepang sukar mendukung pola pengelolaan yang sudah menjadi

tradisi itu. Peningkatan pengeluaran pemerintah melalui

anggaran, sebagai alat perangsang ekonomi, hanya bisa

dilanjutkan dengan meningkatkan penerbitan obligasi atau

surat-surat utang kepada masyarakat. Selain karena beban

pembayaran kembali semakin berat bagi pemerintah, sektor

perbankan Jepang juga sudah lama mengeluh karena kesulitan

menyerap peredaran obligasi tersebut.

Tahun 1979 pembiayaan defisit di Jepang melonjak mencapai

sekitar 40o dari seluruh pengeluarannya. Di Amerika Serikat dan

Prancis ratio itu berkisar pada 7-8%, di Inggris dan

Jerman-Barat antara 14-16%.

Salah satu janji utama Zenko Suzuki ketika ditetapkan menjadi

Perdana Menteri adalah untuk merombak struktur fiskal Jepang

sehingga dalam tahun anggaran 1984 tidak lagi terjadi defisit

yang perlu dibiayai dengan penerbitan obligasi. Namun dalam

tahun anggaran 1981 defisit meningkat menjadi 2,5 trilyun yen.

Akhir Agustus lalu Menteri Keuangan, Watanabe, mengumumkan suatu

"keadaan darurat fiskal" atas dasar perkiraan bahwa defisit

untuk tahun anggaran 1982 ini akan meningkat mencapai 5-6

trilyun yen. Hal ini memaksa pemerintah menerbitkan obligasi di

atas pembatasan sebesar 3 trilyun yen.

Baru 2 minggu setelah pengumuman Watanabe, Perdana Menteri

Suzuki berbicara di depan umum untuk menerangkm keadaan darurat

fiskal tersebut. Tapi keterangannya dinilai sangat mengecewakan.

Suzuki mengkambing-hitamkan resesi ekonomi dunia dan tidak

melontarkan gagasan drastis untuk menyelesaikan masalah fiskal

Jepang. Suzuki yang menghadapi pemilihan kembali sama sekali

tidak menyinggung tindakan kenaikan pajak. Ini justru dinantikan

masyarakat. Bila di waktu lalu Ohira dijatuhkan karena berani

mengusulkannya tampaknya Suzuki akhirnya 'dijatuhkan' karena

tidak berani mengusulkan tindakan tersebut.

Siapa saja yang menjabat Perdana Menteri Jepang akan sulit

mengatasi krisis fiskal itu. Usul menaikkan pajak, seperti

dilakukan Ohira sekitar 2 tahun lampau, memang sangat tidak

populer secara politis dan amat riskan bagi seorang politisi

Jepang. Namun dalam struktur politik Jepang dituntut keberanian

untuk mengambil risiko tersebut. Citra dan krelibilitas Suzuki

hancur karena ia mungkin terlalu memperhitungkan kedudukannya.

Masalah fiskal uni cuma satu dari sekian faktor lain yang telah

menjatuhkan Suzuki. Suasana intern LDP (partai demokrasi

liberal) menjadi sernakin sulit untuk dikelola oleh Suzuki. Ia

mengetahui benar pengangkatannya sebagai Perdana Menteri

merupakan hasil kompromi antar-fraksi-fraksi dalam LDP sendiri.

Karena itu pula Suzuki dini hari sudah memproklamasikan falsafah

Wa no Seiji (politik harmoni) sebagai landasan pengelolaan

negara dan pemerintahan.

Namun Suzuki sendiri akhirnya mengkhianati falsafah itu dengan

semakin berkiblat pada fraksi Tanaka. Antara lain dengan

perombakan kabinet, Suzuki telah memungkinkan Susumu Nikaido,

pimpinan fraksi Tanaka, menjadi Sekretaris Jenderal LDP, suatu

hal yang sangat menggusarkan fraksifraksi lain.

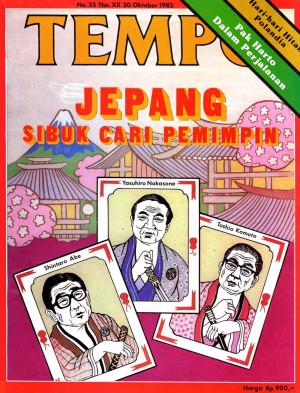

TIDAK mengherankan seketika Watanabe mengumumkan keadaan

darurat fiskal, segera pula Fukuda, Komoto dan Shintaro Abe

menuntut sidang khusus parlemen (Diet) untuk mencari jalan

keluar. Isu fiskal ini kiranya dipakai oleh tokoh-tokoh fraksi

non-mainstream tersebut untuk mengkonfrontasi Suzuki. Intinya

sederhana: Suzuki diminta mengambil sikap politik--bukan

mengenai ekonomi--apakah akan terus tunduk pada Tanaka atau

bersedia mengambil kebijaksanaan yang lebih independen (artinya,

lebih berimbang).

Suzuki yang mengundurkan diri atas alasan menjaga persatuan

dalam tubuh LDP sebenarnya 'dijatuhkan' untuk menjatuhkan Tanaka

dari mimbar politik Jepang selama-lamanya. Tanaka yang belum

bebas dari skandal penyuapan Lockheed dilihat sebagai simbol

praktek politik yang korup.

Dengan landasan finansial yang kuat, Tanaka tetap berhasil

menggalang dukungan terbesar dalam LDP, dan di belakang layar

tetap memainkan peran politik yang penting, termasuk sebagai

king-maker. Padahal dalam pemilihan umum ia mencalonkan dirinya

di antara kelompok independen, dan baru setelah terpilih

berpindah lagi ke LDP, prosedur yang memang dimungkinkan di

Jepang.

Jatuhnya Suzuki sebenarnya tidaklah perlu mengejutkan. Suzuki

telah 2 tahun menjadi Perdana Menteri. Sebelumnya, Tanaka hanya

memimpin selama 2,5 tahun, Miki dan Fukua masing-masing untuk 2

tahun, dan Ohira sekedar 1,5 tahun. Yang menarik dari kasus

Suzuki adalah pelajaran bahwa nasib seorang Perdana Menteri

Jepang ditentukan oleh Jepang antara mereka sendiri. Betapa pun

besar kesalahan Suzuki dalam menangani masalah-masalah luar

negeri, bidang ini tidak akan menjatuhkannya dari tahta.

Mungkin kenyataan ini merupakan indikator bahwa Jepang belum

menjadi suatu negara 'besar' seperti Amerika Serikat atau Uni

Soviet.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini