Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Tiga undang-undang perikanan belum juga dapat meningkatkan taraf hidup nelayan.

Berbagai kebijakan pemerintah malah makin menekan pengusaha perikanan.

Turunnya nilai ekspor merupakan indikator melemahnya usaha di sektor perikanan.

Hendra Sugandhi

Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Perikanan. Sampai saat ini sudah ada tiga undang-undang perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang dalam pertimbangannya menyoroti pemanfaatan sumber daya ikan yang belum meningkatkan taraf hidup nelayan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Artinya, selama 38 tahun sejak undang-undang pertama terbit, ada yang keliru dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Mayoritas nelayan masih miskin dan kasus stunting di wilayah pesisir masih tinggi. Komersialisasi atas nama keberlanjutan semakin marak, tapi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara riil. Malah pelaku usaha perikanan semakin dibebani biaya sertifikasi yang cenderung semakin eksklusif untuk perusahaan skala besar, sedangkan usaha kecil dan menengah tersingkir.

Nilai tukar nelayan, yang selama ini menjadi indikator kesejahteraan nelayan, ternyata kurang bermanfaat, sehingga perlu dievaluasi karena tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Pelaku usaha industri perikanan juga didera berbagai kebijakan yang kontraproduktif silih berganti, sehingga kontribusi produk domestik bruto (PDB) perikanan masih sangat minim dan realisasi investasi sektor perikanan menduduki ke peringkat ke-23 terbawah dari seluruh sektor pada 2014-2022.

Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT), yang digadang-gadang untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, berjalan stagnan karena tim percepatan PIT tidak mempersiapkannya dengan baik. Peraturan turunan PIT pun masih terkatung-katung, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan sempat terjadi penghentian proses perizinan.

Kajian dari sisi ekonominya pun sangat dangkal dan egoistis, yang lebih mementingkan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perikanan tanpa mempertimbangkan kelayakan usaha nelayan. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan kerap menyatakan bahwa sistem PIT banyak diminati investor asing dan dalam negeri.

Mari kita analisis simulasi kelayakan usaha kapal penangkapan ikan 500 gros ton (GT) yang beroperasi di laut lepas. Dengan asumsi payback period (tingkat pengembalian investasi) sekitar 10 tahun, laba bersih yang diperoleh investor 10 persen per tahun. Anehnya, investor dibebani PNBP dengan tarif pungutan hasil perikanan 10 persen dikali nilai produksi ikan (omzet kotor). Ini seolah-olah usaha kapal penangkapan ikan di atas 60 GT pasti untung bersih minimal 10 persen. Kenyataannya, jika laba bersih investor 10 persen, seluruh labanya hanya untuk membayar PNBP dan bahkan jika kurang dari 10 persen harus menomboki kekurangannya. Karena itu, sangat wajar bila nilai realisasi investasi di sektor perikanan sangat minim dan penawaran kuota penangkapan ikan masih terus berkutat di tahap penjajakan kerja sama.

Semoga ilustrasi ini menjadi renungan bagi semua pemangku kepentingan agar sungguh-sungguh melakukan kajian yang mendalam dengan melakukan simulasi perhitungan yang rinci, termasuk dampaknya, sebelum menerbitkan peraturan. Jika ada kekeliruan, butuh waktu lama untuk merevisinya dan merusak iklim usaha serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

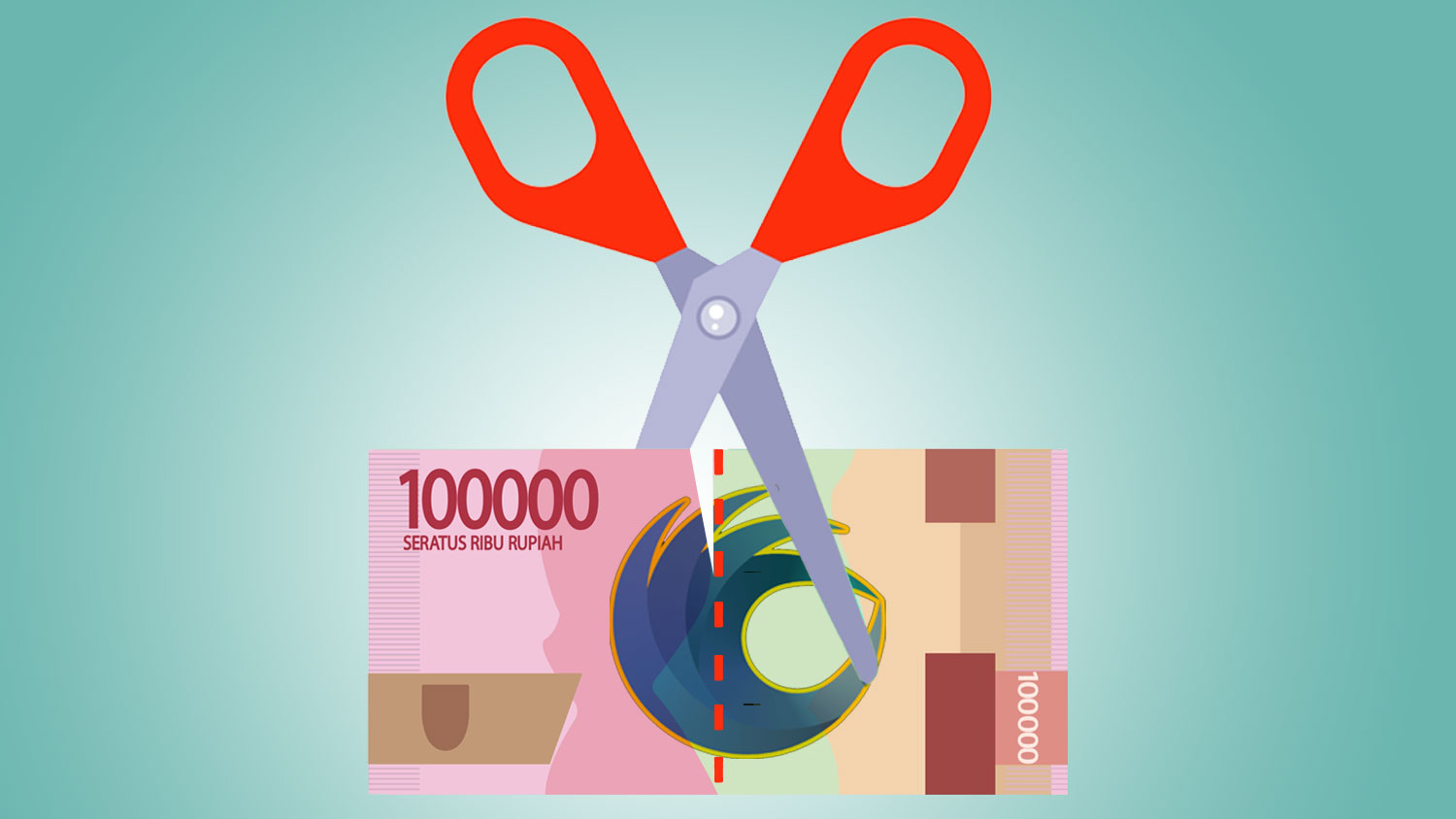

Devisa Hasil Ekspor

Tantangan lain yang akan dihadapi eksportir hasil perikanan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) yang akan berlaku pada 1 Agustus 2023. Eksportir dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor (PPE) paling sedikit US$ 250 ribu wajib menempatkan paling sedikit 30 persen devisanya ke rekening perbankan dalam negeri selama paling singkat tiga bulan. Jika nilai ekspornya kurang dari US$ 250 ribu, eksportir dapat secara sukarela menempatkan devisanya ke sistem keuangan dalam negeri.

Meski demikian, contoh penjelasan dalam peraturan itu dapat menimbulkan salah tafsir. Penempatan DHE seharusnya sukarela, tapi eksportir tetap wajib menempatkan 30 persen devisanya, termasuk nilai ekspor pada PPE yang kurang dari US$ 200 ribu. Karena itu, kategori wajib dan sukarela seharusnya lebih jelas agar tidak menimbulkan kerancuan dalam implementasinya.

Beberapa asosiasi perikanan baru-baru ini mengeluhkan kewajiban menempatkan DHE tersebut. Kewajiban ini dinilai akan menggerus modal kerja pelaku usaha karena melampaui laba bersih eksportir perikanan. Padahal, eksportir perikanan membutuhkan DHE untuk membeli bahan baku ikan untuk diolah dan diekspor kembali. Kewajiban itu dikhawatirkan akan menyebabkan hasil tangkapan nelayan berkurang dan memperburuk kinerja ekspor perikanan.

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan BI Nomor 7 Tahun 2023 yang mengeluarkan instrumen penempatan DHE yang dapat dimanfaatkan oleh eksportir untuk agunan kredit rupiah dari bank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan pemanfaatan lain yang ditetapkan oleh BI. Namun instrumen ini hanya bermanfaat jika mampu pula mengatasi kekhawatiran eksportir yang arus kasnya terganggu akibat lamanya proses pencairan kredit dan besarnya biaya yang dikenakan bank.

Ekspor Merosot

Nilai ekspor hasil perikanan selama periode Januari-Mei 2023 sebesar US$ 2.245.619,27, merosot 11,28 persen dibanding periode yang sama pada 2022. Dalam kurun waktu yang sama, nilai impor hasil perikanan melonjak 11,42 persen, sedangkan nilai re-impor produk perikanan akibat penolakan ekspor justru melonjak 20,05 persen. Sehingga nilai ekspor hasil perikanan bersih (net export value), yang merupakan penjumlahan nilai ekspor dan impor dikurangi nilai re-impor, merosot 13,93 persen.

Turunnya nilai ekspor merupakan indikator melemahnya sektor perikanan akibat kebijakan yang kontraproduktif. Ini termasuk pungutan hasil perikanan yang terlalu memberatkan, denda administratif yang fantastis, ruwetnya perizinan akibat ketidaksiapan implementasi PIT, dan semakin melemahkan daya saing ekspor hasil perikanan Indonesia.

Silang sengkarut kebijakan yang kontraproduktif inilah yang menjadi akar masalah di sektor perikanan yang harus segera dibenahi. Mengatasi kemiskinan nelayan, stunting di pesisir, dan keberlanjutan sumber daya ikan sepertinya tidak cukup dengan sertifikasi keberlanjutan atau mempromosikan angka nilai tukar nelayan yang seolah-olah melambangkan kesejahteraan nelayan yang membaik. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perikanan harus lebih serius menjaga keberlanjutan sumber daya ikan secara inklusif. Jangan terseret arus komersialisasi sertifikasi yang eksklusif.

Merosotnya ekspor hasil perikanan yang signifikan pada awal tahun ini semoga menggugah Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait untuk mengevaluasi dan mengoreksi peraturan perundang-undangan yang kontraproduktif. Dengan begitu, cita-cita untuk mendongkrak peringkat ekspor perikanan Indonesia masuk lima besar dunia dapat terwujud dan menjadi legacy bagi generasi mendatang.

*) Tulisan merupakan opini pribadi

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo