Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik berubah ketika buah pikiran jadi gambar hidup. Politik berubah ketika seorang pemimpin menjelma jadi bintang yang dipasarkan. Televisi— yang senantiasa terdorong untuk cepat memikat secara visual, yang bekerja dengan waktu siar yang sesak dikepung iklan—telah membuat orang ramai tak punya kesempatan (atau kesabaran) untuk memperhatikan gagasan yang disajikan oleh seorang tokoh politik. Pendek kata, "siapa" mendahului "apa". Bahkan "siapa" tumbuh tanpa "apa". Seakan-akan kita menghadapi satu subyek yang bisa berdiri tanpa predikat.

"Subyek" semacam itu dengan sendirinya sosok yang genting: ia tergantung-gantung tak bertangan, tak berkaki. Ia dibentuk dari yang ditampilkan oleh kamera itu: patrapnya berbicara, caranya berjalan, dedeg tubuhnya, raut muka dan nada suaranya ketika mengucapkan kalimat—dan kita tak peduli apakah ia bercakap tentang pendidikan atau tentang empek-empek, tak amat peduli sejauh mana isi kalimatnya benar. Pada akhirnya ia seperti banyak hal yang tampil di layar itu: sebuah fantasi.

Saya tak hanya bicara tentang Indonesia. Di akhir Juli 2004, di The New York Times, Paul Krugman menulis—dan saya rasakan ada frustrasi dalam prosanya—tentang "triumph of the trivial". Ia berbicara bagaimana menyesatkannya isi dan arus informasi tentang kampanye dua calon presiden Amerika Serikat tahun ini: sang calon jadi selebriti. Dari "berita TV", kata Krugman, "kita pun tahu tentang potongan rambut Tuan Kerry, dan bukan gagasannya di bidang kesehatan. Kita tahu tentang cara George Bush menyisir, dan bukan kebijakan lingkungannya."

Tentu tak dapat dikatakan bahwa medium itulah yang membuat pesan politik hanya berisi tetek-bengek. Di balik kekuatan medium audio-visual itu ada sebuah daya lain: menangnya sebuah ideologi yang mengobarkan semangat pasar.

Memang, sejak zaman Yunani kuno, politisi selalu tampil sebagai persona—sosok yang mengatur diri untuk main di panggung sandiwara. Tapi di abad ke-21 kita menemukan yang lebih jauh: kini sosok yang muncul di mimbar itu sepenuhnya dibentuk untuk memenuhi hasrat para calon pelanggan. Subyek yang genting itu mencapai titik ekstremnya: ia sosok yang jadi produk, subyek yang jadi obyek, tokoh yang jadi toko.

Harus diakui, politisi sebagai persona jarang berusaha untuk selalu tulus berbicara. Kebenaran akhirnya adalah perkara kemasan. Tapi di abad ke-21 ini, kemasan itu disesuaikan dengan kehidupan sosial yang digambarkan lebih sebagai sebuah shopping mall. Di sini perbedaan dibentuk sebagai deret yang "sintagmatik", ibarat kiosk-kiosk yang tak hendak saling menggantikan. Bukan arena perjuangan.

Demikianlah konflik seakan-akan absen, dan yang tergambar adalah segmen pasar yang beraneka. Melayani sebanyak-banyaknya konsumen, sang calon pemimpin pun harus mampu menemui—tapi sekaligus melintasi—tiap segmen yang masing-masing khas itu. Tak mengherankan bila pesan yang disampaikannya tak pernah persis dan konsisten: selalu ada sudut yang licin buat meluncur berpindah posisi.

Maka kian lama kian akan diketahui—tapi tak dipedulikan benar—bahwa seorang tokoh terbentuk bukan karena fi'ilnya yang sejati. Sang tokoh adakah hasil bentukan. Ia hanya kita kenal melalui perantaraan media. Seperti telah disebutkan, "realitas"-nya sebenarnya fantasi; ia tersusun dari hasrat orang banyak dan juga membentuk hasrat orang banyak.

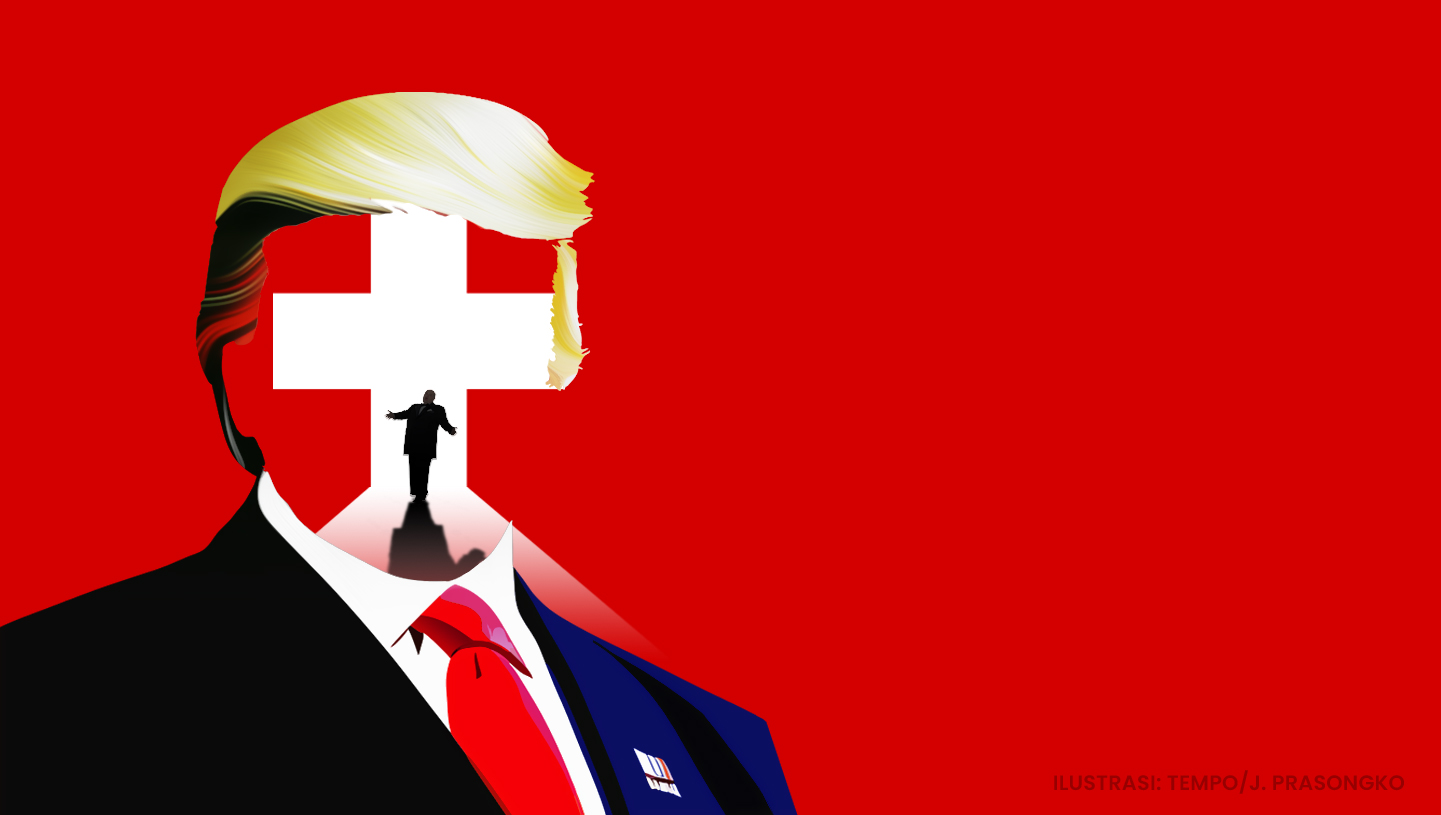

Maka tak mengejutkan bila kini berjuta-juta calon pemilih di Amerika Serikat tetap hendak menjunjung George W. Bush terus di Gedung Putih, biarpun pelbagai temuan menunjukkan bahwa presiden itu telah melibatkan negeri ke dalam perang dengan alasan yang salah, bahwa ia gagal mengurangi terorisme di dunia dan pengangguran di dalam negeri, bahwa Amerika yang dipimpinnya makin dirundung paranoia dan retak di dalam….

Agaknya, di sana wabah fantasi begitu meluas, hingga daftar kesalahan Bush itu pun hanya diterima sebagai salah satu versi fantasi—sementara ada fantasi lain: Bush-lah yang akan mampu melindungi rakyat. Ketika kian gencar gerak media audio-visual dan makin kuat ideologi yang mengibarkan pasar, kian jelas pula bahwa "kebenaran" bukanlah urusan Tuhan dan keabadian. "Kebenaran" harus diterima sebagai sesuatu yang mungkin dan tak stabil.

Memang ada kaum fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam, atau sekuler yang meyakini dan memasarkan "kebenaran" yang teguh. Mereka yakin itulah yang dapat mendasari kehidupan bersama. Tapi sementara tiap Minggu para pengkhotbah berseru, tiap hari Presiden Bush membaca Injil, bagaimana semua orang dapat yakin? Seorang pemikir pragmatis seperti Richard Rorty—seraya mensyukuri kehidupan demokrasi Amerika—akan menunjukkan bahwa manusia tak membutuhkan "prinsip ethis yang luhur". Metafisika harus ditonjok. Soal keadilan, misalnya, tak usah diganduli filsafat, sebab keadilan dapat dicapai dengan "muddling through"—seperti ketika hakim memutuskan perkara yang sulit: ia cari celah, kadang salah, tapi ia terus memperbaiki yang dianggap keliru.

Adakah bagi Rorty hidup hanya sebuah pasar malam? Ia, yang bukan Marxis, memang tak melihat sebuah negeri sebagai sebuah pergulatan wacana untuk memperoleh hegemoni. Ia tak melihat, seperti Ernesto Laclau, bahwa dengan hegemonilah "kebenaran" dan "keadilan" diberi makna.

Ia juga tak melihat sosok sang pemimpin sebagai bendera bagi sebuah barisan, yang kadang-kadang terdiri dari kawan baru dan musuh lama….

Memang terasa keras. Tapi justru dengan itu kita dapat melihat bahwa tiap kali satu bangunan politik baru berdiri, selalu ada yang luka dan tersingkir—dan sebab itu tak ada ilusi tentang harmoni, malah timbul kerendahan hati. Maka tiap kali seorang pemimpin datang, sajak Chairil Anwar ini patut dibacakan: "Telah lahir seorang besar, dan tenggelam beratus ribu/Keduanya harus dicatet, keduanya dapat tempat."

Goenawan Mohamad

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo