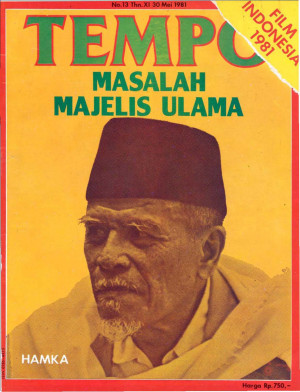

SURAT itu pendek. Ditulis oleh Hamka dan ditujukan pada Menteri

Agama RI Letjen. H. Alamsyah Ratuperwiranegara. Tertanggal 21

Mei 1981, isinya pemberitahuan bahwa sesuai dengan ucapan ang

disampaikannya pada pertemuan Menteri Agama dengan pimpinan MUI

pada 2 3 April, Hamka telah meletakkan jabatan sebagai Ketua

Umum Majeiis Ulama Indonesia (MUI).

Menteri Agama membacakan isi surat itu Sabtu lalu di Bina Graha

seusai menemui Presiden. Sebelumnya, yang pagi itu tidak

mengenakan kopiah, membacakan naskah dua lembar tulisan

tangannya pada para wartawan. Isinya tanggapan Pemerintah

mengenai persyaratan mundur Hamka tersebut.

Pemerintah berpendapat pengunduran diri Buya Hamka adalah hak

seorang dalam negara demokrasi yang memang diakui dan dihargai.

"Maksud Buya mundur dari jabatan Ketua Umum MUI bukan untuk

merusak MUI, apalagi merusak kesatuan dan persatuan. Sebab dalam

pernyataan beliau, masih tetap bersedia membantu pemerintah,"

kata Alamsyah. Presiden percaya, lanjut Alamsyah, sebagai ulama

besar Hamka akan tetap menyampaikan saran atau pertimbangan

apabila perlu pada Presiden atau pemerintah.

Buat banyak orang pengunduran diri Hamka sebagai Ketua Umum MUI

mengagetkan. Timbul bermacam dugaan tentang alasan dan latar

belakangnya. Agaknya sadar akan kemungkinan percik gelombang

yang ditimbulkannya, pemerintah dalam pernyataannya mengharapkan

agar mundurnya Hamka "jangan sampai dipergunakan golongan

tertentu untuk merusak kesatuan dan persatuan bangsa, apalagi

merusak umat lslam sendiri."

Menapa Hamka mengundurkan diri? Hamka sendiri pekan lalu

mengungkapkan pada pers, pengunduran dirinya disebabkan oleh

fatwa MUI 7 Maret 1981. Fatwa yang dibuat Komisi Fatwa MUI

tersebut pokok isinya mengharapkan umat Islam mengikuti upacara

Natal, meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa.

Menurut K.H.M. Syukri Ghozali, Ketua Komisi Fatwa MUI, fatwa

tersebut sebetulnya dibuat untuk menentukan langkah bagi

Departemen Agama dalam hal umat Islam. "Jadi seharusnya memang

tidak perlu bocor keluar," katanya. Fatwa ini kemudian dikirim

pada27 Maret pada pengurus MU di daerah-daerah. (TEMPO, 16 Mei

1981).

Bagaimanapun, harian Pelita 5 Mei lalu memuat fatwa tersebut,

yang mengutipnya dari Buletin Majelis Ulama no. 3/April 1981.

Buletin yang dicetak 300 eksemplar ternyata juga beredar pada

mereka yang bukan pengurus MU.

Yang menarik, sehari setelah tersiarnya fatwa itu, dimuat pula

surat pencabutan kembali beredarnya fatwa tersebut. Surat

keputusan bertanggal 30 April 1981 itu ditandatangani oleh Prof.

Dr. Hamka dan H. Burhani Tjokrohandoko selaku Ketua Umum dan

Sekretaris Umum MUI.

Menurut SK yang sama, pada dasarnya menghadiri perayaan antar

agama adalah wajar, terkecuali yang bersifat peribadatan, antara

lain Misa, Kebaktian dan sejenisnya. Bagi seorang Islam tidak

ada halangan untuk semata-mata hadir dalam rangka menghormati

undangan pemeluk agama lain dalam upacara yang bersifat

seremonial, bukan ritual.

Tapi bila itu soalnya, kenapa heboh? Rupanya "bocor"nya Fatwa

MUI 7 Maret itu konon sempat menyudutkan Menteri Agama Alamsyah.

Hingga, menurut sebuah sumber, dalam pertemuannya dengan

pimpinan MUI di Departemen Agama 23 April, Alamsyah sempat

menyatakan bersedia berhenti sebagai Menteri. Kejengkelan

Menteri Agama agaknya beralasan juga. Sebab rupanya di samping

atas desakan masyarakat, fatwa itu juga dibuat atas permintaan

Departemen Agama. "Menteri Agama secara resmi memang meminta

fatwa itu yang selanjutnya akan dibicarakan dulu dengan pihak

agama lain. Kemudian sebelum disebarluaskan Menteri akan membuat

dulu petunjuk pelaksanaannya," kata E.Z. Muttaqien, salah satu

Ketua MUI. Ternyata fatwa itu keburu bocor dan heboh pun mulai.

Melihat keadaan Menteri itu, Hamka kemudian minta iin berbicara

dan berkata, menurut seorang yang hadir, "Tidak tepat kalau

saudara Menteri yang harus berhenti. Itu berarti gunung yang

harus runtuh."

Kemudian inilah yang terjadi: Hamka yang mengundurkan diri.

"Tidak logis apabila Menteri Agama yang berhenti. Sayalah yang

bertanggungjawab atas beredarnya fatwa tersebut .... Jadi

sayalah yang mesti berhenti," kata Hamka pada Pelita pekan lalu.

Tapi dalam penjelasannya yang dimuat majalah Panji Masyarakat

20 Mei 1981, Hamka juga mengakui adanya "kesalahpahaman" antara

pimpinan MUI dan Menteri Agama karena tersiarnya fatwa itu.

Kepada TEMPO Hamka mengaku sangat gundah sejak peredaran fatwa

itu dicabut. "Gemetar tangan saya waktu harus mencabutnya.

Orang-orang tentu akan memandang saya ini syaithan. Para ulama

di luar negeri tentu semua heran. Alangkah bobroknya saya ini,

bukan?" kata Hamka.

Alasan itu agaknya yang mendorong lmam Masjid Al Azhar ini

menulis penjelasan, secara pribadi, awal Mei lalu. Di situ Buya

menerangkan: surat pencabutan MUI 30 April itu "tidaklah

mempengaruhi sedikit juga tentang kesahan (nilai/kekuatan hukum)

isi fatwa tersebut, secara utuh dan menyeluruh."

HAMKA juga menjelaskan, fatwa itu diolah dan ditetapkan oleh

Komisi Fatwa MUI bersama ahli-ahli agama dari ormas-ormas Islam

dan lembaga-lembaga Islam tingkat nasional -- termasuk

Muhammadiyah, NU, SI, Majelis Dakwah Islam Golkar. Fatwa

dikeluarkan sebagai tanggungjawab para ulama untuk memberikan

pegangan kepada umat Islam dalam kewajiban mereka memelihara

kemurnian Aqidah Islamiyah, tanpa mengabaikan kerukunan hidup

beragama.

Di sinilah tampaknya letak perbedaan pandangan mulai muncul.

Menteri Alamsyah pada pertemuannya dengan Komisi IX DPR 20 Mei

lalu tentang fatwa MUI ini menegaskan, "Fatwa tersebut berisikan

beberapa ayat Al Quran dan Hadis yang hanya dilihat dari segi

aqidah saja, tidak melihat soal-soal lainnya. "

Alamsyah mengingatkan, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari

pemeluk banyak agama. "Karenanya menghadiri perayaan agama lain

dalam rangka menghormati undangan pemeluk agama lain adalah

layak, dan wajar, dan akan meningkatkan rasa persatuan dan

kesatuan bangsa serta kerukunan hidup antar umat beragama," ujar

Menteri di DPR pekan lalu itu. Namun, ditambahkannya, dalam

perayaan yang bersifat ibadat, tidak perlu pemeluk agama lain

hadir.

Tapi Alamsyah mengakui, "Batasan mana yang ibadat dan mana yang

cuma perayaan hingga bisa dihadiri umat agama lain memang belum

ada," katanya pada TEMPO pekan lalu. Departemen Agama, menurut

dia, kini sedang mengumpulkan bahan dari ahli masing-masing

agama tentang pembatasan tersebut. Setelah bahan itu terkumpul,

barulah Departemen Agama akan mengeluarkan semacam pedoman.

"Sasarannya toh tidak banyak, cuma pegawai negeri, karyawan dan

anak sekolah," lanjutnya.

Batasan ini memang penting, sebab yang diatur sebenarya adalah

toleransi dan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Dalam

situasi di mana masalah agama bisa menjadi sangat peka, dan bisa

eksplosif, bisa dimengerti bila semua pihak -- termasuk

pemerintah -- sangat berhati-hati menanganinya.

PERSOALANNYA rupanya bermula dari perayaan Natal bersama di

beberapa daerah. Yang menjadi sumber keresahan kabarnya perayaan

Natal di beberapa sekolah, yang mengharuskan siswa yang beragama

Islam hadir, bahkan juga dipungut iuran.

"Inilah yang sekarang sedang diurus. Artinya supaya cara-cara

seperti itu tidak terulang kembali," kata Alamsyah. Sebab,

menurut dia, yang dimaksud kerukunan bukanlah campur aduk yang

serupa itu.

Pedoman semacam itu sebetulnya sudah lama ada. Misalnya "fatwa"

Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum

negeri, Departemen Agama tanggal 11 Februari 1981 yang

menegaskan siswa yang beragama Islam wajib menghadiri perayaan

hari besar Islam atau upacara keagamaan. Siswa yang beragama

Islam juga tidak diperkenankan ikut serta melakukan upacara

keagamaan lain.

TNI-AD rupanya juga sudah mendahului. November 1980, Kepala

Dinas Pembinaan Mental TNI-AD telah mengeluarkan instruksi

tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan.

Pertimbangan dikeluarkannya instruksi tersebut antara lain guna

menghilangkan hambatan "masalah yang kelihatannya kecil tetapi

mendasar dari segi keimanan masingmasing penganut agama."

Menurut instruksi itu, penyelenggara an peringatan hari besar

keagamaan suatu agama yang dihadiri juga oleh penganut agama

lain, hendaknya diusahakan sedemikian rupa, hingga tidak

menimbulkan masalah yang merepotkan kerukunan hidup antar umat

beragama.

Caranya menurut instruksi di kalangan Angkatan Darat itu pihak

penyelenggara tidak mempersilakan penganut agama lain, meskipun

sebagai kehormatan, melaksanakan kegiatan yang termasuk ibadat.

Pihak penyelenggara juga diwajibkan memberitahu saat akan

diselenggarakan kegiatan ibadat tersebut, agar yang penganut

agama lain diundang mengetahuinya.

Instruksi ersebut dilampiri daftar kegiatan yang termasuk dan

tidak termasuk ibadat Pada peringatan hari besar keagamaan Islam

seperti Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, yang dianggap termasuk

ibadat adalah salam, pembacaan kitab suci Al Quran, salawat nabi

dan doa. Sedang yang tidak termasuk ibadat antara lain

pembukaan, ceramah, sambutan hiburan, penutup, serta "sikap

berdiri pasif": tidak mengikuti acara ibadat .

Buat agama Kristen Protestan, yang termasuk ibadat adalah:

tahbisan dan salam, penyalaan lilin, pujian atau nyanyian dan

paduan suara, doa, pembacaan Al Kitab, khotbah dan renungan

serta berkat. Sedang yang tidak termasuk ibadat, antara lain

sambutan, hiburan, ramah tamah dan juga, "sikap berdiri pasif".

Buat agama Katolik instruksi tersebut menjelaskan, semua acara

yang bersifat ibadat dilaksanakan dalam acara khusus.

Pegangan di kalangan Angkatan Darat itu agaknya cukup praktis,

jelas -- dan tak akan menimbulkan kerepotan. Tapi toh tampaknya

belum ada pemahaman yang cukup tentang pembedaan ini. Di samping

itu, rupanya masih adanya perbedaan pendapat.

Misalnya yang tercermin dalam pendapat KH Misbach, Ketua MUI

Jawa Timur tentang perayaan Natal. "Biarpun di situ kita tidak

ikut bernyanyi dan berdoa, tapi kehadiran kita itu berarti kita

sudah ikut bernatal," katanya. M nurut pendapatnya, "Seluruh

acara dalam perayaan Natal merupakan upacara ritual. Di sini

hadis, "Innamal a'malu binniat (Segala perbuatan itu dinilai

dari motifnya) tampaknya tidak bisa diterapkan," ujarnya.

Kalangan Kristen sendiri mengakui, "Bagi golongan Protestan,

antara ritual dengan yang seremonial tak bisa dipisahkan:

keduanya merupakan satu keutuhan," ujar Dr. SAE Nababan, Sekjen

Dewan Gereja Indonesia (DGI). Menurut dia, Natal merupakan

perayaan yang mempunyai makna yang sesuai dengan apa yang

dipercayai. "Tak ada pembedaan antara ritus dengan seremoni.

Bahkan istilah itu tak dipakai. Yang dipakai adalah perayaan dan

ibadat. Dalam perayaan ada ibadat ," kata Nababan.

Tapi dari kalangan Katolik nampaknya ada perbedaan. Dr. J.

Riberu, Kepala Bagian Dokumentasi dan Penerangan Majelis Agung

Waligereja Indonesia (MAWI), misalnya mengatakan: "Bagi kami

orang Katolik, baru disebut ibadat atau kultus, jika diadakan

dalam rangka ekaristi suci, jika ada Imam yang mempersembahkan

kurban misa. Dan ini diwujudkan dengan seremoni tertentu," kata

Riberu. Di luar itu, biarpun pakai lilin - yang hanya untuk

menyemarakkan saja -- adalah "nonkultus". Ini biasanya diadakan

sesudah yang benar-benar ibadat dijalankan dan sekedar merupakan

perayaan keluarga atau kewargaan.

Melihat berbagai pandangan tadi, yang cukup berbeda, pedoman

tentang mana yang batasan ibadat dan yang tidak memang tampaknya

perlu. Tak ada yang ingin melihat retaknya kerukunan antar umat

beragama hanya karena persoalan ini. Dan untuk kerukunan itu,

betapa pun terbatasnya peran MUI, ia tetap diperlukan sebagai

jembatan (lihat: MUI, Kisah Sebuah Jembatan).

Lalu, apa yang terjadi setelah pengunduran diri Hamka "MUI akan

jalan terus," tegas EZ Muttaqien. Sampai terpilihnya ketua umum

baru, pimpinan MUI akan dipegang secara bergiliran antara ke

enam ketua MUI. Giliran pertama dipegang oleh KH Hasan Basri.

Rapal pengurus paripurna untuk memilih ketua umum itu diharapkan

berlangsung sebelum bulan Ramadhan.

Ketua MUI yang lain, H. Soedirman, mengharapkan agar dengan

berhentinya Buya Hamka, MUI bisa mawas diri dan melahirkan

semangat baru. "Sebab selama ini MUI hanya lebih dikenal Buya

Hamkanya," katanya. "Saya pribadi menghendaki agar MUI bisa

berbuat lebih banyak."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini