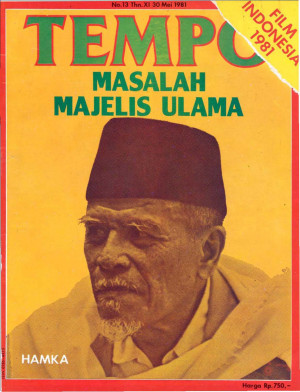

ANGGOTA Majelis Ulama tidak digaji. Ini memang salah satu

"syarat" yang dulu diminta Prof. Hamka, waktu ia diminta jadi

ketua MUI, 1975. Permintaan yang lain: ia akan dibolehkan

mundur, bila nanti ternyata sudah tidak ada kesesuaian dengan

dirinya dalam hal kerjasama antara pemerintah dan ulama.

Mohammad Roem, dalam buku Kenang-kenangan 70 ahun Buya Hamka,

menyebut masalah gaji itu sebagai bagian dari "politik Hamka

menghadapi pembentukan Majelis Ulama". Ulama mubaligh ini,

menurut Roem, kuat sekali menyimpan gambaran "ulama yang tidak

bisa dibeli". Walaupun gaji sebenarnya tidak usah selalu

menunjuk pada pembelian, kepercayaan diri ulama sendiri agaknya

memang diperlukan. Sebab, tak lain, pemerintahlah yang membentuk

Majelis Ulama.

Dan itulah beda MUI, misalnya, dengan Dewan Gereja-gereja di

Indonesia (DGI) dan Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI),

dari Protestan dan Katolik. Kedua lembaga ini tumbuh berdasar

kebutuhan dari bawah, atau dari dalam Hamka, di rumahnya di

samping Masjid Al Azhar Kebayoran Baru, menyebut satu-satunya

majelis ulama yang tumbuh dengan cara seperti itu adalah yang di

Sumatera Barat, di bawah Datuk Palimo Kayo. Itu sebelum ada MUI

(pusat). MU Sum-Bar tersebut, bersama Majelis Ulama DI Aceh yang

dibentuk oleh Pemda Provinsi, praktis memang merupakan "pemberi

ilham" pembentukan MUI.

Pembentukan majelis ulama di Jakarta kemudian (yang diberi

tambahan untuk Indonesia, sebagai pembedaan dari MU daerah,

termasuk daerah DKI) seakan tinggal merapikan saja. Terpenting,

betapa pun, adalah fungsi MUI (dan kemudian MU semua daerah)

sebagai "penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) serta

penerjemah timbal-balik antara pemerintah dan umat. . . "

Fungsi itu memang hanya dicantumkan dalam Pedoman Dasar sebagai

nomor empat alias terakhir. Tapi tak urung, niat baik pemerintah

itu memerlukan beberapa waktu untuk penerimaan di kalangan umat.

H.A. Hamid Wijaya, misalnya, Sekjen (Katib Aam) Syuriah NU, bisa

menghargai MUI. Toh ia menganggap lebih baik kalau badan seperti

itu dibentuk "melalui potensi umat yang ada -- bukan ditentukan

dari atas. "

Padahal kalau ia semata tumbuh dari bawah, belum tentu ia akan

jadi jembatan itu. Lagi pula sebagian orang melihat kepada

hasil. Dan dilihat dari pihak pemerintah, menurut K.H. Hasan

Basri, yang sekarang ini Ketua Periodik MUI, biasanya "pendapat

MUI diterima dengan baik karena murni sifatnya". Yakni bukan

merupakan suara golongan atau partai.

Memang, dalam kasus fatwa Natal ini terlihat seolah majelis ini

hanya menyuarakan "kepentingan umat Islam" semata -- tanpa

mempertimbangkan pihak lain. Juga dalam fatwa tentang aliran

kepercayaan dahulu. Toh, sementara masalah fatwa Natal memang

kompleks, dalam masalah kepercayaan akhirnya apa yang dimaksud

MUI sejalan belaka dengan pandangan pemerintah -- seperti

dikatakan Hasan Basri. MUI tak setuju aliran kepercayaan

dianggap sebagai agama atau disamakan dengan agama. Dan

penetapan terakhir ternyata begitu pula.

Lebih dari itu, seperti disebut dalam rekomendasi Munas II

Majelis Ulama se-Indonesia, Mei tahun kemarin, para ulama itu

merekomendasikan pula penyebarluasan P4 -- meski dalam

'pembudayaan dan penghayatan Pancasila' diminta agar usaha tidak

terutama dititikberatkan pada penataran. Melainkan pengamalan

dan partisipasi yang nyata. Manfaat MUI yang lain: seorang

menteri bisa saja mengundang para anggotanya dan meminta pikiran

-- misalnya dalam soal lingkungan, oleh Emil Salim, yang

kemudian disambung pula dengan beberapa pertemuan.

Toh tidak benar bila dianggap MUI hanya memikirkan hal-hal yang

tidak mendasar. Hasil Munas 11 yang telah disebut, selain

mempercayai Mandataris MPR untuk melanjutkan kepresidenannya,

juga meminta perhatian pada berbagai akibat sampingan

pembangunan. Seperti meluasnya kesenjangan antara kaya dan

miskin, korupsi, dekadensi moral, ekses teknologi, permintaan

pengutamaan masyarakat desa, permintaan perhatian kepada

pengusaha pribumi dan ekonomi lemah, ajakan pemupukan semangat

cinta tanah air dan idealisme, pikiran untuk pembaruan sistem

pendidikan nasional, bahkan saran koordinasi lebih intensif

zakat dan sumber dana muslimin oleh pemerintah.

Manfaat lain: MUI berhasil menjadi tempat berkumpul berbagai

golongan. Inilah yang pertama kalinya, sebenarnya, umat Islam

punya wadah kumpul-kumpul itu -- ukhuwah Islamiyah, istilahnya,

yang memang digariskan sejak pembentukannya sebagai fungsi MUI

yang kedua.

Hamid Wijaya, Sekjen Syuriah NU itu, di titik ini memuji

kelebihan organisasi ulama ini, -- yang menyebabkan "langsung

atau tidak langsung tindakan MUI akan dirasakan oleh masyrakat,"

dan "jika benar, umat Islam akan mendukungnya." Apalagi dengan

kepemimpinan model Hamka. Buya yang dulu pengarang novel ini

"bisa diterima di pemerintah, bisa pula di kalangan ulama." Ia

juga ulama Muhammadiyah " yang tidak pernah menyakiti hati NU,"

kata Hamid Wijaya pula.

Hanya kerukunan dengan umat agama lain memang seolah terganggu,

akibat kasus fatwa itu. Meskipun bagi para ulama itu sendiri,

fatwa itu justru merupakan bekal menghadapi kesimpang-siuran .

Orang mungkin membayangkan bahwa MUI akan agak mundur -- meski

Letjen (Purn.) H. Sudirman, salah seorang ketuanya, menyatakan

justru peristiwa ini memaksa MUI mawas diri. H. Burhani

Tjokrohandoko, Sekjen majelis tersebut, yang juga Dirjen Bimas

Islam dan Urusan Haji di samping pimpinan GUPPl Pusat dan

Majelis Dakwah Islamiyah (MDI)-Golkar Pusat, menyatakan bahwa

pemerintah masih tetap menghendaki MUI berfungsi seperti biasa.

Juga Menteri Agama.

Namun Hamka juga menuturkan, di rumahnya, bahwa kehadiran ulama

secara informal -- sendiri-sendiri -- belum tentu kuran efektif

dibanding keberadaannya dalam majelis resmi. Ia sendiri

misalnya, yang menyatakan akan tetap membantu pemerintah dan

Presiden, sejak dulu tak habis-habisnya dimintai fatwa -- juga

oleh kalangan pemerintah.

Hamka tentu tak ingin MUI bubar, ataupun mundur -- dan

pernyataan itu pernah disiarkan pers. Hanya, seperti dikatakan

seorang anggota biasa Majelis yang tak mau disebut namanya,

persoalannya akan sama saja baik ada atau tak ada Hamka --

tergantung pada seberapa jauh pemerintah masih akan memberi "hak

otonomi" kepada lembaga itu.

Obsesi bahwa para ulama itu dulu diangkat pemerintah, meski

tidak digaji, di saat-saat tertentu ternyata memang justru bisa

menimbulkan was-was. Misalnya terhadap kemungkinan majelis para

pengayom umat itu hanya dijadikan "dapur" atau bagian dari

departemen mana pun, atau jadi bagian dari kekuatan politik atau

partai.

Padahal, sebagaimana dimaksud sejak mula, ia memang jembatan

--yang seharusnya bisa menghubungkan dua pinggir, dan tidak

goyang. Untuk itu tak mungkin hanya dengan mengumpulkan sejumlah

tokoh di MUI -- yang tak berwibawa, yang tak bisa mengantarkan

ke seberang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini