KELENTENG-KELENTENG sejak Minggu malam 5 Pebruari sudah

dibanjiri masyarakat yang beragama Kong Hu Cu dan Buddha.

Sementara itu di depan meja abu leluhur di rumah masing-masing,

setiap keluarga membakar hio (lidi dupa) sambil mengucapkan

syukur atas rezeki yang telah dilimpahkan Thian, dewa langit

pencipta bumi, selama tahun silam. Sekalian mohon hokki (rezeki)

dan peng an (keselamatan) untuk tahun mendatang.

Di Jakarta, sepanjang jalan menuju rumah ibadah Wihara Dharma

Bhakti milik tiga agama Tri Dharma (Kong Hu Cu, Taoisme, dan

Buddhisme) di malam tahun baru itu pun penuh mobil, motor dan

becak. Engko-engko dan enci-enci dengan pakaian yang masih

berbau toko antri untuk masuk kelenteng di Petak Sembilan,

Jakarta Kota. Setelah membeli sebungkal hio serta lilin merah

mereka berdoa di muka patung Dewi Kwan Im (dewi welas asih),

Jenderal Kwan Te Kun yang jujur, Dewa Hok Tek Tjeng Sin (dewa

kesuburan) dan Dewa Hian Tan Kong (dewa pengobatan). Kebanyakan

pengunjung kelenteng basah matanya. Asap dupa yang

mengepul-ngepul memang memedihkan.

Beberapa bahan makanan yang biasanya digunakan dalam

sembahyangan Shincia, juga tercatat naik harga di Jakarta. Para

penjual blmga, buah-buahan dan kue juga panen. Setangkai sedap

malam harganya naik 5 x lipat. Seaang kue keranjang--yang hanya

muncul pada waktu Shincia--tahun ini harganya sampai Rp 650

sekilo.

Namun sementara itu, penduduk Jakarta yang hari Senin dan Selasa

itu mau ke pasar justru jadi kapiran. Toko-toko yang biasanya

berdagang tanpa mengenal hari libur awal minggu lalu tutup. Di

Pusat perdagangan lodok dan Senen, Jakarta, suasana sepi

seperti tanpa manusia.

Seperti halnya Jakarta, Medan, yang punya masyarakat keturunan

Cina lebih dari 200 ribu (dri 1,2 juta penduduk) juga senyap.

"Pribumi" yang buka toko boleh dihitung dengan jari. Ada

beberapa bank milik "non-pribumi" yang buka, tapi kerjanya

aplusan. Bahkan ikan asin pun nyaris tak ada yang menjualnya.

Toh abang-abang becak tak begitu beruntung, sebab banyak yang

berimlek ke Parapat di tepi Danau Toba, atau tempat-tempat

peristirahatan lainnya.

PERAYAAN Imlek di Medan sendiri tak menyolok, sebab,

barongsay dan liong tak lagi diarak keliling kota. Tapi ada satu

panitia yang tak kalah akal. Dengan biaya Rp 8 juta, mereka

mendatangkan penari barong dari Bali. Hanya dalam iklan mereka

sebutkan "barong berikut barongsay." Sampai akhir minggu lalu,

rombongan barong Bali itu sudah keliling beberapa tempat di

Sumatera iJtara. Termasuk beberapa malam main di Medan.

Barongsay (singa Cina) dan liong (naga) itu memang sudah lama

dilarang dipertunjukkan di Medan karena dianggap "tak

berkepribadian Indonesia." Begitu pula di Cirebon. Sejak

meletusnya G-30-S/PKI, hari raya Imlek alias Shincia yang

menandai mulainya musim seni di Tiongkok maupun hari raya Cap

Go Meh (15 hari sesudah Shincia) dilarang diramaikan dengan

barongsy dan liong, maupun arak-arakan toa pekong

(patung-patung di kelenteng).

Namun walaupun diizinkan, masyarakat keturunan Cina di sana

memilih suasana sederhana saja. Kata seorang sesepuh Kong Hu Cu

Cirebon, Suryanatadiredja: "Situasi tahun ini kurang

menguntungkan bagi perayaan semacam itu. Sedapat mungkin

menjelang sidang umum MPR, suasananya harus stabil."

Selain itu, dia berpendapat "situasi Cirebon berbeda dengan

kota-kota lain." Menurut kepercayaan masyarakat Cirebon, sebagai

pusat pengembangan agama Islam--setidak-tidaknya bagi Jawa

Barat--kota Cirebon dianggap merupakan "puser"nya bumi. Jadi

"kalau puser (pusat) ini merasa sakit, seluruh anggota tubuh

akan sakit," ujar Surya. Sebagai ontoh disebutnya bentroka

antara pemuda pribumi dengan keturunan Cina di Cirebon, 7 Maret

1963 "yang meluas hampir ke seluruh Indonesia."

Di Pontianak, suasana Imlek jauh lebih terasa. Sejak subuh 7

Pebruari, jantung kota Pontianak tiba-tiba berhenti berdenyut.

Meskipun hari itu perana non-pribumi tiba-tiba diambil oper oleh

pedagang pribumi, masyarakat agak dengan membeli dari "tauke"

pribumi. Soalnya, mereka main genjot harga. Cabe yang sebelum

Imlek cuma Rp 700, 5 hari sebelum Imlek sudah naik 2 x lipat.

Makanya beberapa toko di tempat ia yang ikut buka di hari kedua

dan ketiga hanya menguakkan pintunya selebar dua jari tangan.

"Tak sampai hati mendengar langganan mengetok pintu

terus-menerus," kata seorang di antaranya. Berarti formilnya,

toko masih tetap tutup guna menghormati datangnya musim semi (di

Tiongkok, tentunya).

Shincia di Semarang terasa paling sepi tahun ini. Pasar malam

Imlek yang sudah tradisi di Gang Baru, hanya dibanjiri

orang-orang tua yang membeli benda sesaji sembahyangan. Tak ada

pertunjukan liang-liong. "Larangannya memang belum dicabut,"

kata I. Soeparjo Kepala Kantor P & K Semarang. Meskipun harus

dicatat, bahwa Juli 1977 pernah berlangsung festival liang-liong

se Jawa di depan kelenteng Gedung Batu-kabarnya dengan izin

langsung dari Jakarta.

Sekolah-sekolah Katolik yang banyak siswa peranakan Cina, tak

ada yang libur. Kata Buntoro, seorang pengusaha Tionghoa yang

punya nama di sana kepada Hamid S. Darminto dari TEMPO: "Tak ada

undangan makan-makan buat saya. Saya pun tak mengundang para

sejawat seperti Shincia tahun-tahun lalu." Sejumlah tokoh

peranakan lainnya yang dihubungi, umumnya menyatakan "scdang

prihatin". Prihatin apa? Suasana ekonomi? Atau politik?

Rata-rata menjawab: "prihatin suasana politik". ,da semacam

was-was menyelubungi mereka.

Apakah semua itu tanda, bahwa usaha pembauran antara "pribumi"

dengan masyarakat keturunan Cina belum seluruhnya berhasil?

Mungkin itu pula sebabnya, sejak sebelum Pemilu 1977 kabarnya

sudah terkandung niat di kalangan pemerintah menghidupkan

kembali gerakan asimilasi, yang agak melempem setelah Orde Baru.

Toh rencana itu -- yang jadi tugas Departemen Dalam Negeri--baru

dapat diwujudkan, setelah Pemilu usai. Bertempat di Hotel Sahid

Jaya, Jakarta, minggu ketiga Juli 1977 Dirjen Sospol Depdagri

mengundang para tokoh keturunan Cina dari 26 propinsi untuk

berdialog dengan tokoh-tokoh pribumi dalam Pekan Komunikasi

Penghayatan Kesatuan Bangsa.

GAYUNG bersambut, kata berù jawab. Di Jakarta, ide asimilasi itu

sudah lama tetap membara dalam para tokoh peranakan Cina

eks-LPKB, ditambah sejumlah cendekiawan pribumi yang tergabung

dalam Badan Pembina Kesatuan Bangsa-DKI. Para tokoh swasta itu

terus mengejar gagasan pemerintah itu, sehingga terbentuklah

Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom-PKB) yang

berlingkup nasional, dengan ketua drs K. Sindhunatha, veteran

LPKB (lihat: Gong Kedua Telah Berbunyi).

Apa yang merisaukan para veteran LPKB ini bukan cuma keengganan

sebagian masyarakat keturunan Cina larut dalam kehidupan

masyarakat pribumi. Tapi juga, seperti dikeluhkan seorang

anggota pengurus Bakom-PKB kepada TEMPO: "diskriminasi masih

berjalan terhadap golongan minoritas ini, walaupun mereka sudah

lama menjadi warganegara Indonesia sekalipun." Di bidang

perbankan misalnya, non-pribumi kabarnya paling top dapat

menjabat posisi Direktur Muda di bank-bank pemerintah.

Akibatnya, banyak yang lari ke bank swasta asing dan nasional.

Di bidang pendidikan, mahasiswa pribumi dikenakan semacam

"jatah", sehingga mereka lari ke perguruan tinggi swasta. Itu

semua mengurangi ide pembauran.

Di bidang ekonomi, khususnya yang menyangkut perkreditan, tak

ada policy yang tegas. Kadang-kadang digunakan istilah ekonomi

kuat versus ekonomi lemah, kadang-kadang "pribumi dan

nonpribumi." Sementara kalangan "nonpribumi," biasanya otomatis

dimasukkan dalam kotak "ekonomi kuat."

Alasan "diskriminasi" itu tentu ada. Posisi ekonomi kaangan

keturunan Cina sudah kuat sejak abad-abad yang lalu (lihat:

halaman 10). Meskipun tak semua keturunan Cina punya kesempatan

itu tapi posisi "pribumi" perlu diperbaiki.

Tentu saja harus dicatat bahwa "diskriminasi" itu bisa berlanjut

terlalu jauh. Pernah dalam sidang perampokan di jalan Kereta

Api, Medan, terjadi perdebatan yang sengit dalam ruang

pengadilan gara-gara sebutan "Cina". Korban perampokan, Paulus

Marjuni Cukrono wartawan koran Analisa di Medan, sampai naik

pitam dan berteriak: "Saya bukan Cina. Saya orang Indonesia.

Saya besar di sini, makan juga di sini."

Protes Paulus timbul, karena sebelumnya hakim bertanya kepada si

perampok: "Kenapa kau rampok dia?" Dijawab oleh siperampok:

"Karena dia Cina."

Di Medan memang prasangka ras terhadap golongan Cina menonjol

sekali.

Mungkin lebih dari keadaan di Jawa atau di Sumatera Barat.

Barangkali karena banyak yang lebih suka berbahasa Tionghoa

daripada bahasa Indonesia. Sampai-sampai banyak orang pribumi

bertanya-tanya: "Kenapa keturunan Tionghoa di Jawa bisa lebih

lugas bergaul dan malah tak tahu berbahasa Tionghoa?"

Kendati demikian, prasangka yang diawetkan melalui kecenderungan

generalisasi itu memang sangat menghambat penyempitan jurang

"pribumi-non-pribumi." Seperti dikemukakan dr KS Gani, rektor

Atma Jaya Jakarta yang punya ibu Nias dan ayah Tionghoa: "Orang

mungkin sudah lupa, bahwa Rudy Hartono atau peloncat indah Lanny

Gumulya adalah keturunan Cina. Tapi kalau ada penyelundup yang

namanya Cina, di bawah sadar pun orang kemudian akan

menggeneralisir persoalan."

Walhasil, tantangan yang dihadapi Bakom PKB begitu kompleks.

Lantas apa sasaran yang paling dekat? Salah satu sasaran itu

menurut drs Lo S.H. Ginting, sekretaris umum badan itu:

"Mendesak Mendagri, yang merupakan pelindung kami, untuk

menghapuskan kewajiban mengisi kolom 'keturunan' dalam formulir

sensus penduduk bulan depan."

Di Jakarta, formulir sensus penduduk yang tadinya sudah

beredar, ada mencantumkan kolom 'WNA/WNI' itu. Namun setelah

Ketua Bidang Kenegaraan & Hukum Bakom PKB, drs Ridwan Saidi

bertemu dengan Gubernur untuk mnanyakan masalah itu, minggu

lalu formulir itu dicabut dari peredaran.

BOKS

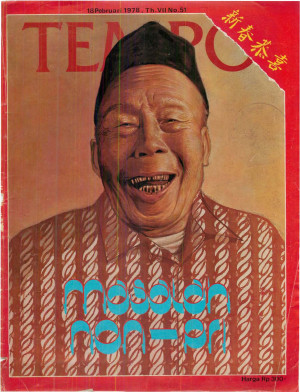

OEI TJOE TAT

Bekas Menteri di Zaman Orde Lama dan tokoh Baperkini umurnya

sudah 15 tahun. Meski lama ditahan di penjara Nirbaya (dia

dibebaskan hampir berbarengan dengan Hariman, setelah melewati

proses peradilan), wajahnya tetap kelihatan tegar dengan

rambutnya yang ubanan. Tapi badannya nampak kurus ketika

dijumpai oleh wartawan TEMPO minggu lalu.

Oei Tjoe Tat lahir di Sala. Isterinya di Salatiga. Ibu-bapaknya

juga kelahiran Sala. Malah "salah seorang nenek moyang saya

puteri bupati Mageiang," kata Tjoe Tat. Itulah sebabnya dia tak

enam merasa sebagai keturunan Cina. antas, kenapa tak ganti

nama?

"Apa sih artinya nama?", tanyanya kembali, meniru Shakespeare.

Baginya, nama itu pemberian orang tua, habis perkara. "Yang

penting jiwa patriotnya," katanya. Waktu diangkat Bung Karno

menjadi Menteri, dia iseng-iseng tanya, apa perlu ganti nama.

Jawab Bung Karno: "Buat apa? Salah satu sebab kamu saya pakai,

justru karena tidak ganti nama."

Pengetahuan Oei Tjoe Tat tentang bahasa Cina terbatas

mengartikan namanya saja. Tjoe itu sendiri, Tapi artinya

mencapai. Jadi "saya disuruh berdikari," katanya. Di Sala, ia

memang besar dalam lingkungan Jawa. Ibunya yang buta huruf itu

tiap malam Jumat kliwon selalu hanya memakai kemben, dengan

rambut terurai. Lalu dengan tungku kecil berisi dupa, keliling

rumah. Kalau Tjoe Tat sakit, ibunya menanggap wayang klitik di

klenteng. "Apa ini bukan gado-gado?" katanya sambil ketawa. Ahli

hukum itu tampaknya gembira sekali mengingat masa kecilnya.

Mungkin memang gado-gado Jawa berbumbu Cina. Sebab pada waktu

orangtuanya masih hidup. pada hari raya Imlek ia sowan kepada

orangtuanya untuk soja. Setelah orangtuanya meninggal ia soja di

depan potret ibubapanya di rumah kakaknya yang jadi dokter.

"Tapi sekarang sudah tidak lagi. Hari Raya saya sekarang, ya

Tahun Baru 1 Januari," katanya.

Kawan anak-anaknya sendiri 90% pribumi. "Padahal saya tak pernah

menyuruh mereka berbuat itu. Saya tak pernah peduli siapa kawan

mereka," tuturnya. Tapi omong-omong, kenapa dulu masuk Baperki?

Karena menurut keyakinan Tjoe Tat, "dengan Baperki itu

pengindonesiaan orang Cina akan berhasil." Paling tidak, dia

benar-benar merasakan itu pada tahun 1963.

NAKIM

"Owe sih pengin ngikut Shincia, tapi kalo nggak punya duit yah

mau ape?" Itu komentar Nakim, 32 tahun, yang dulunya bernama Oei

Tek Lim. Lahir Dari keluarga petani Tionghoa miskin di daerah

Bekasi, umur 12 tahun sudah bekerja sebagai kernet kopelet milik

salah seorang tetangganya. Ketika berumur 18 tahun, bekerja jadi

centeng (penjaga malam) pada anemer Asnawi, di mana dia juga

menumpang tinggal. "Rupanya Pak Asnawi ngeliat owe kerja bener,

dikawinin ame anaknye yang bernama Enin," kata Nakim yang belum

pernah merasakan pendidikan resmi, dengan logat Betawinya yang

tebal.

Menikah secara Islam, sekarang Enin yang baru 27 tahun itu

telah punya lima anak. Yang terbesar 12 tahun. Kenapa tidak ikut

KB? Sahut Nakim: "Bini owe takut. Kata orang kalo nggak cocok

nanti sakit. Kalo sakit kan repot biaya lagi buat dokter."

lumahnya berukuran 2 x 2 meter, disewa Rp 200 per bulan.

Terbuat dari papan dan dibagi dua tingkat, bagian baah

dijadikan dapur merangkap ruang tamu yang hanya bensi dua kurs

panjang dari papan. Di bagian atas, suami isteri itu tidur

dengan kelima anaknya. Letaknya di daerah Gunung Sahari XI.

Tek Lim yang sekarang kerjanya jadi tukang cat, dulu pernah

menarik becak. Kalau lagi ada kerja, sehari bisa dapat seribu

perak. "Tapi kalau kayak sekarang, ya nganggur," kata Tek Lim.

Menjelang Imlek, dia ketiban durian runtuh. Seorang dermawan

yang baik hati meminjamkan uang Rp 10 ribu untuk modal dagang

ayam goreng dan nasi uduk. "Malamnya nggak bisa tidur mikirin

utang sebesar itu, gimana gantinya," kata Oei Tek Lim alias

Nakim. Soalnya, setelah dibelikan kompor, petromaks dan beberapa

peralatan lainnya, modalnya habis sehingga niat tersebut batal

di tengah jalan.

MULIA TAN

Di kampungnya di Desa Gerendang Karawaci, Tangerang, dia dikenal

dengan julukan "encek letnan." Dan memang, Mulia Tan alias

Yohannes Fransiscus Tan Bun Tjao, 52 tahun seorang pumawirawan

Kesatuan Angkutan Kodam VI/Siliwangi dengan pangkat terakhir

Pembantu Letnan Satu (Peltu). Nrp: 248082.

Dengan uang pensiun Rp 26 ribu sebulan dia menghidupi seorang

isteri dengan 7 anaknya. Orangtua kakeknya berasal dari propinsi

Hok-kian, Tiongkok Selatan, tetapi Tan lebih merasa Indonesia

sebagai tanah airnya sendiri. "Habis, kita kan dilahirkan

anak-beranak di sini," katanya. Kendati demikian, sebagai

Tionghoa Peranakan dia masih memakai tatacara Cina seperti

memuja abu leluhur. Ikut perayaan Shincia, Ceng Beng, Tang Ce.

Tan pernah mendapat Satya Lencana Penegak Kemerdekaan tahun

1967. Tentang ganti nama, dia berpendapat: "Biar bagaimana kita

disebut Cina juga. Mana bisa kita ganti kulit mata-mata sipit?

Tapi bagi owe, soal ganti nama sih boleh aja. Yang penting hati

orang yang bersangkutan." Dia juga sangat setuju pernikahan

campuran. Asal suka sama suka. Tinggal di rumah beratap rumbia

berlantai tanah dan berdinding bilik bambu, untuk menambah

penghasilannya seminggu 2 x dia mengajar reparasi mobil di

Tangerang.

ABDUL KARIM

Ketua PITI (Pembina Iman Tauhid Islam d/h Persatuan Islam

Tionghoa Indonesia) ini, terlahir sebagai Oei Tjeng Hien.

Asalnya dari Sumatera Barat, di mana dia lama berdakwah sebagai

tokoh Muhammadiah. Menurut dia, "Islam dapat mempercepat proses

asimilasi." Tapi repotnya, orang Tionghoa memandang Islam

sebagai milik suatu bangsa dengan kebudayaan dan peradaban yang

dipantulkannya. Sehingga pekerjaan mengislamkan orang Tionghoa

tak gampang.

Di zaman Jepang, dia pernah berhasil mendamaikan golongan

pribumi dengan golongan keturunan Cina di Padang. Soalnya,

dulunya Cina dimanjakan oleh Belanda di sana. Sehingga ada rasa

kurang senang terhadap orang Cina. Datang Jepang, orang Cina

digencet oleh musuhnya yang sama-sama kulit kuning. Nah,

memasuki periode perebutan kemerdekaan, timbul bentrokan antara

pribumi dan non-pribumi di sana. Toko-toko Cina dibakar dan

dirampok. Untung Abdul Karim sendiri keturunan Cina, tapi tokoh

Muhammadiah. Sehingga kedua golongan masyarakat yang sedang

berseteru itu sama-sama punya rasa hormat terhadapnya.

Menyinggung soal pengusaha Cina yang mendapat fasilitas

berlebihan, dia menganggapnya lebih "soal kepribadian, soal

watak seseorang." Pengusaha yang berdagang secara tak wajar itu,

"jangankan Cina, yang non-Cina pun ada." Yang penting menurut

dia, "kita harus sama-sama memperkecil jurang antara pri dan

non-pri, agar tak membuat si pribumi tersinggung karena si

non-pri mendapat uang secara tak wajar." Dia juga menyebutkan,

bahwa ada Rp 60 juta dana yang terkumpul dari tokoh-tokoh

semacam Liem Sioe Liong, Njoo Han Siang dan beberapa tokoh Cina

lainnya, untuk membantu pribumi yang lemah.

Dari tiga anaknya yang sudah kawin, dua di antaranya kawin

dengan pribumi. Abdul Karim sendiri masuk ke Jakarta tahun 1952.

Seperti juga dalam perubahan kepanjangan organisasi yang

dipimpinnya, Abdul Karim memang lebih menyukai nama Indonesia

daripada nama Cina, karena "identitas nasionalnya menjadi

jelas." Dia sendiri menyebut dirinya, "orang Indonesia yang

beragama Islam."

TJIAM DJOE KIAM

Tahun 1960, Tjiam Djoe Kiam adaah orang pertama yang mendapat

surat kewarganegaraan Indonesia. Waktu itu, dia nyaris

dilangkahi oleh Oyong P.K., wartawan yang sekarang jadi pe

mimpin umum Kompas. Oyong P.K., minta kepada hakim agar ia

diberi nomer 1. Tapi karena yang paling lengkap keterangannya

adalah Tjiam, maka Tjiam-lah yang diberi nomer 1. Sedang Oyong

mendapat nomer 3.

Pengacara terkenal ini, agaknya anti ganti-nama. "Mengapa harus

ganti nama? Toh itu hanya anjuran," katanya. Ganti nama, tak

menjamin seorang keturunan menjadi warganera yang baik. Malah

"banyak orang ganti nama cuma untuk melakukan kejahatan," kata

Tjiam. Berdasarkan pengalamannya di pengadilan, ia sering

melihat orang yang ganti nama hanya untuk melakukan kejahatan.

Termasuk Robby Cahyadi yang pernah dibela Tjiam.

Tjiam merasa masih ada diskriminasi tentang penyebutan "WNI".

"Mengapa WNI keturunan Indonesia, Belanda atau asing lainnya

tidak disebut? WNI selalu berarti keturunan Cina," ujarnya

dengan jengkel. Dia juga punya seorang kemanakan yang gagal

masuk UI. Padahal anak itu bintang pelajar dari Semarang.

Kerikilnya hanyalah karena waktu itu (1960), setiap calon

mahasiswa harus membawa kartu kewarganegaraannya yang

menyebutkan nama Cina dan Indonesia. Dan si kemanakan itu

rupanya tak lagi punya dua nama. Untunglah bernilai-nilai

ujian akhir SMA-nya yang begitu menyolok, tanpa ditest

kenalkan Tjiam itu berhasil masuk ITB. Bhkan dalam setahun

langsung menjadi sekretaris profesor atom.

Saya sih sudah tujuh turunan di Indonesia. Nggak tahu apa ada

famili di RRT " tutur Tjiam. Leluhur Tjiam datang ke Indonesia,

tutur Tjiam. Leluhur Tjiam datang ke Indonesia, mendarat

di Lasem, Jawa Tengah. Langsung saja kawin dengan wanita

Indonesia, karena di tahun 1700-an itu orang Cina yang datang ke

Indonesia umumnya tak membawa isteri.

SURYANATADIREJA

"Kenapa asimilasi baru digembargemborican sekarang? Sejak nenek

moyang saya, asimilasi sudah dijalankan. Dan bukan hanya

terbatas pada perkawinan antara keturunan Tionghoa dengan

ibumi." Yang bilang begini, orangnya sudah 74 tahun. Tampak

awet muda berkat kemahirannya berolahraga kuntao,

Suryanatadiredja (d/h Kho Sin Swan) adalah bekas "Lurah Cina"

(Chineesche Wijkmeester) di Cirebon, antara 1948-1951. Sekarang

dia sesepuh agama Kong Hu Cu di sana.

Menurut Surya, asimilasi sudah dan masih tetap harus dijalankan

di segala bidang. Suatu contoh, penduduk pribumi kini mengenal

upacara tiga hari, tujuh malam, 40 hari dan seterusnya tatkala

memperingati arwah yang baru meninggal. Konon itu asalnya dari

tradisi Cina. Lalu. "anda kan kenal mi bakso, tahu, dan

lain-lain Inasakan Tionghoa apa itu bukan asimilasi?" tanyanya

kepada Aris Amiris dari TEMPO.

Meski demikian Surya juga kurang menyenangi oknum-oknum pribumi

yang menutup masuknya keturunan Cina dalam lingkungan mereka.

Juga masih banyak keturunan Cina di negeri ini yang menganggap

dirinya "superior", lebih tinggi dari pribumi. Menyangkut yang

ganti narna, Surya mengecam keenganan menghilangkan nama she

(marga). Seperti she Tan diteruskan menjadi Tanuwijaya. "Ini

nggak benar," ujar Surya.

Suryanatadireja sudah keturunan kelima sejak nenek moyangnya 300

tahun lalu menetap di Cirebon. "Saya bukan orang Cina tapi

bangsa Indonesia asli. Nama Suryanatadireja adalah pemberian

Raden Partasudjana tahun 1951, sebelum ada anjuran pemerintah

untuk ganti nama," katanya.

NYOO HAN SIANG

Lahir dari ibu-bapak berdarah Cina asli di Yogya, 48 tahun

silam, Nyoo Han Siang mendapatkan pendidikan dasar di sekolah

Cina di Yogya pula. Tahun 1946, melanjutkan pelajaran di Amoy,

Cina Selatan. Tapi hanya tiga tahun berada di daratan Tiongkok,

Nyoo terpaksa angkat kaki karena Komunis merebut kekuasaan di

negeri itu (1949). Hampir setahun mampir di Hongkong tahun 1950

dia kembali ke Indonesia.

Karenakesulitan bahasa dan macam macam, Nyoo cuma dapat

melanjutkan pelajaran di Akademi Wartawan pimpinan Parada

Harahap. Setanun belajar jurnalistik, dia kemudian bekerja

sebagai wartawan foto pada majalah Sunday Couner. Hanya dua

tahun menjadi wartawan, dia kemudian pindah lagi bekerja di

perusahaan perkapalan. Tak betah, ia kembali ke Semarang

"menunggui" perusahaan kakaknya. Setelah itu ia mulai mapan

sebagai pedagang hasil bumi, ternak. Bisnis bank mulai

dimasukinya tahun 1968 setelan hijrah ke Jakarta, yakni dengan

mengambil oper Bank Umum Nasional yang dulunya dipegang

orang-orang PNI.

Tapi Bunas yang dipimpinnya, tampaknya kalah bersaing dengan

bank Tenglang (keturunan Cina) seperti Panin Bank serta bank

asing dan bank pemerintah.

Setiap Imlek, Nyoo selalu pulang berkumpul dengan keluarganya di

Semarang. Meskipun menolak ganti nama, dia sangat setuju

pembauran. Di Semarang, dia mempelopori pengalihan bekas sekolah

Cina yang diduduki tentara menjadi sekolah umum di mana siswa

pri dan non-pri dapat belajar bersama. Namun dalam soal

pembauran itu, Nyoo masih menyayangkan ketidaktegasan

pemerintah. "Kita sudah pegang paspor Indonesia, tapi segala

macam dipersoalkan," katanya.

Banyak anak yang sejak lahir sudah tak punya nama Cina, tapi di

sekolah masih juga ditanyai nama aslinya sebelum ganti nama.

"Kan repot?" tanya Nyoo. Anak-anak yang tadinya tak sadar lagi

bahwa ia keturunan Cina, jadi bertanya-tanya kepada orangtuanya.

"Dalam posisi terdesak seperti itu, anakanak itu akhirnya ingin

tahu banyak mengenai orang Cina. Orangtuanya terpaksa

mengajarkannya," tutur Nyoo.

Nyoo juga membenarkan kesan umum, bahwa pengusaha Cina di sini

selalu dekat dengan yang berkuasa. "Tapi harus dilihat

sejarahnya," kata dia. Orang Cina yang datang ke mari kebanyakan

berasal dari suku Hok-kian dan Kanton. Mereka lari dari

negerinya karena mau dipaksa jadi tentara oleh para warlord.

Mereka lari meninggalkan orangtua mereka di sana. Saking

rindunya pada orangtua, di sini mereka selalu mencari orangtua

angkat. "Dan pemerintah mereka anggap sebagai semacam orangtua

angkat yang bisa memberikan perlindungan pada mereka," begitu

argumentasi Nyoo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini