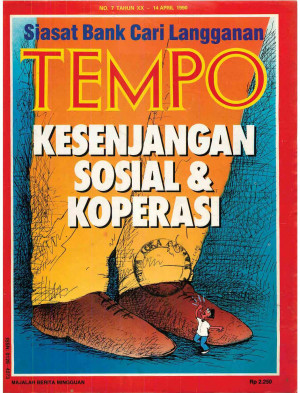

GAUNG "Peristiwa Tapos" tampaknya semakin nyaring saja. Bola yang digulirkan Pak Harto dalam pertemuannya dengan 31 pengusaha kakap di peternakannya di Tapos, 4 Maret silam, yang mengimbau agar para pengusaha itu menjual sahamnya ke koperasi, makin kencang menggelinding. Mula-mula, jalannya memang pelan, bahkan agak lamban. Para bos klongomerat, yang sempat bingung menghadapi imbauan itu, semula terkesan mengulur waktu. Tampaknya, ide menjual satu persen saham mereka pun pada saat awal-awal itu terasa "berat". Sebagian pengusaha berdalih, masalah teknis menghambat mereka untuk cepat-cepat melaksanakan imbauan itu. Ini membuat sebagian pejabat -- juga masyarakat -- bertanya-tanya. Mengapa para bos konglomerat itu tampak ragu-ragu? Suara-suara masyarakat itu terbukti ampuh. Lebih lagi setelah muncul ide dari Ketua Umum NU Abdurrahman Wahid, yang mengusulkan untuk mengadakan dialog nasional mengenai kesenjangan sosial. Deru suara itu rupanya menyadarkan para pengusaha tersebut bahwa masalah ini sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. Keraguan -- bahkan adanya kesan keraguan -- dari pihak mereka untuk menjawab imbauan itu bisa diartikan salah oleh masyarakat. Isu ini, seperti kata Harry Tjan Silalahi, Wakil Ketua Badan Koordinasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB), memang "isu politik" yang harus dijawab secara politik pula. Maka, bagai berlomba, para pengusaha itu beramai-ramai menyatakan kesediannya. Lewat sebuah acara khusus, Kamis pekan lalu, di aula Departemen Perindustrian, Jakarta, di hadapan ratusan hadirin anggota Kadin, pejabat pemerintah, dan pers, para pengusaha kakap itu mengumumkan rencana mereka menjual sahamnya kepada koperasi senilai Rp 167,181 milyar. Adapun sebagai pembayaran, para konglomerat itu menyediakan pinjaman tak berbunga yang dikembalikan koperasi melalui sebagian dividen yang diterimanya. "Batas waktu pengembalian tak terbatas," kata Sofyan Wanandi, bos kelompok Pakarti dan Gemala, yang mewakili para pengusaha kakap anggota Yayasan Prasetiya Mulya itu. Ini berarti ke-33 perusahaan yang menjual sahamnya tersebut mengikuti jejak PT Tehnus, yang menjual 10% sahamnya senilai Rp 383 juta kepada koperasi setempat, bulan lalu. Dan ini agaknya memang jalan yang benar. Maklum, pengelola perkebunan teh ini 80% sahamnya dimiliki oleh Yayasan Dharmais, Dakap, dan Supersemar. Sedangkan sisanya dimiliki oleh Bob Hasan bersama Sigit Soeharto. Apalagi peresmian penjualan saham yang dihadiri oleh Kepala Negara ini tampaknya memang sengaja dijadikan contoh. Sebab, kelihatannya para pengusaha kakap yang diundang Presiden ke Tapos, 4 Maret lalu, belum mampu menangkap jelas bagaimana caranya melaksanakan imbauan Kepala Negara dalam menjual saham mereka ke koperasi. William Soeryadjaya, misalnya, sempat tersandung. Presiden Komisaris PT Astra International ini semula mengumumkan niatnya menghibahkan saham pribadinya senilai (harga perdana) Rp 37,5 milyar kepada koperasi karyawan perusahaannya dan koperasi yang ditunjuk pemerintah. Siapa nyana, tawaran yang menurut seorang dokter dalam suratnya ke Kompas "dapat dipakai untuk biaya kesehatan 100 ribu orang sebulan selama waktu tak terbatas" itu ternyata dianggap kurang tepat. "Bukannya nggak diterima hibah saham dari Astra. Tapi, seperti yang dikatakan oleh Pak Moerdiono, alangkah baiknya pemberian saham kepada koperasi itu bukan berdasarkan belas kasihan, tapi karena adanya unsur kemitraan. Sebab, kalau berdasarkan belas kasihan, itu tidak mendidik koperasi namanya," kata Menteri Koperasi Bustanil Arifin. Alhasil, dalam pertemuan di Departemen Perindustrian yang dilaksanakan oleh Kadin itu, para pengusaha tak mau tersandung lagi. Mereka mulai menangkap maksud Pak Harto, yang tak hanya meminta bantuan modal, melainkan juga bantuan keahlian berusaha mereka bagi koperasi. "Pengusaha-pengusaha nasional yang hadir di Tapos itu benar-benar ingin dan akan melaksanakan imbauan untuk menjual saham kepada koperasi. Dan lebih jauh lagi, kami akan membina koperasi-koperasi itu," kata Sofyan Wanandi. "Kami akan menjadikan mereka sebagai mitra. Bisa jadi subkontraktor atau yang lain," tambahnya. Sebagai mitra tentu berarti mempunyai kedudukan yang berimbang. Dan ini memang yang, kelihatannya, diangankan oleh Kepala Negara. Sebab, seperti dikatakannya dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (SPUDTS), "Kita ingin membangun ekonomi nasional berdasarkan pasal 33 UUD 45." Dan itu berarti sistem perekonomian yang berdasarkan atas tiga sokoguru: pemerintah, swasta dan koperasi. Hanya saja, kecenderungan saat ini adalah menurunnya peran pemerintah yang mulai digantikan swasta. Bahkan, sepert dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Saleh Affif, "Dalam Pelita V peran swasta akan lebih besar dari pemerintah, yaitu 55%." Dan kecenderungan ini tampaknya akan terus berlangsung. Menurut Harry Tjan Silalahi, "Saya melihat pemerintah telah mengambil keputusan bahwa peranan non-pemerintah harus lebih besar dalam pelita-pelita berikutnya. Non-pemerintah itu dua: swasta dan koperasi." Namun, saat ini koperasi ternyata masih lemah, sementara swasta relatif sudah besar. Padahal, dalam menghadapi globalisasi ekonomi, tak ada pilihan lain kecuali mengambil kebijaksanaan open marker. Maka, menurut Harry Tjan, "Untuk menunjang peran swasta yang lebih besar, dibikinlah deregulasi dan debirokratisasi". Celakanya, dalam situasi seperti ini kelompok yang mempunyai persiapan relatif lebih baik adalah kelompok non-pribumi keturunan Cina. Oleh karena itu, mereka lebih lancar berkiprah dan memanfaatkan momentum ini. Ini terbukti jika kita melihat perusahaan yang go public sebagian besar berasal dari mereka. Bahkan seorang konsultan menyebutkan 80% dari perusahaan yang go public ini milik pengusaha keturunan Cina. Padahal, kekayaan perusahaan yang go public ini luar biasa besarnya. Menurut Probosutedjo, dana masyarakat yang dinikmati oleh 106 perusahaan yang telah go public mencapai jumlah Rp 7,126 trilyun, alias seperlima APBN tahun ini. "Jadi, perusahaan besar itu semakin membubung lagi, sementara yang kecil tidak naik. Maka, timbullah kecemburuan," kata Probosutedjo. Kecemburuan itu, kata Probosutedjo, muncul dari berbagai pihak. "Koperasi dan pengusaha kecil cemburu kepada pengusaha besar. Pegawai negeri, ABRI, dan petani juga cemburu," katanya. Alhasil, agar kecemburuan ini tak berkembang menjadi gejolak sosial, para pengusaha besar dianjurkannya untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasinya. Dan menurut Kepala Negara, cara mengatasinya adalah dengan menyertakan masyarakat, melalui koperasi, turut menikmati kemajuan perusahan-perusahaan besar itu. Yakni dengan memiliki sebagian saham perusahaan. Jadi, sebenarnya ada dua sebab mengapa Pak Harto mengimbau para konglomerat agar menjual sahamnya kepada koperasi. Yaitu mengatasi persoalan kecemburuan sosial sekaligus melaksanakan pasal 33 UUD 45, yang menyebutkan pemerintah, swasta, serta koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia itu. Sebenarnya ide ini sudah pernah dilontarkan Pak Harto 15 tahun lalu. "Tahun 1975, ketika Dies Natalis UI, Pak Harto sudah pidato. Juga diulang di Gadjah Mada sekitar tahun 1976-1978. Beliau menanyakan bagaimana demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila itu," kata seorang pejabat. Hanya saja, ketika itu Presiden menyadari bahwa mengembangkan gerakan koperasi bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, diambil langkah memanfaatkan dahulu potensi yang ada pada swasta sebelum koperasi mengambil peranannya. Ketika itu, sekitar 15 tahun yang lalu, Presiden sempat berpidato, "Kita sadar memberi kesempatan kepada mereka untuk tumbuh. Suatu saat nanti bisa kita ambil. Mereka bisa tumbuh kan karena negara." Sementara itu, pemerintah mencoba membangun koperasi. Semula pengorganisasiannya lewat Departemen Perdagangan, lalu oleh seorang menteri muda, lalu kini ada Menteri Koperasi dengan departemen sendiri. Dan ini memang bukan upaya mudah. "Tidak mudah mengusahakan KUD itu, sampai-sampai pegawai-pegawai negeri kita tunjuk untuk menjadi pengurus koperasi itu. Itu disebabkan karena rakyat memang belum mampu melaksanakannya," tulis Pak Harto dalam otobiografinya. Presiden menyadari bahwa bantuan pemerintah ini tidak dimaksudkan untuk selamanya. "Lambat-laun para petani itu sendiri diajak ikut serta mengurus koperasi itu. Koperasi harus tumbul dari bawah," kata Presiden. Pak Harto menyadari bahwa citra koperasi ini tidaklah terlalu bersinar. Namun, diingatkannya bahwa, "Cita-cita memang tidak bisa dicapai sekaligus." Sementara koperasi tersendat-sendat, swasta tumbuh cepat menjadi konglomerat. Dan ramainya promosi perusahaan yang go public tiba-tiba membuka mata masyarakat bahwa pemilik perusahaan yang beraset bermilyar-milyar ini ternyata "itu-itu juga". Selain akibat promosi, tulisan tentang sukses para pengusaha besar ini ternyata dianggap resep jitu untuk menaikkan tiras media massa. Alhasil, tulisan tentang profil perusahaan atau pengusaha sukses pun bermunculan bagai jamur di musim hujan. Majalah bisnis Warta Ekonomi, misalnya, mengaku mangalami kenaikan tiras 40% ketika menurunkan berita utama tentang "25 orang terkaya di ASEAN". "Kelihatannya isu tentang suatu kekayaan menarik pembaca, siapa pun orangnya," kata Syahrir Wahab, redaktur pelaksana majalah ini. Dan yang tertarik kelihatannya bukan hanya pembaca dewasa. Ketika menurunkan dua seri laporan utama tentang "Remaja Terkaya", majalah Hai ternyata laku keras. Majalah remaja ini sempat dicetak 7.000 eksemplar lebih banyak dari biasanya, "karena permintaan agen," kata Irwan Iskandar, sang redaktur pelaksana. Tak jelas benar apakah Hai mendapatkan ide ini berdasarkan sukses film Catatan Si Boy. Yang jelas, berbagai liputan terhadap pengusaha dan perusahaan besar ini kelihatannya memberi sumbangan terhadap munculnya persepsi melebarnya kesenjangan sosial di masyarakat. Apalagi konsumsi barang mewah tampaknya memang terus menaik saja. Sedan mewah BMW, misalnya, ternyata semakin banyak berseliweran di jalan. Tahun lalu tercatat 1.713 sedan buatan Jerman Barat ini yang terjual, alias 60,7% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Indikasi lain: Jumlah kartu kredit (credit card) yang beredar saat ini diperkirakan 150 ribu buah alias meningkat 100% dalam satu setengah tahun. Dan menurut Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), jumlah ini diperkirakan akan berlipat dua tahun depan. Dan berdasarkan data yang ada, ternyata 30% dari kartu kredit itu dari jenis Goldcard, yang mensyaratkan pemiliknya berpendapatan minimum Rp 30 juta setahun. Terbukti tagihan pemakaian kartu ini berkisar antara dua juta dan empat juta rupiah sebulannya. Sementara itu, menurut perkiraan Center for Policy Studies (CPS), yang diketuai oleh Profesor Sumitro, tahun ini diperkirakan terdapat 39 juta tenaga penganggur terselubung alias separuh dari angkatan kerja yang ada. Maka, semakin klop-lah kesan melebarnya kesenjangan sosial ini. Dan hal ini diakui oleh Kepala Negara. "Dewasa ini, kesenjangan sosial antara satu golongan dan golongan lainnya dalam masyarakat kita masih memprihatinkan," kata Presiden Soeharto, ketika meresmikan 146 Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan (Kopinkra) di 16 provinsi seluruh Indonesia bulan lalu. Bahkan, ketika berbicara mengenai ancaman masa depan, dalam acara dengar pendapat di depan komisi I DPR Januari lalu, Menhankam L.B. Moerdani mengatakan, "Dari aspek Hankam yang perlu adalah memperkecil kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga kebijaksanaan fiskal pun diupayakan untuk sejauh mungkin menutup kesenjangan itu." Kebijaksanaan fiskal itu, menurut seorang pejabat tinggi, "Salah satunya adalah UU pajak baru yang sesungguhnya adalah tax reform di Indonesia. Kami sengaja men-discourage soal holding company. Biar saja dibilang kena pajak ganda, karena holding ini dianggap berbahaya. Bahkan, ketika menetapkan tarif 35%, sebagian dari kami berpendapat bahwa itu kurang tinggi." Selain itu, juga dengan pajak lain seperti PBB, "Orang boleh saja punya rumah mewah dan besar, tapi ya dipajaki. Di samping tanah, bahan bangunannya dilihat, ini kelas berapa. Semua itu ada maksudnya," kata pejabat yang sama. Namun, kelihatannya, kebijakan fiskal saja dianggap tidak cukup. Menteri Dalam Negeri Rudini sempat mengimbau masyarakat agar tidak membuat rumah terlalu mewah, yang disebutnya dengan istilah "Gedung Putih". Mayjen. Syamsudin, Wakil Ketua F-ABRI Bidang Polkam, sependapat dengan Menhankam. "Kita bisa lihat kerawanan sosial yang ada, dari keresahan-keresahan yang bermunculan di kalangan masyarakat belakangan ini. Banyaknya pengaduan -pengaduan, adanya aksi-aksi ketidakpuasan, dan sebagainya." Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Edi Sudradjat pun memperkirakan masalah keamanan yang paling mungkin terjadi adalah gejolak sosial yang timbul sebagai akibat meningkatnya ketegangan sosial yang berasal dari kerawanan sosial di bidang Sara. Oleh karena itu, prioritas pembangunan TNI-AD diarahkan untuk mewujudkan kemampuan intelijen dan teritorial agar mampu mendeteksi kemungkinan gejolak sosial secara dini. Selain itu, Jenderal Edi juga sedang sibuk menata kemampuan menangkal dan menindak bila gejolak sosial itu telah berkembang menjadi kerusuhan masal maupun terorisme. Antara lain dengan menyiapkan 442 SSK (Satuan Setingkat Kompi) pasukan sebelum Oktober 1992. Tapi, benarkah persepsi bahwa kesenjangan sosial semakin melebar? Hasil studi Bank Dunia menyimpulkan bahwa kesenjangan sosial di pedesaan menyempit, namun di perkotaan cenderung melebar. Dan melebarnya kesenjangan ini bukan karena si miskin semakin papa, melainkan karena kemajuan si kaya jauh lebih cepat. Dr. Anne Booth -- pakar ekonomi dari Australian National University yang meneliti kemiskinan di Indonesia sejak 1972 -- sependapat dengan kesimpulan studi Bank Dunia itu. "Tapi harus diingat pula bahwa kesenjangan antara desa dan kota juga melebar," katanya kepada Dewi Anggraini dari TEMPO. Adapun Profesor Sumitro, dalam makalah yang disampaikannya di depan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Bukittinggi, Sumatera Barat, awal Juli tahun lalu menyatakan, "Orang-orang Indonesia yang masih hidup di bawah kemiskinan sudah jauh berkurang dihitung dari jumlah maupun persentase." Pada 1976, menurut Sumitro, rakyat miskin ada 54 juta atau sekitar 40% dari 135 juta penduduk Indonesia. Sebelas tahun kemudian, 1987, kaum papa sudah turun tinggal 30 juta atau 17% dari penduduk RI yang ketika itu berjumlah 172 juta. Sumber angka ini, menurut Soemitro, berasal dari BPS yang kemudian diolah oleh Center for Policy Study (CPS) yang diketuainya. Sumitro lalu menyindir kebanyakan pengamat sosial dan ekonomi yang beranggapan bahwa pembangunan di republik ini hanya membuat yang kaya makin berjaya dan si miskin semakin papa. Menurut dia, 40% penduduk berpendapatan terendah pada 1980 beroleh 19,6% dari pendapatan nasional, yang pada 1987 menjadi hampir 30%. Sedangkan Pendapatan Nasional (Gross Domestic Income) yang dinikmati 20% penduduk lapisan teratas, dalam periode yang sama, turun dari 43% menjadi 41%. "Boleh saja para pakar sosial maupun pakar ekonomi mengatakan bahwa pembangunan kurang menyentuh golongan miskin. Hanya saja, sebelum mengeluarkan pendapat, lakukanlah riset yang ditunjang kenyataan," kata Ketua Umum ISEI periode 1955-1957 itu. Hanya saja, melakukan riset ini bukanlah perkara gampang. Tapi, kalau melihat data pajak, ternyata dari 180-an juta penduduk Indonesia, hanya terdaftar 783.422 wajib pajak perseorangan. Dan, berdasarkan data dari 250 ribu pembayar pajak perseorangan yang sudah dikomputerkan, diketahui bahwa yang berpenghasilan di atas Rp 1 milyar per tahun sebanyak 1.612 orang. Adapun yang berpenghasilan antara Rp 100 juta dan Rp 1 milyar tercatat 7.950 wajib pajak, dan yang berpenghasilan Rp 30 - 100 juta tercatat 88.073 orang. Yang pasti, "Kurva lorent berlaku di Indonesia," kata seorang pejabat pajak. Ini berarti 10% dari wajib pajak membayar 90% dari keseluruhan hasil pajak. Belum jelas benar apakah kecilnya jumlah wajib pajak perseorangan ini karena memang hanya sedikit jumlah penduduk Indonesia yang dianggap mampu, ataukah karena jangkauan pajak yang masih lemah. Yang pasti, di negara maju seperti Amerika Serikat pun ternyata banyak konglomerat yang lolos dari jangkauan pajak. Menurut survei yang dilakukan Citizen for Tax Justice (CTJ) -- sebuah kelompok pengamat pajak swasta -- tahun lalu mereka berhasil menemukan 16 perusahaan yang tak membayar pajak penghasilan. Padahal, keuntungan total semua perusahaan ini mencapai 10 milyar dolar alias separuh APBN Indonesia. Lolosnya mereka dari jaringan pajak ini terjadi karena kelihaian memanfaatkan celah-celah hukum yang ada yang dalam tahun 1986 ditutup -- dengan berlakunya UU yang baru. Karena itu, tampaknya, cukup wajar kalau negara berkembang berupaya melihat alternatif lain di luar pajak untuk menutup kesenjangan sosial masyarakatnya. Bahkan, negara maju seperti Jerman pun, kini sedang mempertimbangkan pengalihan saham perusahaan kepada masyarakat untuk menutup kesenjangan sosial antara penduduk Jerman Timur dan Jerman Barat yang sedang dalam proses menyatu. Ide yang sedang dibicarakan di parlemen Jerman itu adalah tentang kemungkinan menyatukan sekitar 2.500 perusahaan Jerman Timur, lalu membagikan 49% sahamnya secara cuma-cuma kepada rakyat Jerman Timur. Di Indonesia, Presiden Soeharto mencoba kiat lain. Sebab, menurut Presiden "Dalam melaksanakan Pasal 33 UUD 45 jangan kita merasa minder, merasa rendah diri karena tidak cocok atau tidak sesuai dengan di negara-negara lain. Memang kita tidak akan meniru negara lain." Ancaman keresahan akibat kecemburuan sosial memang patut diwaspadai. Lebih lagi yang bersifat Sara (suku, ras, dan agama), yang dalam skala kecil telah beberapa kali muncul. Sebelum api berkobar, benih-benih percikannya memang harus ditiadakan lebih dulu. Bambang Harymurti, Yopie Hidayat, Rustam F. Mandayun, Herry Mohammad

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini