Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ahmad Sahidah*

Merujuk pada James T. Collins, Bahasa Melayu Bahasa Dunia (2011), bahasa Indonesia dan Malaysia mengandaikan daerah asal-muasal yang sama, Kalimantan Barat. Sebagai bahasa turunan Austronesia Purba dua juta tahun lalu, bahasa Melayu menyebar ke arah barat menyeberangi Laut Cina Selatan melalui Pulau Tambelan dan Riau ke Sumatera, kemudian ke Semenanjung Malaysia. Namun pengalaman sejarah dan politik yang berbeda telah membelah keduanya pada pengucapan dan penulisan yang tak sama. Malah secara semantik kata yang sama pun mempunyai makna yang berbeda. Di sini, saya menyoroti bahasa yang bernuansa makna agama, yang uniknya juga tak melulu berasal dari bahasa Arab.

Apa yang ada di benak kita dengan kata ”pendeta”? Serta-merta pemimpin keagamaan Kristen lebih mengemuka, meskipun Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyebutkan orang yang pandai. Padahal kata ini disematkan pada Zainul Abidin Ahmad atau lebih dikenal dengan Za'ba karena kepiawaiannya dalam bidang bahasa. Sedangkan warga jiran lebih memilih kata ”paderi” untuk pendeta. Lagi-lagi kata ”paderi” yang disematkan pada tokoh agama Kristen justru digunakan sebagai padanan kata ”ulama” oleh orang Minangkabau, sebagaimana kita kenal dalam sejarah Perang Padri yang berlangsung pada 1803-1838.

Bagaimanapun, tugas agamawan adalah menyampaikan pesan tentang kebenaran pesan Tuhan, dan berkat peran ini mereka dikenal sebagai mubalig atau misionaris. Di dalam bahasa Indonesia, kita membedakan keduanya: yang pertama Islam dan yang kedua Kristen. Namun, kalau Anda berkunjung ke Kuala Lumpur, keduanya digunakan secara sinonim. Di sana, warganya menyebut misionaris Kristen dengan mubalig. Karena itu, kita bisa membandingkan arti kata keduanya dalam kamus masing-masing. Dalam Kamus Dewan (Edisi Ketiga, halaman 901), lema tersebut diartikan dengan pengembang ajaran agama (Islam dan lain-lain). Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat, halaman 932) membatasi kata ini pada Islam saja. Menarik, bukan?

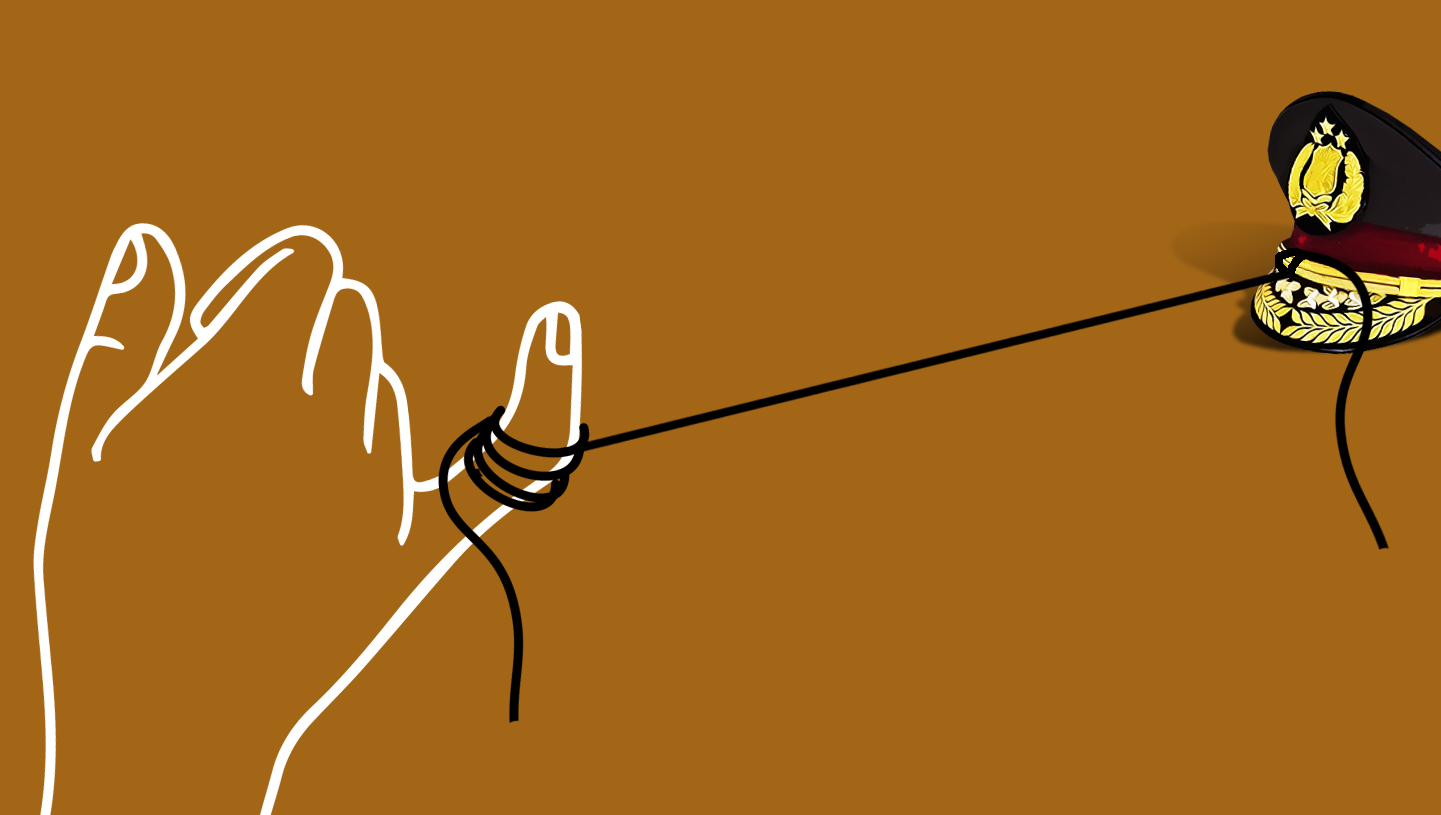

Mengingat sebuah kata tidak hanya terkait dengan perkamusan, tapi juga dengan penggunaan sehari-hari, penutur cenderung memilih arti dari kata tertentu secara berbeda. Misalnya, kata ”khalwat” mempunyai dua arti, yaitu pengasingan diri (untuk menenangkan pikiran, mencari ketenangan batin, dan sebagainya) dan berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram. Namun, di Malaysia, kata yang diserap dari bahasa Arab ini lebih sering ditemukan di surat kabar dalam arti kedua. Begitu banyak pasangan yang belum berkawin ditangkap basah oleh pegawai Kantor Agama Islam. Apabila keduanya terbukti bersalah, penjara dua bulan atau denda RM 2.000 menunggu. Penggunaan serupa tidak dijumpai di sini.

Anehnya, meskipun bahasa Malaysia tampak lebih inklusif—seperti penggunaan kata ”mubalig” yang tidak hanya diperuntukkan untuk Islam—negeri jiran ini pernah didera kontroversi penggunaan kata ”Allah”. Pihak berkuasa membatasi kata nama diri ini hanya untuk orang Islam, sementara pihak Kristen juga merasa berhak menggunakannya. Lebih aneh, setelah pertikaian makin sengit, pihak Kementerian Dalam Negeri mengusulkan kata ”Allah” untuk orang Kristen di Malaysia Timur dan tidak di Semenanjung. Dalam Kamus Dewan (Edisi Ketiga), lema ”Allah” yang ditandai Ar (Arab) hanya diartikan Tuhan yang Esa, yang tentu saja dalam sejarah agama Semitik adalah Tuhan bagi penganut Kristen dan Yahudi.

Lalu apa yang bisa diraih dari perbedaan ini? Bahasa itu luwes. Secara linguistik, ia dibentuk secara sewenang-wenang, tapi kita juga perlu menimbang ”kepastian” untuk menemukan makna bersama. Masalahnya, bahasa agama tidak hanya terkait dengan akal budi, tapi juga dengan rasa hati. Pengalaman individu makin mengayakan rasa itu, yang apabila dijelaskan menghamburkan begitu banyak lapisan dan tingkatan pemahaman. Sementara E.D. Hirsch mengandaikan keajekan makna dari bahasa, Hans-Georg Gadamer menyodorkan ide tentang produktivitas makna dari pemahaman.

Mengabaikan keajekan makna tentu akan membuka konflik penafsiran yang tidak berkesudahan. Namun mematok pengertian pada satu makna dengan sendirinya menafikan keanekaragaman latar belakang dan tingkat abstraksi pemakainya. Tak ayal, betapapun bahasa Melayu menjadi sumber utama dari kedua bahasa serumpun, terkait dengan bahasa keagamaan, dalam hal ini Islam, bahasa Arab jelas tak bisa digantikan mengingat agama tersebut berasal dari Timur Tengah. Namun, hingga kini, kedua negara masih mengekalkan kosakata penting keagamaan dari bahasa Sanskerta, seperti puasa, sembahyang, neraka, dan surga. Atas dasar kenyataan seperti ini, tradisi Platonik menyatakan bahwa kebenaran yang transenden wujud di luar bahasa.

*)Dosen Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo