Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TIAP kali kita mengenang pembantaian massal 1965, tiap kali pula kita mesti mengutuk aksi tumpas kelor yang diterapkan tentara pendukungnya terhadap mereka yang dituding terlibat Partai Komunis Indonesia. Sedikitnya 200 ribu orang mati terbunuh—untuk menyebut angka yang paling moderat—dalam peristiwa itu. Ribuan lainnya menghuni kamp pembuangan di Pulau Buru. Ada juga yang mati kesepian sebagai eksil di luar negeri.

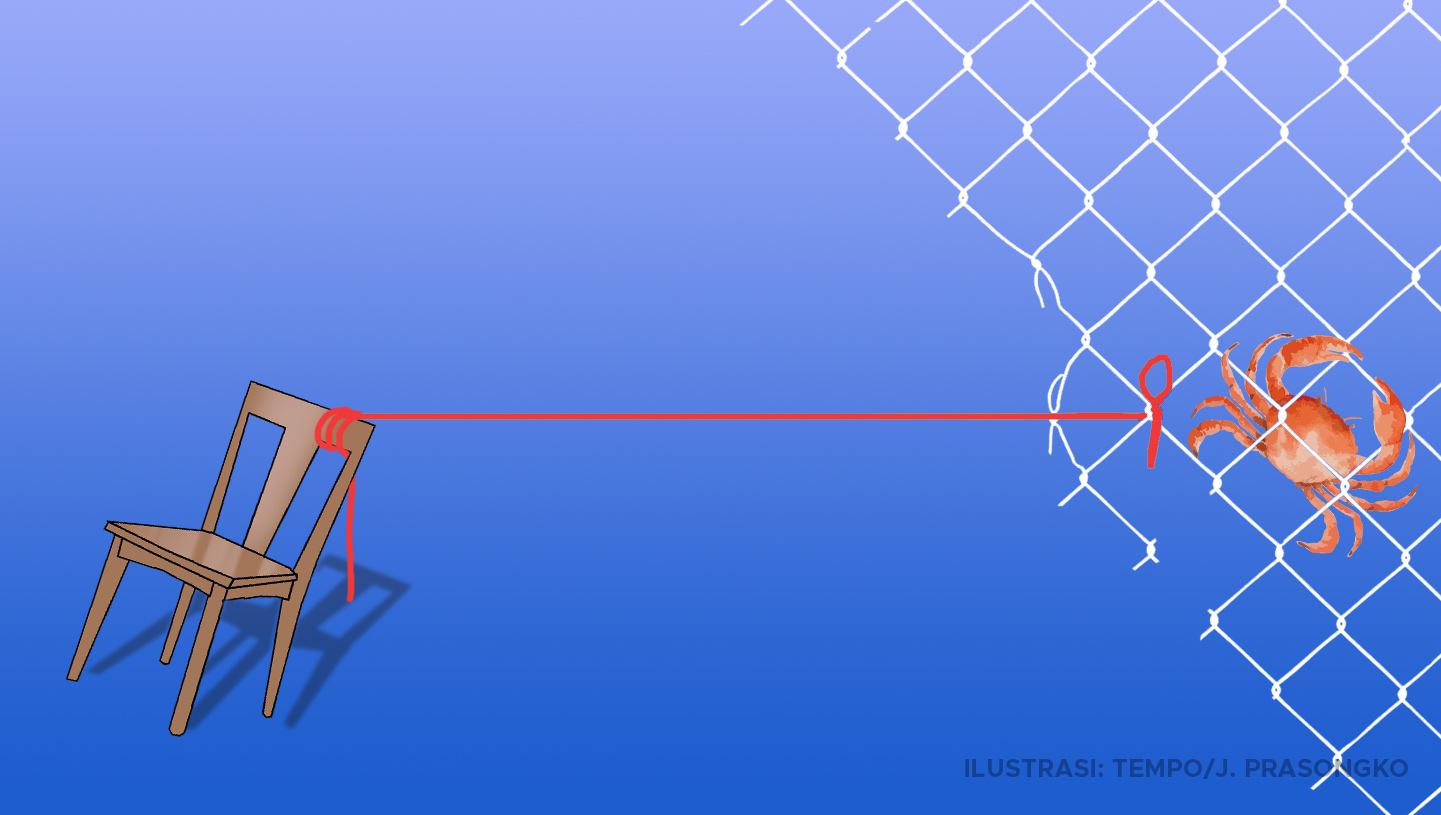

Aksi tumpas kelor—menghabisi musuh sampai ke akar-akarnya—memang menempatkan lawan hanya dalam dua kotak kategori: yang terlibat dan yang tak terlibat. Yang abu-abu dan yang ikut-ikutan juga dihabisi. Termasuk mereka yang ditumpas ini adalah seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)—organisasi yang dituduh berafiliasi pada PKI.

Didirikan pada 17 Agustus 1950, Lekra pada awalnya merupakan reaksi atas kecemasan terhadap tumbuhnya feodalisme dan kolonialisme pasca-kemerdekaan, terutama di bidang kesenian. PKI belum digdaya ketika itu. Gagal dalam pemberontakan Madiun 1948, pemimpinnya masih kocar-kacir.

Dalam perjalanannya, terutama di daerah, Lekra menjadi organ PKI. Di pusat, tak semua anggota Lekra anggota partai komunis. M.S. Ashar, salah seorang pendiri Lekra, misalnya, anggota Murba—partai yang salah satu penyokongnya adalah bekas wakil presiden Adam Malik.

Prinsip realisme sosialis yang diusung Lekra layak diperdebatkan, tapi tak boleh dijadikan alasan untuk melibas. Gagasan itu mengidealkan seni sebagai alat perjuangan rakyat. Realisme sosialis menolak "seni untuk seni"—puisi tentang anggur dan rembulan atau seni rupa abstrak yang tak melukiskan perjuangan buruh dan kaum tani. Meski sebagian aktivis Lekra dan PKI ikut mengganyang mereka yang berbeda—misalnya dalam polemik mereka dengan pendukung Manifes Kebudayaan—aksi tumpas kelor tetap harus disesalkan.

Patut disesali juga hilangnya sejumlah seniman besar setelah geger itu. Pelukis Trubus Sudarsono—terkenal karena lukisan dan patung realis yang kini tersimpan di Istana Bogor—hilang dan diperkirakan tewas dibunuh. Penulis naskah drama Utuy Tatang Sontani mati dalam pengasingan di Moskow, Rusia. Nasib yang sedikit lebih baik dimiliki Sudharnoto, penyiar Radio Republik Indonesia dan pencipta lagu Garuda Pancasila. Ditahan di penjara Salemba, Jakarta, ia kemudian menjadi sopir taksi hingga akhir hayatnya.

Aksi pengganyangan "sisa-sisa PKI" juga mengabaikan kompleksitas dalam geger 1965. Banyak studi menyebutkan prahara itu tak semata karena sikap keblinger Ketua PKI D.N. Aidit. Riset John Roosa, sejarawan dari Universitas British Columbia, Kanada, menyimpulkan: Gerakan 30 September dilakukan sekelompok kecil elite Biro Khusus PKI. Dengan kata lain, terjadi generalisasi. Roosa menyebut G-30-S sebagai dalih dilakukannya pembunuhan massal oleh tentara.

Menimbang dosa sejarah ini, pemerintah tak perlu ragu mengambil inisiatif meminta maaf kepada korban. Sikap ini merupakan jalan keluar paling realistis untuk menyembuhkan luka 1965. Permintaan maaf ini—disertai pemberian kompensasi yang layak—diharapkan bisa menjalar ke masyarakat lapis bawah. Mengadili para pelaku sejauh ini sulit dilakukan, meski bukan tak mungkin. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah merampungkan pemetaan pelaku pembantaian dan dosa-dosa mereka—sesuatu yang bisa dipakai sebagai landasan penuntutan. Tapi, dengan usia pelaku yang lanjut—sebagian bahkan sudah almarhum—pengadilan akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga.

Trauma 1965 hanya bisa dihapus dengan bersikap wajar terhadap komunisme. Tak perlu membesar-besarkan komunisme, termasuk menempelkan frasa "bahaya laten" di depan kata itu. Ideologi itu sudah lama bangkrut dan masuk kardus. Rusia dan Cina kini sama kapitalisnya dengan Amerika Serikat. Di era Orde Baru, stempel komunis kerap dipakai untuk menggebuk musuh politik. Mengulang kesalahan Orde Baru di zaman keterbukaan seperti sekarang sama artinya dengan mengembalikan Indonesia ke masa yang gelap itu.

Tak perlu pula mempertahankan Ketetapan MPRS yang melarang penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sebagai obyek studi, mempelajari ketiganya justru bagus untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan ideologi itu. Buku-buku yang membahas ajaran itu tak perlu dilarang atau dibakar. Diskusi tentang Marxisme justru bermanfaat untuk mereduksi salah kaprah yang selama ini telanjur dipercaya: seorang komunis pasti ateis.

Tak ada gunanya pula membanding-bandingkan penderitaan korban pengganyangan PKI dan korban tumpas kelor. Tak ada ukuran yang akurat terhadap rasa sakit. Memaafkan adalah jalan paling arif untuk menghapus kenangan pahit masa lalu. Dalam geger 1965, setiap orang boleh jadi merupakan korban sekaligus pelaku.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo