Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

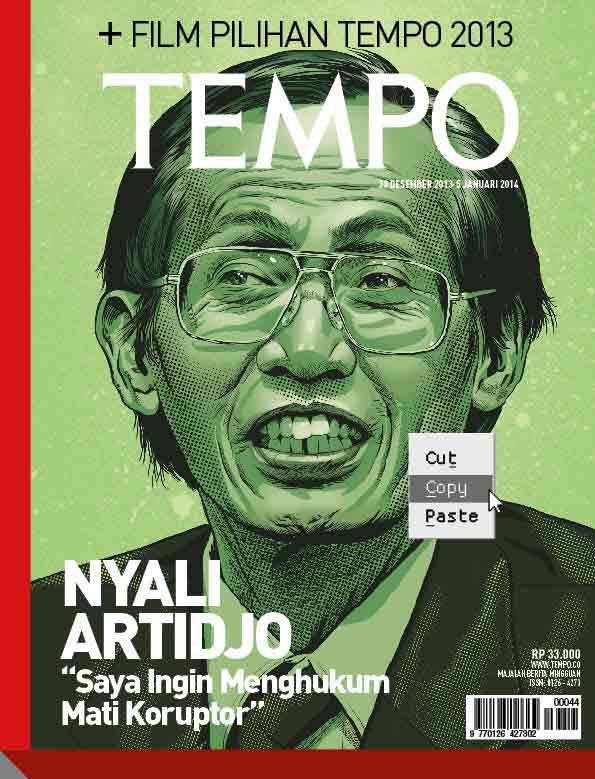

DI tengah rasa putus asa publik terhadap maraknya korupsi, Artidjo Alkostar adalah lentera dalam gelap. Ia bukan politikus: wajahnya tak pernah muncul dalam spanduk dan pamflet. Bekerja dalam sunyi, ia algojo yang membuat para koruptor bergidik.

Terhadap Angelina Sondakh, dalam sidang kasasi, hakim agung ini memperberat hukuman dari kurungan 4 tahun 6 bulan menjadi 12 tahun penjara. Politikus yang pernah muncul dalam iklan antikorupsi Partai Demokrat itu juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 39,9 miliar. Angie dinyatakan bersalah menggiring anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional dalam proyek pusat olahraga Hambalang.

"Korban" lain Artidjo adalah Muhammad Nazaruddin, juga politikus Partai Demokrat. Divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 4 tahun 10 bulan penjara karena korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet, hukuman bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu ditingkatkan oleh Artidjo menjadi tujuh tahun. Hukuman bekas Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro, yang semula 18 bulan penjara, oleh Artidjo ditambah menjadi tiga tahun. Soemarmo dianggap bersalah menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah.

Ketegasan Artidjo menggada koruptor melahirkan efek jera yang signifikan. Bupati Buol, Amran Batalipu, buru-buru membatalkan rencana kasasi setelah tahu kasusnya dipegang Artidjo. Amran menerima vonis 7 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan pengadilan tinggi. Ia dianggap bersalah karena menerima suap pengusaha Hartati Murdaya.

Artidjo adalah anak kandung reformasi. Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta itu menjadi hakim agung setelah kekuasaan Orde Baru berakhir. Lebih dari sepuluh tahun bekerja di Mahkamah Agung, ia membuktikan bahwa kekuasaan tak selamanya mengantarkan pemegangnya untuk lancung. Setidaknya hingga saat ini tak terdengar ia pernah "main mata". Hidupnya sederhana-pergi ke kantor, ia tak segan naik bajaj. Pintu ruang kerjanya dijaga sekretaris berwajah dingin yang siap "menerkam" makelar kasus yang coba-coba menawarkan suap.

Artidjo mengingatkan kita pada cerita 1950-an. Syahdan, suatu hari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim Lie Oen Hock membuat geger karena mengejar-ngejar seorang advokat hingga ke jalan raya. Hakim Lie marah besar dan bermaksud menempeleng karena advokat itu berupaya menyuap majelis agar perkaranya dimenangkan. Enam dasawarsa kemudian, Artidjo adalah kisah lain yang tak kalah dramatis.

Dua tahun terakhir, Artidjo merupakan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Kamar itu memberi kesempatan bagi Artidjo memilih perkara pidana yang akan dipegang-korupsi, narkotik, atau sekadar pencurian-dan mendelegasikan perkara yang dianggap kurang strategis kepada 15 hakim agung lain. Kamar pidana merupakan sistem baru yang mengoreksi aturan sebelumnya yang mengizinkan pengadilan silang-hakim agama mengadili perkara pidana atau hakim militer memegang kasus perdata. Dalam sistem lama, hakim bisa berebut kasus meski tak sesuai dengan keahlian mereka.

Penetapan Artidjo sebagai ketua kamar pidana juga mengatasi kelemahannya selama ini: menghindar dari konflik, terutama dengan atasan. Pernah suatu ketika ia menangani perkara peninjauan kembali terpidana penggelapan 30 kontainer BlackBerry. Kasus itu semestinya ditangani Artidjo, tapi dia "menyerah" ketika atasannya mengambil alih. Sang tersangka akhirnya diputus bebas. Sebagai ketua kamar pidana, Artidjo relatif sulit diintervensi.

Semangat Artidjo memberangus koruptor layak diapresiasi. Betapapun kontroversialnya, ia misalnya dengan lantang mengusulkan hukuman mati buat koruptor. Tentu saja tak ada alasan bagi hukum manusia untuk menghilangkan nyawa manusia lain-sebejat apa pun manusia itu telah berbuat. Tapi yang bisa dipetik dari gagasan Artidjo adalah perlu hukuman maksimal bagi pelaku kejahatan luar biasa semacam korupsi. Semangat itu semestinya mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi agar tak mudah surut. Dalam beberapa kasus terakhir, Komisi diketahui membatalkan kasasi karena menganggap putusan pengadilan sudah mencapai dua pertiga tuntutan jaksa. Prinsip gampang puas ini harus dikritik.

Hakim semacam Artidjo mesti dikembangbiakkan. Di hulu, pendidikan hakim harus diperbaiki. Agak ke hilir, rekrutmen hakim agung harus diperketat. Jika hakim karier dianggap telah terkontaminasi korupsi, tak ada salahnya memberi porsi lebih banyak kepada hakim nonkarier. Menimbang Artidjo, apa yang dulu pernah digagas pakar hukum Daniel S. Lev tampaknya perlu dipikirkan kembali: babat habis hakim dan jaksa yang korup, ganti mereka dengan orang baru yang bersih dan lebih bermartabat.

berita terkait di halaman 102

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo