Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MUKADIMAH konstitusi kita punya cita-cita mulia: kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia, apa pun bentuknya, harus dihapus karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Di tengah perayaan 78 tahun kemerdekaan, saatnya kita bertanya, sudahkah kita bersungguh-sungguh melaksanakan prinsip kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu?

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

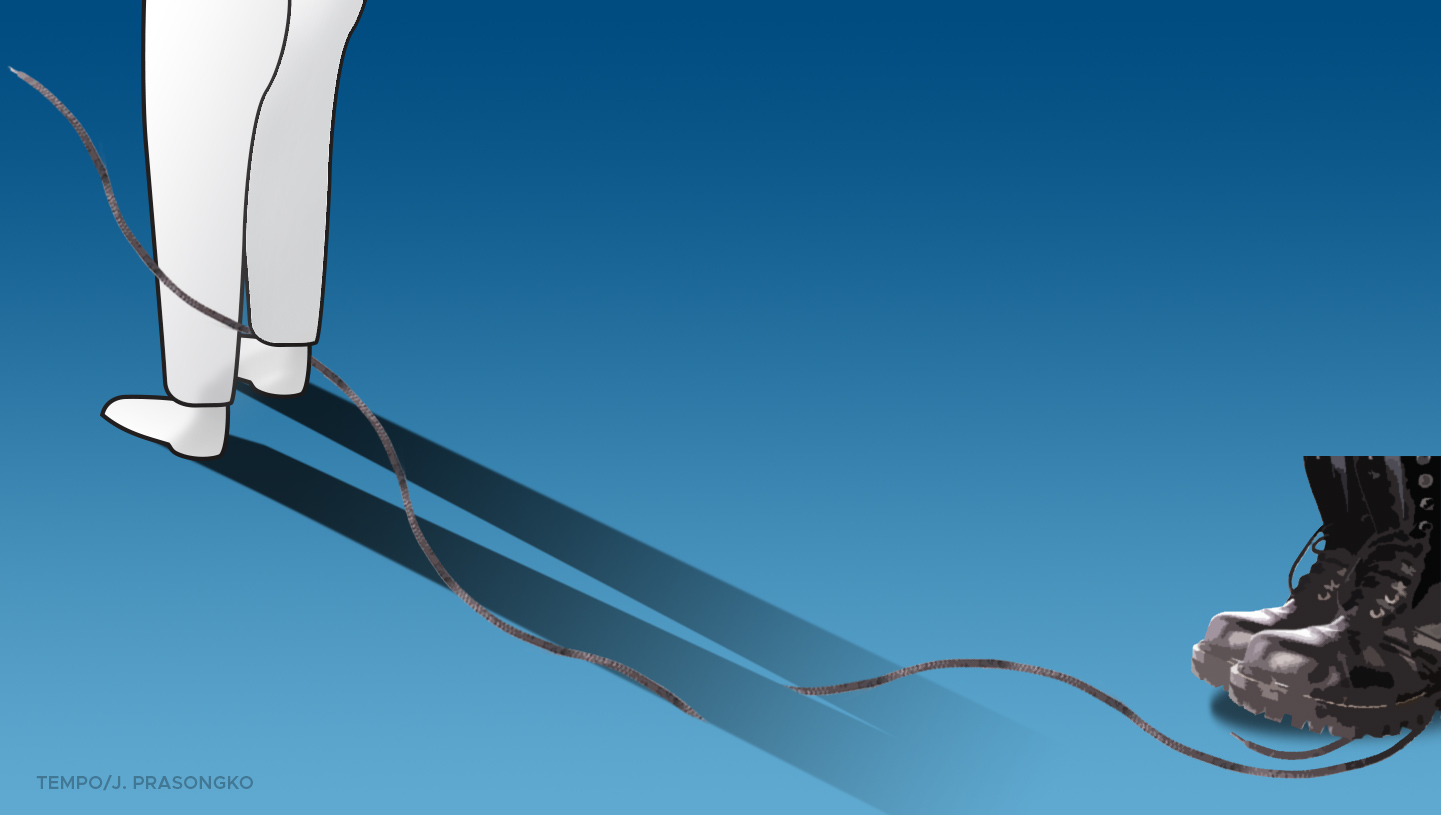

Dalam konteks Papua, cita-cita luhur yang termaktub pada pembukaan konstitusi masih jauh dari kenyataan. Kebijakan pemerintah selama ini gagal mengikis diskriminasi dan marginalisasi. Di Bumi Cenderawasih, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan negara datang silih berganti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejak awal, sejarah dan status integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia penuh kontroversi. Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat melalui Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tak menampung berbagai suara orang Papua ihwal nasib dan masa depan mereka setelah Belanda angkat kaki. Selama enam dekade, masyarakat Papua terus menuntut keadilan.

Kisah Silas Papare, Marthen Indey, dan Frans Kaisiepo, tiga tokoh yang mencoba mengintegrasikan Papua pasca-kemerdekaan Indonesia, mencerminkan problematika tersebut.

Bagi Jakarta, ketiganya adalah pahlawan nasional. Bagi para pemimpin suku dan adat, mereka adalah penjual tanah Papua. Oleh pemerintah, Frans Kaisiepo diabadikan sebagai nama bandar udara di Biak, Silas Papare menjadi nama lapangan udara di Jayapura, sedangkan Marthen Indey menjadi nama rumah sakit di Jayapura.

Perbedaan konstruksi nasionalisme Indonesia dengan etno-nasionalisme Papua menjadi salah satu sumber konflik berkepanjangan di provinsi paling timur Indonesia itu. Dalam kertas kerja Papua Road Map, Muridan Widjojo dan kawan-kawan—peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kini Badan Riset dan Inovasi Nasional—menyebutkan ada dualisme nasionalisme di sana.

Indonesia menganggap Papua bagian dari Indonesia. Tapi, bagi orang Papua, ada perbedaan mendasar antara mereka yang dari ras Melanesia dan mayoritas orang Indonesia yang Melayu. Konstruksi nasionalisme ini yang mendasari pendapat bahwa Papua tidak seharusnya menjadi bagian dari Indonesia.

Ini yang disebut sejarawan Bernarda Meteray sebagai nasionalisme ganda dalam jiwa orang Papua. Sebelum menjadi bagian Indonesia, mereka puluhan tahun hidup dalam nasionalisme Papua yang ditanamkan Belanda. Doktrin ini menebar impian bahwa orang Papua akan hidup berdaulat di atas tanah mereka sendiri.

Masalahnya, Jakarta mengabaikan konstruksi nasionalisme Papua itu. Padahal kesadaran orang asli Papua menguat seiring dengan pudarnya kesadaran ke-Indonesia-an mereka. Sejarah, konflik, kekerasan, dan diskriminasi menumbuhkan akar nasionalisme Papua.

Pandangan Bernarda bukan tanpa kritik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa orang asli Papua tidak menganggap nation sebagai sebuah entitas bersama. Mereka belum punya imaji mengenai sebuah bangsa. Perang antarsuku kerap terjadi di sana.

Apa pun, pemerintah tidak bisa menggeneralisasi apalagi memaksakan nasionalisme dan modernitas kebangsaan untuk orang Papua. Mereka tak boleh dianggap berkhianat hanya karena memiliki pandangan berbeda tentang paham kebangsaan.

Selama Jakarta gagal memahami akar persoalan, setiap kebijakan akan memicu persoalan baru. Ini yang terjadi dengan dana otonomi khusus Papua, yang mengucur sebanyak Rp 138,65 triliun pada 2001-2021.

Untuk membaca seluruh artikel edisi khusus kemerdekaan tentang tokoh Papua, klik tautan ini

Pemerintah merasa sudah banyak bekerja, tapi alpa menyadari bahwa tolok ukur yang kerap dipakai adalah parameter Jakarta, bukan ukuran masyarakat Papua. Pembangunan fisik tak bisa mengobati luka dan perasaan tertindas orang Papua.

Kegagalan pembangunan juga memperlebar kesenjangan. Indeks Pembangunan Manusia Papua masih terendah se-Indonesia. Mereka terbelenggu kemiskinan. Eksploitasi sumber daya alam membuat warga asli Papua makin terpinggirkan.

Status dan sejarah integrasi harus diluruskan. Warga Papua tak boleh dipandang sebelah mata. Operasi keamanan tak boleh lagi dipakai untuk merespons aspirasi orang Papua. Tanpa perbaikan paradigma pemerintah pusat, Papua akan terus jadi api dalam sekam.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Imaji Nasionalisme Orang Papua"