Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

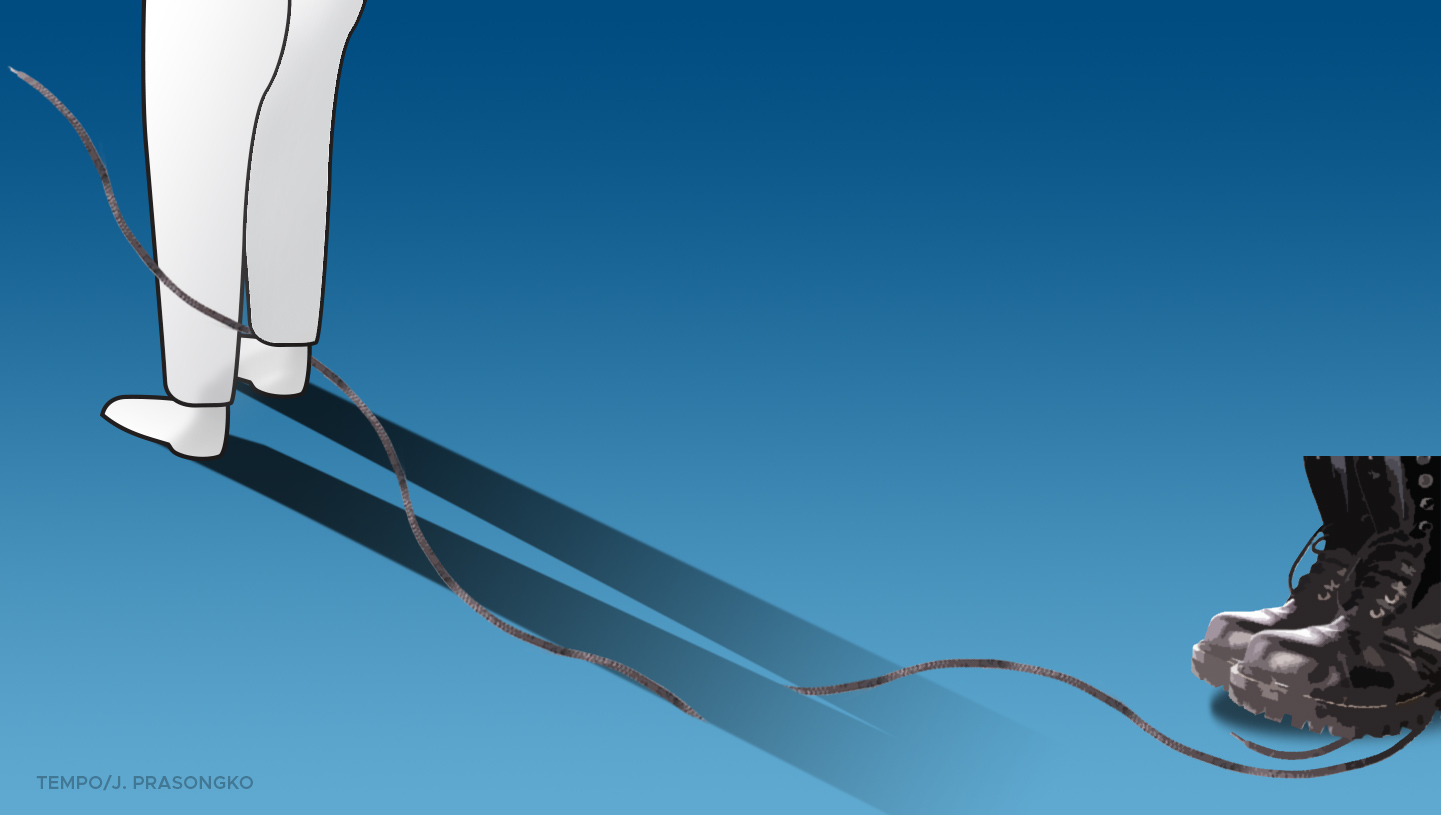

Pemerintah Joko Widodo seperti panik menghadapi melambatnya ekonomi dunia yang mulai terasa di dalam negeri. Untuk mengatasinya, pemerintah akan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan dua undang-undang besar, yakni tentang penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Setiap undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang.

Sekitar 70 undang-undang akan “digerogoti” demi lancarnya dua agenda prioritas itu. Perubahan yang akan terjadi dikelompokkan dalam sebelas kluster isu. Salah satunya soal pengadaan lahan—satu isu pokok yang acap dituding sebagai penghalang investasi—tanpa diperiksa lebih jauh problem pokok dari mandeknya modal masuk ke dalam negeri. Sebab, persoalan tanah selalu terkait dengan konflik agraria, yang di dalamnya melibatkan komunitas-komunitas adat. Akankah omnibus law menyelesaikan konflik itu atau malah memperburuknya?

Saat ini momentum tepat melihat kembali salah satu cita-cita reformasi, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pada pasal 4 ketetapan itu ditegaskan, antara lain, pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; menyejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia; mewujudkan keadilan, termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam; melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan ekologis sesuai dengan kondisi sosial-budaya setempat; serta mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keberagaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

Pasal 5 menegaskan pula bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang berbagai aturan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor; menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik pada masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum, termasuk pengadaan lembaga dan biaya untuk mengurusnya; serta menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat, dan kondisi daerah ataupun nasional.

Apa mau dikata, agenda Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 mangkrak hingga kini. Memang, terdengar ada inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengkaji masalah sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam itu. Namun sepertinya eksekutif cuek terhadap temuan dan rekomendasinya.

Tapi bukan berarti sama sekali tidak ada pembaruan hukum dalam beberapa waktu belakangan. Pembaruan itu didorong beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang lumayan berpihak pada masyarakat adat. Salah satu yang kerap diglorifikasi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.

Pada intinya, putusan itu membatalkan sekaligus mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan yang mengatur status hutan adat sehingga menjadi (i) hutan adat bukan bagian dari hutan negara, (ii) hutan adat berada dalam wilayah masyarakat adat, dan (iii) hutan adat masuk klasifikasi hutan hak. Namun, pada saat yang sama, putusan tersebut mempertahankan ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengakuan masyarakat adat yang menyebabkan penetapan hutan adat atau pengakuan hak dilakukan sepanjang masyarakat adat masih ada, yang dibuktikan dengan penetapan lewat peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Akibatnya, meski muncul berbagai regulasi yang merujuk pada putusan Mahkamah itu, di sektor agraria dan kehutanan hasilnya masih jauh dari harapan. Meski empat peraturan menteri yang datang silih berganti sejak 1999 telah diberlakukan, penggunaannya untuk menyelesaikan masalah tanah ulayat dapat dikatakan nol besar. Dalam lima tahun terakhir pun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya mampu menetapkan kurang dari 30 ribu hutan adat. Lucunya, sebagian besar hutan adat itu justru berada di luar kawasan hutan.

Upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan peta indikatif wilayah/hutan adat sekitar 6 juta hektare tentu perlu diapresiasi. Dengan demikian, wilayah yang dicadangkan itu, untuk sementara, aman dari kemungkinan pemberian izin bagi sektor swasta. Tapi konstelasi hukum pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat saat ini, alih-alih melindungi, justru membunuh masyarakat adat. Persyaratan yang diminta kebijakan yang ada membuat mereka terjebak dalam penantian yang tak berkesudahan.

Senyampang dengan itu, sepanjang 2017-2019, setidaknya ada lima proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penyelesaian masalah pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat, yakni Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (DPR), RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (Dewan Perwakilan Daerah), RUU Pertanahan (DPR), RUU Tanah Adat/Tanah Ulayat (DPD), serta revisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Dua inisiatif yang dimotori Kementerian Agraria dan Tata Ruang perlu mendapat perhatian khusus. Dari dua inisiatif ini, hanya inisiatif kedua yang berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Namun, secara substantif, pengaturan yang ada dalam peraturan Menteri Agraria bisa dikatakan buruk, bahkan lebih buruk jika dibandingkan dengan apa yang tercakup dalam RUU Pertanahan.

Agaknya, para perumus RUU Pertanahan dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 menyamaratakan kapasitas berbagai susunan masyarakat adat, yang sejatinya berbeda satu sama lain. Demikian pula pengertian hak ulayat. Padahal, dalam konteks orang Minangkabau, misalnya, hanya nagari dan rajo yang memiliki kewenangan publik, sedangkan pada ulayat kaum dan suku hanya terkandung hak-hak yang bersifat privat (Soemardjono, 2018).

Pengaturan yang gebyah-uyah ini terbaca pada Pasal 5 ayat 4 RUU Pertanahan: “Bentuk pengakuan dan perlindungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penetapan peraturan daerah”. Pasal ini tak memisahkan urusan publik dan privat, yang penting dalam susunan masyarakat adat. Artinya, pengakuan hak ulayat itu sama prosesnya dengan pembentukan daerah otonomi baru.

Adapun Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan: “Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Tak jelas peraturan mana yang menjadi rujukan. Artinya, bersama pasal 4 huruf b, yang berbunyi, “Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:… atau (b) yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (cetak miring ditambahkan)”, peraturan Menteri Agraria nomor 18 ini sudah kehilangan fungsi yang sesungguhnya.

Dengan kekacauan aturan itu, perubahan apa yang bisa kita harapkan?

Setidaknya saat ini ada sekitar 30 peraturan yang berkaitan dengan pengaturan soal masyarakat adat. Meski semuanya menyatakan mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat, proses pengakuan tersebut demikian berbelit dan birokratis, teknokratis-akademik, dan karena itu mahal. Dalam kasus pengakuan hutan adat, misalnya, sejauh ini belum ada kasus penetapan hutan adat yang inisiatifnya datang sendiri dari komunitas adat. Tanpa pendampingan dari luar, termasuk dukungan dana untuk memprosesnya, penetapan hutan adat tidak akan terlaksana.

Dalam situasi yang demikian itulah muncul kekhawatiran akan naiknya intensitas pelanggaran hak masyarakat adat seiring dengan berlakunya omnibus law penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha. Terlebih, dalam soal penghormatan atas nilai-nilai hak asasi manusia dan masyarakat adat, standar yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia banyak yang masih berada di bawah standar internasional.

Maka, agar kekhawatiran itu tidak benar-benar terjadi, omnibus law tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat perlu pula dipikirkan. Dalam praktiknya nanti, di samping sebagai salah satu wujud pelaksanaan amanat Tap MPR Nomor IX Tahun 2001, omnibus law tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat ini akan berfungsi sebagai pengaman penerapan omnibus law penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha. Juga sebagai instrumen kerja Wakil Menteri Agraria dalam menyelesaikan konflik agraria, sebagaimana diperintahkan presiden kepadanya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo