Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Melalui surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian baru-baru ini, pemerintah menutup akses publik terhadap data hak guna usaha (HGU) kebun kelapa sawit. Dalam surat itu, pemerintah meminta Dewan Minyak Sawit Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, serta pimpinan perusahaan melindungi data HGU tersebut. Padahal, sebelumnya, dalam sengketa keterbukaan informasi, Mahkamah Agung memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang membuka data tersebut. Putusan yang tak pernah dilaksanakan Kementerian Agraria hingga muncul surat Deputi Pangan itu.

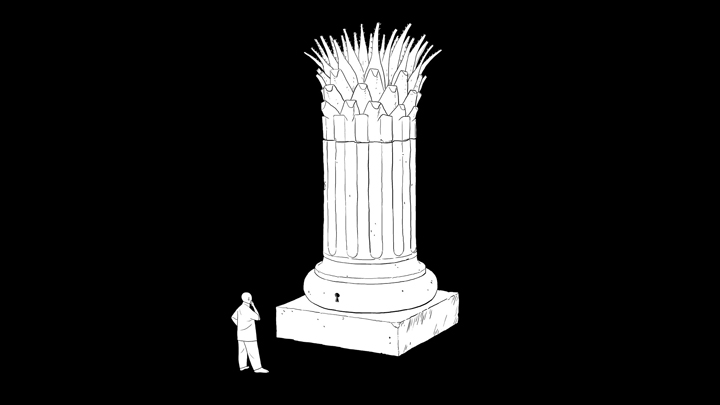

Kolom ini mencoba mengupas empat alasan mengapa data HGU sangat penting dibuka bagi publik.

Pertama, tumpang-tindih kebun sawit dengan area penggunaan lain seluas 3,47 juta hektare yang berada di semua fungsi kawasan hutan, baik konservasi, lindung, maupun produksi—jika mengacu pada data hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tumpang-tindih itu juga terjadi pada izin-izin lain, seperti pertambangan dan kehutanan, atau menempati lahan-lahan yang telah diklaim sebagai hutan atau tanah adat. Untuk menyelesaikannya, karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dibutuhkan informasi mengenai kepastian lokasi, luas, serta pemilikan izin-izin yang ada. Semua informasi tersebut ada dalam data HGU.

Kedua, banyak perusahaan tak berizin, seperti terungkap dalam koordinasi dan supervisi KPK sejak 2017. Di Riau, misalnya, dari 474 perusahaan kebun yang dilaporkan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, sebanyak 127 tidak berizin. Saat itu kantor pajak Provinsi Riau juga melaporkan hanya sepertiga jumlah perusahaan berizin yang membayar pajak. Komisi A DPRD Provinsi Riau mengkonfirmasinya: target pajak daerah dari perkebunan Rp 24 triliun, tapi yang masuk hanya Rp 9 triliun. Semua proses administrasi hingga peningkatan penerimaan pajak memerlukan data yang terbuka dan bisa diakses siapa saja.

Ketiga, program satu peta untuk kebun kelapa sawit diharapkan bisa mengurai soal lokasi, luas, dan izin yang tumpang-tindih. Setelah itu, bagaimana menyelesaikan tumpang-tindih tersebut? Dari sini terlihat bahwa memahami kebijakan perkebunan kelapa sawit tidak bisa kita pisahkan dari kebijakan pemanfaatan sumber daya alam lain.

Problem tumpang-tindih menjadi lebih ruwet karena masalah ini sudah berlangsung sejak lebih dari 15 tahun lalu. Misalnya di kawasan ekosistem Tesso Nilo di Riau. Dalam ekosistem seluas 167.619 hektare itu, 60 persen wilayahnya, 100.378 hektare, berupa kebun sawit yang berada di 221 lokasi. Hutan dalam ekosistem Tesso Nilo berupa taman nasional serta kawasan hutan produksi eks hak pengusahaan hutan PT Siak Raya Timber dan PT Hutani Sola Lestari yang dirambah masyarakat sejak 1990-an.

Dari pemetaan di KPK terlihat bahwa proses perambahan hutan hingga berbentuk kebun sawit terjadi dalam multitransaksi. Di lahan eks konsesi PT Hutani Sola Lestari, misalnya, ada keterlibatan cukong atau pemodal yang bermitra dengan pendatang atau masyarakat eks transmigrasi. Luas tiap lokasi kebun sawit mencapai 4.000 hektare. Adapun pengelolaan kebun sawit oleh masyarakat lokal mendapat “izin” dari tokoh adat atau kepala desa. Mereka mengerjakan kebun sawit sendiri, tapi banyak juga yang menjual lahannya kepada orang lain setelah mendapatkan izin tersebut.

Pada akhir 2017, saya bertemu dengan para pekebun masyarakat lokal dan pendatang itu. Saya menangkap situasi dan perasaan terasing dan anomi dari para pekebun. Anomi itu semacam perasaan resah dan apatis akibat kurangnya pemahaman terhadap sesuatu secara pasti. Di beberapa tempat tanpa kepastian hak yang saya kunjungi, situasinya memang mirip. Anomi meruyak dan muncul anggapan di antara para penghuninya yang tak mempercayai segala program resmi pemerintah. Di Papua, masyarakatnya cenderung antipati terhadap program pemerintah untuk perbaikan hidup mereka karena pengalaman menjalankan program pada masa lalu yang selalu gagal mencapai tujuan.

Ketika bertemu dengan para peneliti Universitas Cenderawasih serta Balai Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua pada akhir 2018, saya menemukan situasi serupa. Seorang peneliti menuturkan, ia gagal memasuki wilayah aliran bekas tambang ketika akan meneliti kualitas air dan tanahnya. Mereka tidak mengetahui pemilik tambang, pekerja yang menggali, masa konsesi, juga luas area tambang itu karena hanya bertemu dengan aparat keamanan. Kepada saya ia mengatakan, kurang-lebih, “Kita orang baik-baik yang akan menyelamatkan sumber daya alam malah ketakutan.” Peneliti lain mengatakan, “Konspirasi perizinan telah menyingkirkan warga dari kampungnya sendiri”.

Dari situasi-situasi lapangan seperti itu, jelas kita membutuhkan data dan sistem perizinan yang terbuka dan transparan, termasuk HGU kebun sawit. Keterbukaan ini perlu untuk mengikis dugaan konspirasi dan prasangka bahwa ada permainan terselubung dalam pemanfaatan sumber daya alam. Soalnya, perasaan terasing dan anomi itu juga dirasakan oleh para pendamping dari lembaga-lembaga nonpemerintah yang mengadvokasi masyarakat di lapangan. Mereka umumnya menemukan resolusi alternatif atas konflik hak semacam itu, tapi pemerintah tak bisa mengeksekusinya.

Sebagaimana disebutkan Adil Najam, guru besar Boston University: “(Apabila) negara menciptakan lebih banyak alasan untuk membuat rahasia, warga negara akan tenggelam dalam keraguan mereka bahkan untuk hal-hal yang mungkin tidak begitu rahasia. Negara-negara yang diam-diam membuat warganya tak saling percaya akan melahirkan masyarakat konspiratif.”

Keempat, penguasaan pabrik besar dan infrastruktur oleh pemodal-pemodal besar yang mempengaruhi struktur ekonomi Indonesia. Mereka menguasai pabrik-pabrik pengolah bahan mentah hingga akses masyarakat di sekitarnya. Maka problem tumpang-tindih lokasi izin sumber daya alam ataupun kegiatan ilegalnya tidak bisa disederhanakan hanya dengan pembentukan satu peta. Sebab, begitu kompleks urusannya.

Untuk mengurai keruwetan itu, salah satu langkah awalnya adalah dengan keterbukaan informasi. Arahan kebijakan nasional sangat penting, tapi mengoperasikan resolusi memerlukan kepercayaan (trust) publik. Lama bergelut dalam perumusan kebijakan publik telah mengajarkan kepada saya bahwa eksekusi kebijakan relatif berhasil jika ada komunikasi intensif dengan informasi valid yang terbuka kepada publik.

Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seyogianya urusan data HGU sawit ini juga mengacu pada konstitusi tersebut. Dalam aturan itu juga disebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Di era Internet seperti sekarang, informasi telah menjadi kebutuhan pokok setiap orang dan bagian penting ketahanan nasional. Jadi tak ada dalih apa pun yang membenarkan penutupan data HGU sawit.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo