Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Bu Guru, terima kasih, pesannya sudah saya terima. Besok saya ingatkan anak untuk membawa tugasnya ke sekolah.

- Siap, Bu. Sama-sama.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saya tentu senang punya anak bersekolah di lembaga yang gurunya begitu sigap. Dari urusan mengajar, mengajak anak mengaji dan menyanyi, memberi motivasi, bahkan sampai mengingatkan agar pekerjaan rumah tidak ketinggalan, beliau selalu siaga, dalam perbuatan dan perkataan. Siap!

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di tempat kerja juga begitu. Begitu saya turun dari ojek berbasis aplikasi Internet, pengendara menerima helm dan sedikit uang tip dengan wajah senang: "Siap. Terima kasih, Mbak."

Bertemu dengan petugas satpam sebelum masuk lobi gedung:

- Selamat pagi, Pak.

- Siap! Pagi, Bu!

Juga ketika mengajak teman makan bareng: "Oh, siap, dong!"

Sewaktu atasan meminta datang ke ruangan, giliran saya yang menyahut cepat: "Siap, Pak!"

Hidup di Indonesia, beberapa tahun terakhir, dipenuhi dengan "Siap!" di mana-mana. Dari mana datangnya?

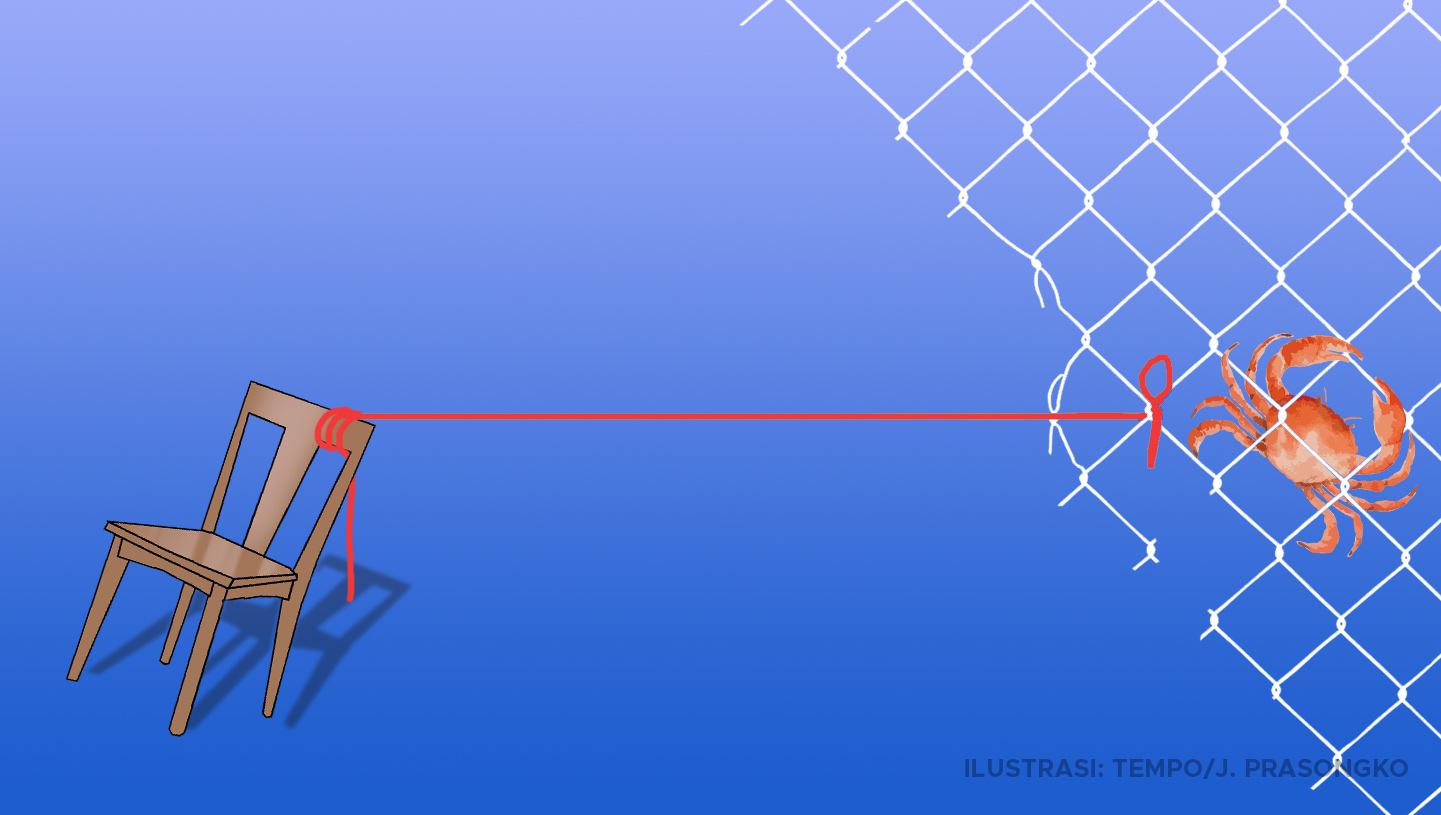

Mudah diduga, banjir "Siap!" ini dimulai dari lembaga militer. Satu kali "Siap!" diikuti tangan kanan diangkat dan dilempangkan miring di depan kening dengan boot di kaki kanan dientakkan ke kaki kiri. Pose "siap" dengan sikap sempurna. Bagaimana kultur ber-"siap" ini merasuk ke wilayah sipil sampai ke relung pengendara ojek, anggota satpam, teman, dan atasan, ini yang tak jelas.

Saya ingat pertama kali mendengar orang mengumandangkan kata "Siap!" dalam percakapan sipil pada awal 2000-an. Waktu itu sedang musimnya menyebut semua lawan bicara sebagai "bos" dalam tiap percakapan, termasuk dengan orang yang secara hierarkis, struktural, ataupun sosial mungkin lebih rendah daripada si pembicara. Misalnya pesan kepada si Mbak di rumah untuk urusan domestik: "Bos, tolong setrika bajuku yang putih, ya. Nanti malam mau dipakai." Bahkan juga kepada anak: "Jangan kebanyakan nonton TV, dong, Bos. Besok susah bangun pagi!"

Seperti dalam konteks "bos" yang sama sekali tak merujuk pada sosok atasan, penggunaan kata "Siap!" dalam komunikasi yang sepenuhnya antar-orang sipil dan tak memerlukan konfirmasi kesigapan apa pun mulanya terkesan aneh. Dan menjengkelkan. (Emang gue bos lu? Mau ngeledek apa doain?)

Saya ingat pada 2004 menghubungi seorang komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk sebuah wawancara.

- Telepon saya nanti satu jam lagi, ya.

- Siap, Pak!

- Kamu kok siap-siap kayak tentara saja.

- Siap, iya maaf, Pak.

- Lha, malah siap lagi.

- Si… eh, iya, Pak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada enam arti kata "siap": sudah disediakan, sudah selesai, sudah bersedia, berdiri tegak dan mengambil sikap pada waktu berbaris, jaga baik-baik, dan aba-aba atau seruan bahwa pemberangkatan akan segera dimulai. Sementara itu, kata "siap" yang sering digunakan seperti di atas umumnya bisa digantikan oleh kata "ya", "baik", atau "mau". Pendek kata, tanggapan yang sifatnya konfirmatif dan mungkin tidak pas betul kalau dipasangkan dalam berbagai contoh ragam percakapan di atas.

Toh, tahun-tahun terakhir ini tak terdengar lagi orang mempertanyakan pemakaian "Siap!" itu dalam pergaulan sehari-hari. Lebih-lebih, penggunaannya sebagai bentuk bahasa gaul meluas ke mana-mana, dalam berbagai lapisan publik.

Apakah kultur militeristik yang membuat kata "Siap!" menjadi lebih mudah diserap awam? Ini seperti halnya "aye aye captain" dalam bahasa Inggris, yang diucapkan untuk menyatakan siap tanpa benar-benar menjadi anak buah kapal yang menuruti perintah kaptennya.

Ataukah "Siap!" merajalela akibat warisan Orde Baru yang militeristik selama puluhan tahun sehingga tradisi sapaan dalam struktur militer terbawa ke luar barak dan garnisun? Hanya, kalau memang begitu asumsinya, kenapa justru sapaan "Siap!" menjadi tambahan ragam bahasa yang populer setelah masa militeristik Order Baru lewat? Bukankah kalau disandarkan pada rezim Soeharto dan pemerintahannya, kata ini semestinya mewabah lebih dulu nun di tahun 1980-1990-an?

Entahlah. Saya belum menemukan penjelasan yang pas soal ini meski sudah mencoba mencari-cari. Jangan-jangan ini pertanda bahwa orang Indonesia memang paling jago menyerap dan memanipulasi bahasa, atau kreatif dan lincah mendaur ulang kata-kata. Anda ingin tahu kalau nanti jawabannya saya temukan? Siap! Jangan khawatir. Pasti saya kabari.

Dewi Safitri

Bekerja untuk CNN Indonesia

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo