GAGASAN Ibnu Sutowo membangun armada tanker Pertamina --

mula-mula untuk dalam negeri, kemudian melanglang samudera --

dimulai tahun 1969. Waktu itu ada tawaran dari Inter Maritime

Bank, Geneva, untuk menjamin pembelian 21 kapal tanki secara

angsuran selama 10 tahun. Tapi untuk jaminan itu, bank kepunyaan

Bruce Rappaport itu minta 6 tanker Pertamina dijadikan jaminan.

Dengan syarat: registrasi keenam tanker itu -- MT Permina 1001

s/d MT Permina 1006 -- harus dipindahkan dari bendera Indonesia

ke bendera Liberia.

Berbekal jaminan dan syarat Rappaport itu, Ibnu Sutowo sebagai

Dirut Pertamina melayangkan sepucuk surat permohonan pada

Menteri Perhubungan waktu itu, drs Frans Seda. Isinya minta izin

pengalihan bendera ke-6 tanker milik Pertamina tersebut. Adapun

maksud pembelian 21 tanker carteran secara berangsur itu, adalah

untuk melayani penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

Sebelumnya, tugas itu masih dilaksanakan sebagian oleh

tanker-tanker Stanvac dan Caltex, karena tanker milik Pertamina

sendiri jauh dari memadai. Setelah konsultasi dengan Menteri

Pertambangan Prof. Sumantri Brodjonegoro (kini sudah almarhum),

Frans Seda kontan setuju.

"Saya memang merasa sudah saatnya kita membangun armada tanker,

tapi khusus untuk angkutan minyak dalam negeri", tutur Frans

Seda, pensiunan Menteri & Duta Besar MEE itu. Alasannya: "Tidak

cukup kita hanya kuasai produksi, tapi kita juga harus menguasai

distribusinya". Tapi kalau begitu, mengapa bukan pemerintah yang

memberikan jaminan buat sewabeli 21 tanker itu?

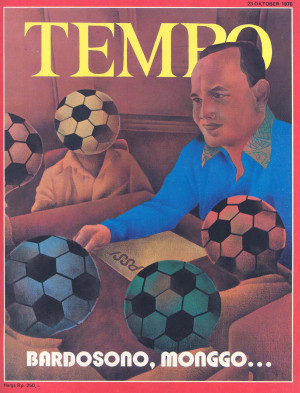

Hasyim Ning

"Soalnya, pemerintah tak gampang lagi memberikan garansi pada

unit-unit ekonominya. Ini berdasarkan pengalaman pahit kita di

masa yang lampau. Setelah dipotong hutang-hutang senjata, hampir

separo hutang Orde Lama dulu disebabkan karena pemerintah

menyediakan diri sebagai garansi bagi pinjaman-pinjaman luar

negeri. Sampai-sampai pinjamall Hasyim Ning sebanyak AS$ 15 juta

dari Bank Dunia, juga dijamin oleh pemerintah. Makanya semenjak

saya jadi Menteri Keuangan, saya mengambil langkah

debirokratisasi di bidang ekonomi. Artinya, unit ekonomi

pemerintah pun harus mampu mengembangkan dirinya sendiri secara

otonom, mencari pinjaman sendiri dan menyediakan borg-nya

sendiri. Itu sebabnya Pertamina harus menyediakan keenam

tankernya itu sebagai borg, untuk mendapat jaminan bank asing

itu bagi pembelian armada 21 tanker itu", tutur Seda di kantor

Yayasan Unika Atma Jaya, Semanggi.

Tapi mengapa ke-6 tanker Pertamina itu harus ditukar benderanya?

Jawab ekonom lulusan Tilburg, Belanda itu: "Itu soal biasa dalam

bisnis kapal internasional. Djakarta Lloyd dengan seizin saya

sebagai Menteri Perhubungan waktu itu, juga ada berbuat

demikian. Kapal-kapal itu diperlukan sebagai borg. Kalau tetap

berbendera Indonesia, fihak kreditor tidak bisa dengan bebas

menahan kapal itu bila Pertamina tidak melunasi kewajibannya

pada kreditor. Makanya registrasinya perlu dilihkan ke luar

negeri, tetapi tetap milik Indonesia".

Selain itu, permohonan Ibnu Sutowo tertanggal 2 April 1969 itu,

sekaligus mengandung maksud minta izin agar keenam tanker itu

tetap diperkenankan berlayar di perairan Indonesia, setelah

berganti bendera. "Inilah yang disebut izin flag convenence",

kata Seda. Sebab untuk menegakkan Wawasan Nusantara, ada

ketentuan Departemen Perhubungan bahwa hanya kapal yang

berbendera Indonesia boleh berlayar di perairan Indonesia.

Sedang kapal berbendera asing harus minta izin dulu.

Tapi dalam surat Ibnu Sutowo No. 285/DR/DU/69 itu tidak

tercantum bobot mati, harga dan besarnya sewa cicil 21 tanker

itu. Mengapa itu tidak ditanyakan lebih dahulu oleh Seda,

sebelum izin angkutan khusus minyak diberikan?

"Soal tonnage, itu kompetensi Menteri Pertambangan yang langsung

membina Pertamina. Sedang soal harga dan cicilannya, itu

wewenang Menteri Keuangan dan Bank Sentral. Kalau ada yang tidak

beres, mestinya merekalah yang pertama mencegatnya". Dalam soal

jumlah dan jenis pesawat terbang Pelita, yang kini dinyatakan

jauh melampaui kebutuhan, Seda berpendapat bahwa itu pun

wewenang Dewan Komisaris untuk mencegahnya sejak semula.

Pokoknya, begitu Seda menegaskan lagi, "tugas saya sebagai

Menteri Perhubungan waktu itu, hanyalah membina angkutan umum

yang langsung berada di bawah Departemen saya. Seperti Garuda,

Djakarta Lloyd dan Pelni. Sedang izin yang diminta Pertamina

dari Perhubungan, termasuk untuk pelabuhan minyaknya, angkutan

udara Pelita Air Service dan jaringan telkomnya, adalah izin

khusus. Jadi semuanya ditetapkan dengan SK Menteri Perhubungan.

Sehingga kami berhak menentukan tarifnya supaya tidak merusak

pola perhubungan secara menyeluruh. Misalnya tarif penerbangan

Pelita, yang juga khusus diperuntukkan bagi

kontraktor-kontraktor minyak yang butuh gerak cepat".

Menurut Frans Seda, "dia (Ibnu) selalu lebih dahulu minta izin

pada Departemen Perhubungan. Sedang Departemen-Departemen lain

selalain dia bypass saja".

Diakuinya bahwa kasus tanker ini merupakan "satu blunder

(kesalahan besar) dalam soal manajemen, penggunaan dana dan

wewenang dalam pembinaan Pertamina. Tapi bukan kesalahan policy

Perhubungan". Begitu pendapat Seda, yang kini jadi anggota DPA.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini