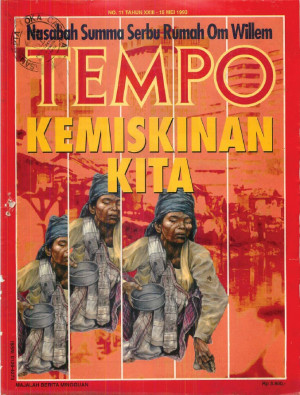

PADA waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, ada warisan kondisi ekonomi yang dualistik. Yakni antara perekonomian rakyat yang lemah, terbelakang, dan sektor modern yang dikuasai perusahaan asing, terutama milik Belanda. Empat belas tahun pertama (1945-1959), sistem ekonomi dualistik itu bercorak liberal kapitalistik. Sejak kembali ke UUD 45 (1959), mulailah Indonesia menyusun ekonomi nasional. Mulai dari sistem ekonomi sisialistik yang gagal total, kemudian dibantinglah setir menjadi demokrasi ekonomi pasar bebas. Selanjutnya, disusun dan diatur melalui pola Pelita, menjadi ekonomi berencana. Dengan ekonomi berencana itulah kemudian dicapai kemajuan. Secara makro, boleh dibilang sukses. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% setahun. Dan yang juga menarik adalah berkurangnya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan (dari 54 juta tahun 1976 menyusut menjadi 27 juta pada 1990). Namun, prestasi ekonomi berencana itu bukannya tanpa cela. Pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan kurang mampu merapatkan kesenjangan. Dan yang paling mencolok adalah kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dan ini pula tampaknya yang menjadi prioritas kabinet yang sekarang. Untuk mengentaskan kaum miskin ini, Prof. Mubyarto, yang kini menjadi salah satu asisten Ketua Bappenas urusan pemerataan dan kemiskinan, pernah mempunyai ide, yakni perlunya ada strategi kebijaksanaan ekonomi yang langsung melibatkan kaum miskin itu dalam aneka kegiatan pembangunan demi pemerataan dan keadilan. Ia punya tiga resep untuk pembangunan ekonomi, yakni lebih terdesentralisasi, lebih menekankan pembangunan pedesaan, dan memprioritaskan pembangunan sektor ekonomi rakyat. Mengapa desa? Sebagian besar, 80%, penduduk berada di desa. Dan lagi, jumlah orang miskin di desa dua kali lipat dibandingkan dengan mereka yang ada di kota. Pertumbuhan pendapatan penduduk kota pun jauh lebih pesat ketimbang yang di desa. Ambil contoh tahun 1990. Pendapatan rata-rata penduduk kota di Jawa dan Jakarta dua kali lipat yang diperoleh penduduk desa. Belum lagi betapa pesat kenaikan pendapatan mereka yang tergolong mampu karena industri dan pusat bisnis ada di kota. Ini tentu meninggalkan jauh mereka yang miskin di desa. Untuk melukiskan betapa kian timpangnya yang kaya dan miskin itu, kiranya pantas dicatat ucapan Mubyarto dalam suatu seminar. Untuk mengatasi kesenjangan, RRC mengatur agar harga produk industri semakin turun dan produk pertanian yang melibatkan sebagian besar rakyatnya kian naik. Agak lain tampaknya dengan di sini. Harga hasil industri cepat menanjak dan harga produk pertanian cenderung tertinggal. Dan tentu ini merenggangkan jarak yang kaya dan miskin. Upaya mengatasi kemiskinan dan kesenjangan itulah yang menjadi benang merah Laporan Utama ini. Bagian pertama, kecuali mengenai tekad Pemerintah memerangi kemiskinan, juga mengevaluasi berbagai upaya mengangkat mereka yang masih miskin, yang kini masih 15% itu. Dan sukses menekan kemiskinan ini juga dipuji oleh Bank Dunia. Dalam pengumumannya juga diungkap peta kemiskinan di seluruh dunia. Namun, kesenjangan bukan cuma antara orang per orang atau masyarakat. Ia juga ada di antara daerah. Bagian kedua ini diikuti dengan suatu analisa tentang peta kemiskinan di berbagai daerah. Dan semua itu diperjelas dengan wawancara dengan Menteri Ginandjar Kartasasmita dan sebuah kolom bekas Deputi Ketua BPS Soetjipto Wirosardjono. Akhirnya, tidaklah lengkap berbicara kemiskinan tanpa mengetahui kisah kaum miskin itu sendiri. A. Margana

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini