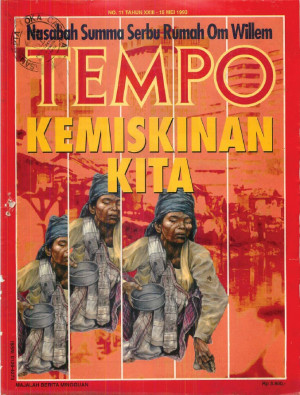

TAK biasanya Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita menghindar dari kejaran wartawan. Tapi sepanjang pekan lalu ia sulit ditemui. Agaknya, ia memang tak punya banyak waktu. Ginandjar sibuk dari satu rapat ke rapat lain, membahas topik yang lagi hangat: kemiskinan. Pembantu dekat Ginandjar, Prof Mubyarto dan Prof. Soegijanto Soegijoko, ikut pontang-panting. Kendati tampak kuyu karena kurang tidur, Mubyarto dan Soegijanto beruntung, tak seperti Ginandjar, yang akhir pekan lalu staminanya merosot dan harus diinfus. Isu kemiskinan sendiri sepanjang pekan lalu menggelinding bak bola sepak. Ia bergulir dari satu kaki ke kaki lain, ditulis di koran-koran, ditayangkan di televisi, dan diperbincangkan khalayak. Bila kemudian Ginandjar dicari-cari wartawan, ini bisa dimaklumi. Dia yang dianggap pertama menggulirkan ''bola'', dengan menggelar peta kemiskinan 28 April silam. Peta itu seketika mengundang perhatian luas. Kendati tak menyebut data terbaru tentang jumlah penduduk miskin, ia mengungkapkan kantong-kantong kemiskinan secara terbuka. Sekitar 34% (1.236 buah) dari 3.625 kecamatan di seluruh Indonesia, dalam peta versi Bappenas itu, tergolong miskin. Angka ini sepintas memberi penjelasan baru, di samping angka 15% penduduk Indonesia yang miskin. Kalau peta itu direntang lebih lebar, terlihat data yang lebih spektakuler. Provinsi yang tergolong maju semacam Jawa Timur ternyata memiliki 213 kecamatan miskin, 39% dari kecamatan yang ada. Maka, jangan ditanya kondisi di wilayah yang tergolong ''ketinggalan kereta'' seperti Aceh, Sulawesi Tengah, dan Timor Timur. Jumlah kecamatan miskin di daerah itu masing-masing 49%, 44% dan 74% (lihat Peta Kantong, Membuat Malu). Ginandjar agaknya tak mau menutup-nutupi kenyataan ini. Sebab, dalam Sidang Umum MPR Maret lalu, menurut Ketua Bappenas ini, soal kemiskinan mendapat perhatian yang amat besar. Ini soal amanat MPR. ''Political will dari Pemerintah sudah ada, sekarang tinggal menjalankannya,'' ujar Ginandjar. Namun, tak urung sejumlah kepala daerah gusar menyaksikan peta itu. Mereka tercengang melihat daerah yang dianggap makmur oleh pemda tiba-tiba jeblok menjadi kantong miskin di mata Bappenas. ''Saya tidak paham,'' ujar Gubernur Jawa Timur Soelarso. Para ekonom dan pakar statistik meragukan keakuratan peta itu. Di balik keriuhan suara pro dan kontra itu, tampak ada pandangan yang sejalan: kemiskinan merupakan keprihatinan bersama. Presiden Soeharto sendiri dalam pelbagai kesempatan mengakui bahwa masih ada 27 juta orang, 15% dari seluruh penduduk, berada di bawah garis kemiskinan. Angka yang disitir Presiden itu mengacu pada survei sosial dan ekonomi oleh Biro Pusat Statistik (BPS) 1990. Kenyataan itu pula yang dikemukakan oleh Presiden ketika memanggil 14 menteri di Binagraha 14 April lalu. Presiden juga minta para menterinya untuk merapikan koordinasi memerangi kemiskinan itu. Rupanya, Ginandjar cepat tanggap dengan isyarat itu. Ia segera memperkuat jajaran eselon satu di instansinya. Ada 15 pejabat baru dilantik 27 April lalu, antara lain adalah Prof. Mubyarto, sebagai Asisten Menteri Bidang Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan, serta Prof. Soegijanto Soegijoko sebagai Deputi Regional dan Daerah. Pada pelantikan para pejabat baru itulah Ginandjar mengatakan ''perang'' melawan kemiskinan dicanangkan. Kendati jumlah penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan sudah banyak berkurang, kata Ginanjar, tugas selanjutnya masih menanti: menekan lagi jumlah yang masih tersisa. ''Kemiskinan tak perlu ditutup- tutupi,'' ujarnya. Dan sasaran yang harus diatasi 14 menteri yang dipanggil Presiden bulan lalu itu pun cukup jelas. Identitas kaum papa antara lain petani gurem yang pemilikan lahannya kurang dari 0,25 ha, buruh tani, nelayan, perambah hutan, penganggur dan si putus sekolah. Para menteri diminta bekerja sama mengentaskan mereka lewat program kongkret seperti transmigrasi, PIR (perkebunan inti rakyat), koperasi, atau pembinaan usaha kecil. Bekas Menteri Keuangan J.B. Sumarlin menanggapi dengan hati- hati isu kemiskinan tersebut. Menurut Sumarlin, yang ikut mengarsiteki pembangunan selama lima Pelita lewat tim Widjojo Nitisastro, soal kemiskinan bahkan telah dipikirkan sejak tahun pertama Pelita I. Pada 1969, kata Sumarlin, Pemerintah telah menggarap program Bimas dan dana Inpres yang dialokasikan ke desa-desa. ''Program itu dimaksudkan untuk memerangi kemiskinan,'' ujarnya. Inpres dan Bimas terus berlanjut dengan pelbagai versinya. Dan itu cuma sebagian dari proyek besar lainnya: pembangunan prasarana jalan, jembatan, listrik masuk desa, kapal perintis, transmigrasi, pembinaan industri kecil, sampai pengiriman TKI dan TKW ke luar negeri. Lebih dari itu, kata Sumarlin, Pemerintah tetap konsisten dengan program-program ini. Ketiadaan modal usaha di daerah pinggiran tidak berhenti dengan kredit Bimas. Sampai kini masih tersedia KUT (kredit usaha tani) dan Kupedes yang melayani kredit gurem lainnya lewat KUD. Untuk kelompok yang lebih kuat tersedia kredit usaha kecil (KUK), yang menggantikan KIK (kredit investasi kecil) dan KMKP (kredit modal kerja permanen) sejak Januari 1990. Pendek kata, banyak jurus dipraktekkan untuk menekan angka kemiskinan. Hasilnya? ''Angka kemiskinan turun,'' ujar Sumarlin, sambil mengingatkan bahwa penduduk miskin ada 54 juta (40%) di 1976 dan turun menjadi 27 juta (15%) pada 1990. Jangan lupa pula, selama lima Pelita yang lalu, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi mengesankan, sekitar 5% setahun. Namun, di balik prestasi itu, ada soal lain. Ada anggapan bahwa kemakmuran hasil pembangunan itu belum dinikmati secara merata, salah satu hal yang dianggap sebagai biang kemiskinan. Kesenjangan ini terlihat dengan adanya perkiraan bahwa 20% penduduk terkaya menikmati 40% pendapatan negeri ini. Dan sebaliknya, 40% warga termiskin kebagian 21% pendapatan. Demikian pula dengan upaya mengatrol orang miskin lewat kredit kecil. Bank Indonesia mencatat bahwa realisasi KUK per Juni 1992 mencapai Rp 22,8 trilyun. Prestasi ini memang memenuhi amanat Paket Deregulasi Januari 1990, yang mengharuskan perbankan menyalurkan 20% kreditnya lewat KUK. Tapi kenyataan di lapangan bisa lain. Dengan pendekatan yang berbeda, ekonom UI Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengendus bahwa realisasi KUK pada April 1990 cuma 3% dari total kredit. Lepas dari soal angka itu, ekonom Dawam Rahardjo mencium gejala manipulasi KUK yang dananya dari BI dengan bunga rendah itu. Sebagian kredit itu, kata Dawam, jatuh ke pangkuan orang kaya. Sebagian lainnya, kata Dawam pula, tersalur sebagai kredit di atas Rp 100 juta, hal yang memang dimungkinkan karena plafon KUK Rp 500 juta. ''Tapi pengusaha lemah yang butuh modal di bawah Rp 50 juta jadi tak kebagian,'' ujarnya. Lebih dari itu, kalangan perbankan sendiri terang-terangan menggunakan dana KUK untuk kredit mobil pribadi atau rumah. Kalau bank-bank besar saja bisa melenceng dalam mengelola dana untuk pengentasan kaum miskin, kiranya tak aneh bila koperasi yang acap kali dibentuk secara dadakan jadi lebih sembarangan. Banyak koperasi jatuh-bangun sembari menyandera uang bank. Sebagian yang bertahan, kata Dr. Thoby Muthis, bekas Sekjen Dewan Koperasi Nasional (Dekopin), ialah koperasi yang berstatus anak angkat perusahaan besar. Sebagian yang lain cuma menjadi perantara antara petani dan tengkulak. ''Mereka tak bisa membebaskan petani dari tengkulak dan pengijon,'' ujar Thoby, yang kini menjadi Ketua Program Pascasarjana Universitas Trisaksi, Jakarta. Akibatnya, kata Thoby, dirasakan oleh para anggota KUD, sayur-mayur di Bogor. ''Harga sayuran di tingkat petani cuma 20% dari harga supermarket,'' tambahnya. Sosok koperasi yang lain bisa dilihat dari temuan tim UGM, Yogyakarta, yang sempat meneliti sepak terjang 16 KUD papan atas yang punya predikat ''mandiri'' di beberapa provinsi. Mereka diminta mencari fakta untuk masukan bagi Departemen Koperasi, yang berambisi punya 4.000 koperasi mandiri sampai akhir tahun ini. Yang membuat tim ini heran, ada dua KUD yang pingsan cuma dua bulan setelah dipromosikan menjadi KUD mandiri. Sebuah KUD jeruk di Kalimantan Barat mengalami hal serupa. Dana Rp 25 juta yang didrop dari Departemen Koperasi, 80% habis untuk membuat bangunan KUD itu, Rp 2 juta untuk membeli perkakas kantor, dan hanya Rp 3 juta yang dipakai untuk modal. Dana itu pun segera menguap tak berbekas. Singkat kata, dari 16 KUD mandiri itu, empat bisa disebut tewas seketika. Selebihnya, yang 12 buah, sampai saat ini masih bisa disebut lumayan atau bagus. ''Kalau yang mandiri saja ada yang seperti itu, bagaimana dengan KUD yang belum mandiri,'' ujar seorang dari tim tersebut. Jurus lain agaknya perlu dilirik untuk mengatasi kemiskinan, yakni lewat lembaga swadaya masyarakat (LSM). Paling tidak, Yayasan Indonesia untuk Kemajuan Desa (Yasika) menunjukkan prestasi nyata di Sumatera Utara. Yasika kini mempunyai 12 desa binaan di empat kabupaten. Sejak tiga tahun lalu, LSM ini menyalurkan 35 buah perahu motor untuk para nelayan. ''Semua kini sudah lunas,'' ujar Kamaludin Lubis, Direktur Yasika. Yasika juga berhasil menggiring warga Percut menanami pantai dengan sejuta pohon bakau. Di musim barat, ketika laut mengganas, nelayan bisa memancing ikan di sela-sela bakau. Keberhasilan LSM yang lain tercatat lewat program kredit gurem PHBK (pola hubungan bank-kelompok masyarakat). Sejumlah LSM menjadi penyalur kredit berskala Rp 100.000 sampai Rp 200.000 ini. Debiturnya tentu pengusaha gurem pula: bakul krupuk, tukang bakso, atau pengecer air pikulan. Sejak enam tahun lalu, konon, kredit PHBK ini telah mencapai volume Rp 8 miliar. ''Tunggakannya tak sampai 5%,'' ujar Adi Sasono, tokoh ICMI yang sehari-hari menjadi Pimpinan LSM Pusat Kajian Studi Pembangunan dan Ketua Harian Dekopin. ''Ini penting untuk menghadapi masalah kemiskinan,'' ujar bekas aktivis ITB itu. LSM barangkali hanya salah satu pilihan. Tapi siapa yang mampu menggerakkan perang antikemiskinan dengan dana, program, dan prasarana sebagai gerakan nasional? Tentu Pemerintah memang menjadi salah satu tumpuannya, tanpa harus mengesampingkan keikutsertaan masyarakat apa pun bentuknya. Toh tujuannya sama. Putut Trihusodo, Munawar Chalil (Medan), Nunik Iswardhani, Indrawan, Iwan Qodar Himawan, Faried Cahyono (Yogya)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini