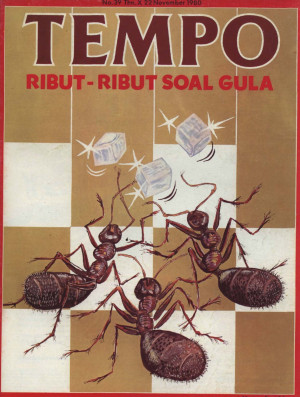

NASIB buruh kecil Pabrik Gula Jatiroto di Kabupaten Lumajang

(Ja-Tim) selama puluhan tahun tak banyak berubah. Turun-temurun7

jumlah mereka kini sekitar 29.000 jiwa, ratarata keluarga

tinggal di gubuk sempit di Kampung Rojopolo. Mereka tak punya

keahlian lain kecuali menanam, menebang dan membersihkan kebun

tebu.

Mereka merupakan generasi ketiga buruh-buruh yang

berdatangan dari berbagai kawasan di Jawa Tengah dan Jawa Timur

di awal abad ke-19. Nenek moyang mereka datang menebas hutan

bukan atas kemauan sendiri. Tapi dikerahkan Pemerintah Hindia

Belanda.

"Kami dikumpulkan dalam satu rumah besar beratap kajang,

yaitu atap dari anyaman daun kelapa," tutur H. Djamaluddin

Malik, 54 tahun, mengenang cerita embahnya, H. Hasan Ali. Hasan

Ali pada 1901 diseret Belanda dari Bojonegoro, 350 km sebelah

utara Jatiroto. Selama beberapa tahun, sebelum pabrik

berproduksi, Hasan Ali dkk. diizinkan bertanam padi, jagung dan

palawija di tanah hutan yang barusan dibabat.

Setelah roda pabrik mulai berputar, sekitar 1908, para buruh

mendapat perumahan kecil dan resmilah mereka menjadi buruh

pabrik. Yang sedikit punya kemampuan diangkat jadi juru tulis

atau mandor Selebihnya buruh kasar.

Sebagai imbalan, selain menerima upah, mereka boleh

menggarap tanah selain (yang tidak ditanami tebu), ditambah

pinjaman 2 ekor sapi untuk membajak. Mandor dan juru tulis

mendapat 3 ha (untuk ditanami padi) sedang buruh biasa 0,1 ha

(untuk jagung).

Bila panen, mereka harus menyetor 1/3 hasilnya ke pabrik.

Romusha

Meskipun hanya penggarap mereka, boleh dikata merupakan

golongan elite di Jatiroto. "Soalnya mereka lebih mampu

dibandingkan penduduk di luar desa," kata H. Basyuni, 50 tahun,

bekas penghuni rumah kajang Seperti halnya Basyuni, kini

sebagian besar penduduk yang mampu di sekitar Jatiroto memang

keturunan para mandor atau juru tulis. Mereka keluar dari

perkampungan, lantas membeli sawah di sekitar perkebunan, dan

menetap di situ.

Yang masih tinggal di Rojopolo hingga sekarang adalah para

buruh kecilyang tetap saja bekerja sebagai kuli pabrik. Nasib

mereka merosot dari tahun ke tahun. Di zaman penjajahan Belanda,

mereka masih mendapat imbalan atas tanaman tebu mereka. Kini

mereka tak lagi terikat oleh pabrik. Artinya, mereka boleh

bekerja untuk pabrik, boleh juga tidak.

Pihak pabrik pun tidak lagi menyediakan tanah sela (1973)

meskipun mereka masih tinggal di perkampungan.

Maka mulailah tingkat kehidupan mereka memudar. Apalagi setelah

Pabrik Gula Jatiroto dinasionalisasi pada tahun 60-an.

"Sekarang penduduk Rojopolo termasuk yang miskin di desa

ini," kata H. Djamaluddin Malik, eks penghuni persil yang kini

jadi Kepala Desa Rojopolo. Penghasilan mereka rata-rata berkisar

antara Rp 250-Rp 400 sehari. Kalau pabrik lagi tidak giling,

pada Februari dan Maret, buruh-buruh itu pun mulai melilitkan

pinggangnya dengan utang. Begitu seperti dialami Munadji alias

Ramelan, 56 tahun, ayah dari 9 anak.

Untunglah Munadji masih bisa bertukang. Dari penghasilannya

sebagai tukang itulah ia menyekolahkan anakanaknya. Ada anaknya,

tamatan SD, yang kini sudah bekerja di luar desa. Tapi pondoknya

yang masih saja berukuran 3 x 9 meter itu kini penuh sesak

dihuni anak dan cucunya.

Nasib Dirah alias Kenek, 60 tahun, setali tiga uang. Orang

tua ini sudah 37 tahun tinggal di Rojopolo la melarikan diri

dari Sampang (Madura), karena diuber Jepang untuk dijadikan

tenaga kerja paksa atau romusha. Ketika itu sudah ada saudaranya

yang tinggal di Rojopolo.

Dulu, ketika pabrik masih memberi kesempatan pada Dirah

bertanam jagung di tanah sela seluas 0,1 ha, lumayanlah. "Kalau

badan sakit ya masih bisa makan dari jagung simpanan," katanya.

Tapi sekarang? "Kalau tidak ada yang kasih utang ya tidak makan,"

tambahnya memelas Keempat anaknya meneruskan nasib sebagai

buruh pabrik.

Satu-satunya harapan sisa-sisa keturunan para kuli itu

ialah: tidak digusur dari kampung persil. Sebab memang tinggal

itulah sandaran hidup mereka. Tak seorang pun tahu sampai kapan

bisa tinggal di sana. Kelak, kalau pabrik memperluas areal

tanaman tebu, ya . . .

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini