Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

AGAKNYA bukan kebetulan bahwa buku seni rupa Indonesia yang paling banyak diterbitkan adalah tentang sketsa. Terbitan monografi pelukis Indonesia terkemuka umumnya menyertakan sejumlah besar karya sketsa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lihatlah, misalnya, monografi Affandi, Hendra Gunawan, Henk Ngantung, Srihadi, Sudjana Kerton, Widayat, Fadjar Sidik, Nyoman Gunarsa—siapa lagi? Monografi Sudjojono—terbit sepuluh tahun lalu—menggunakan judul Sketsa, Gambar & Pemikiran S. Sudjojono. Ada pandangan bahwa perkembangan seni lukis tidak terpisahkan dari kebiasaan mencorat-coret sketsa pada kertas (dan kanvas). Itulah pengaruh tekanan sosial di masa revolusi, kata sejarawan. Bermula dari masa munculnya sanggar, kata pengamat yang lain. Pendeknya, sketsa dianggap mengandung ekspresi pokok pelukis modern kita.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tentu ada sejumlah penyeket, lebih spesialis, tekun membuat karya sketsa. Karyanya bisa kita lihat dalam pameran—dulu, umumnya sketsa tersebar di majalah-majalah seni—termasuk misalnya di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran “Among Jiwo: Retrospeksi 40 Tahun Berkarya” memajang ratusan sketsa karya Yusuf Susilo Hartono, berlangsung sangat singkat, 9-13 November 2022. Kata “among” berasal dari bahasa Jawa, artinya merawat atau “momong”, juga menyiratkan arti memberi contoh, “ngemong”.

Yusuf Susilo berpendidikan sekolah guru. Ia lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, pada 1958, mengajar di sekolah dasar dan sekolah lanjutan di kotanya, lalu memutuskan pindah bekerja sebagai jurnalis. “Saya mau belajar kesenian dan kebudayaan dengan menjadi wartawan,” ujarnya. Dia pernah bekerja untuk beberapa surat kabar, terlama di koran sore Surabaya Post yang terbit di Surabaya. Ketika bertugas di Jakarta sebagai reporter seni budaya koran inilah (1986-2000) ia makin produktif membuat sketsa. Pameran sketsa pertama Pak Guru ini berlangsung di Bojonegoro pada 1981.

Di lingkungan jurnalistik dikenal istilah jurnalisme gambar. Ini termasuk bidang kerja wartawan selain menulis liputan. Meski Yusuf terutama lebih tertarik pada ragam sketsa, jurnalisme gambar mengenal ragam visual di samping penulisan berita, yakni ilustrasi, kartun, karikatur, fotografi, dan tentu saja sketsa.

Pamerannya, “Among Jiwo”, meliputi beberapa tema dan hampir semua mencakup sketsa, hitam-putih dan berwarna, di sana-sini bercampur dengan lukisan terutama ragam potret orang atau tokoh. Tak hanya ada banyak tema, kita juga bisa melihat ragam gaya sketsa yang dikerjakan Yusuf. Dia menggunakan pensil, pena, kuas, bolpoin, pastel, tinta cina, akrilik, dan kopi untuk menyeket macam-macam atau sekadar menggambar potret orang. Salah satu karya awalnya, Lanskap Bojonegoro (1982), yang menggunakan bolpoin, bisa dibandingkan dengan sketsanya 40 tahun kemudian, Bengawan Solo di Bojonegoro (2022), atau Ladang Minyak di Wonocolo (2022) yang memanfaatkan teknik basah dengan kuas dan tinta cina.

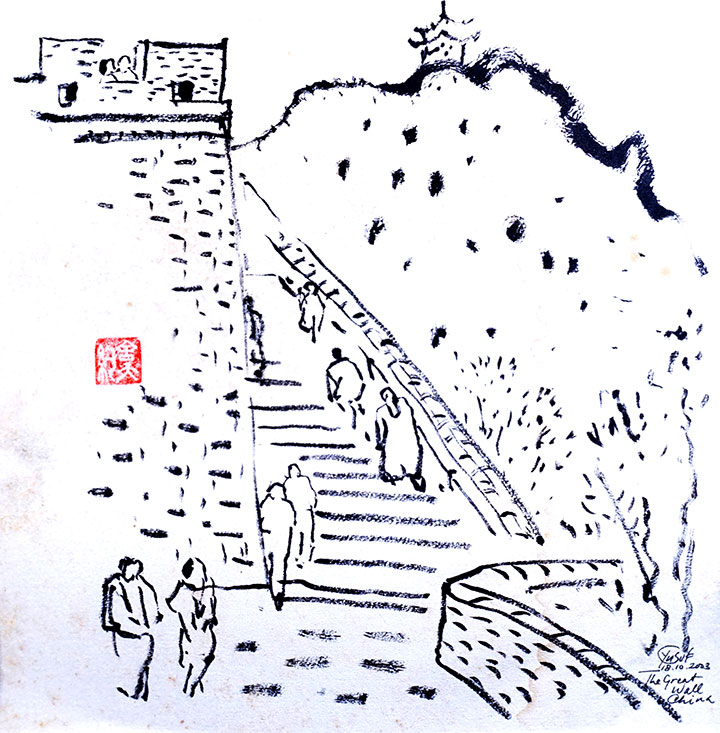

Kiranya Pak Guru Yusuf mau menunjukkan, bahwa wahana yang beda melahirkan kekhasan gaya sketsa, dan pembelajaran artistik lain dibutuhkan untuk ungkapan yang lebih lanjut. Teknik sapuan basah dengan kuas dan tinta yang mangkir dari garis tipis, halus, sambung-putus dari pena agaknya mulai dicoba Yusuf ketika ia “meliput” sejumlah pertunjukan sebagai penyeket. Lihatlah, misalnya, sketsa-sketsa ini: Putu Wijaya Monolog di Festival Internasional, Gedung Kesenian Jakarta (1997), Kereta Kencana Rendra-Ken Zuraida (1999), Love Letter (2001), The Great Wall of China (2003), dan Dewabrata (2018). Sketsa dengan sapuan kuas hemat, mirip gaya lukisan Cina pada The Ghost (2007) Angela Liong, adalah alih ragam dan lompatan dari gambar naratif ke sketsa yang menjurus ke lukisan. Dalam hal ini, kita tentu teringat akan kaligrafi dan piktogram. Dan, bagi Yusuf, sumber pertama untuk khazanah semacam itu adalah kitab-kitab beraksara Arab, tulisan tangan eyang buyutnya, Kiai Imran.

The Great Wall of China (2003)

Tangkapan atas gestur Putu yang diulang-ulang pada sebuah sketsa menunjukkan Yusuf hendak menyugesti kita atas sosok Putu yang berkelebatan di atas panggung, mengidentifikasi kehadiran sang aktor yang sama dalam perubahan ruang dan waktu pertunjukan. Gestur Rendra yang jangkung, dengan jubah, rambut panjang, dan sedikit membungkuk mengandaikan pengenalan penyeket atas sosok sang aktor di luar panggung. Garis-garis tebalnya pada beberapa sketsa tersebut bukan sekadar garis batas atau gatas bentuk, tapi blabar yang terbuka dan berbobot estetik. Tentu saja, kita telah berpuluh kali melihat langgam serupa dikerjakan oleh pelukis-penyeket di masa lalu, seperti Nashar dan Rusli. Nashar dengan garis kuas tebal putus-putus; Rusli dengan kelincahan garis dan bercak. Maka yang langka dalam pameran ini tentu bukan karya sketsanya, melainkan sosok Pak Guru yang perlahan-lahan dan gigih bertransformasi menjadi seniman.

Namun tentu saja yang hendak ditunjukkan seorang jurnalis gambar bukan hanya alat atau wahana. Sebagai jurnalis—dia pemegang Kartu Wartawan Utama dari Dewan Pers—Yusuf tertantang oleh kegentingan peristiwa. Aktualitas peristiwa ikut menuntunnya menyiasati gaya sketsa atau ungkapan artistik tertentu. Bagaimana memindahkan adegan sebuah pertunjukan yang berlangsung cepat dalam ruang gelap, suasana hening di atas selembar kertas? “Kita semua tahu, di gedung pertunjukan Yusuf selalu memilih tempat di balkon untuk membuat sketsa-sketsanya,” tutur Seno Joko Suyono, yang kerap menyaksikan koleganya itu menyeket. Sementara wartawan lain memilih tempat duduk dekat panggung, Yusuf menjauh. Spontanitas sketsa pertunjukan panggung bisa dilahirkan menggunakan tinta batangan pada dua sisi, sudut dan bidang untuk menciptakan kombinasi garis-garis dan bidang. Yusuf—pembelajar seni otodidak—mengingat sikap artistik pelukis-penari (almarhum) Bagong Kussudiardja: “Jika saya melukis saya menari, dan saya menari saat melukis.”

Maka apakah laporan verbal memang lebih berbobot ketimbang jurnalisme gambar yang dikerjakan Yusuf? Karya-karya sketsa Yusuf nyatanya tidak pernah menyertai laporan jurnalistiknya. Dan dia paham, bahwa jurnalisme piktorial tidak dapat sepenuhnya menggantikan foto yang dianggap lebih obyektif yang dihasilkan kamera. Jurnalisme tulis menggunakan kekuatan teks dan foto berikut keterangannya untuk memapankan obyektivitas berita seraya menempatkan jurnalisme artistik—dalam hal ini sketsa—sebagai sekadar serpihan subyektivitas penggambar. Anggapan begini tentu separuh keliru, dan beberapa sketsa Yusuf membuktikannya.

Sementara para pelukis di masa revolusi mewariskan dokumen peristiwa bersejarah melalui sketsa—dari Srihadi, Henk Ngantung, sampai Mohammad Toha (12 tahun)—dalam ruang pameran yang penuh sesak sketsa dan lukisan, Yusuf mengingatkan kita pada demonstrasi mahasiswa 1998. Perhatikan beberapa sketsa Pak Guru ini.

Sembilan sketsanya tentang suasana demonstrasi mahasiswa, Mei 1998, di sekitar Gedung MPR/DPR di Jakarta adalah dokumen sejarah yang amat berharga. Gambar-gambar berukuran kecil di sini tentunya adalah antisipasi situasi bagi penyeket. “Ukuran kertas sketsa yang saya pakai tergantung ukuran tas saya,” katanya. Kontur bentuknya yang padat dan rapat dan tekanan kuat kuas atau penanya menghadirkan ketegangan antara ragam gambar ilustratif dan spontanitas sketsa yang terlatih. Yang pertama produk kebiasaan yang tak perlu didikte peristiwa, sedangkan yang kemudian adalah upaya menangkap emosi sosial yang mesti dihadapi penyeket.

Teks-teks eksplisit pada banner “Turunkan Soeharto’, “Soeharto Turun”, dan “Adili” menjadi bagian dari gambar, bukan sekadar caption. Sketsa-sketsa 1998, Bersemangat Memasuki DPR/MPR, Menari Turunkan Soeharto, dan Mahasiswa Tuntut Sidang Istimewa, menghadirkan tatapan penyeket persis di tengah peristiwa dan kegentingan massa. Tapi ia juga menampilkan sisi-sisi lain pada sketsa Sepasang Kekasih di Tengah Demo di DPR yang menggambarkan sepasang orang muda berangkulan. Atau ini, Salat Berjamaah di Tengah Demo, suasana jeda ketika mahasiswa dan tentara tidak sedang berhadap-hadapan sebagai lawan. “Momen ketika saya motret memang tidak mungkin dibarengi dengan membuat sketsa,” tutur Yusuf.

Berjoget di DPR Menurunkan Suharto, 1998.

Tapi kita selalu tahu, bagi penyeket ataupun pemotret, realitas yang ditangkap adalah hasil suatu perspektif atau sudut pandang. “Beberapa hari setelah demo besar-besaran itu, saya ngecek kerusakan tempat-tempat…. Saya masuk ke sebuah toilet dan melihat banyak kondom berceceran di situ….” Pak Guru yang penyeket memutuskan pemandangan itu tidak menjadi bagian dari sketsa ataupun foto-fotonya, justru karena realitas selalu lebih kaya dari perspektif apa pun yang kita pilih.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo