Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

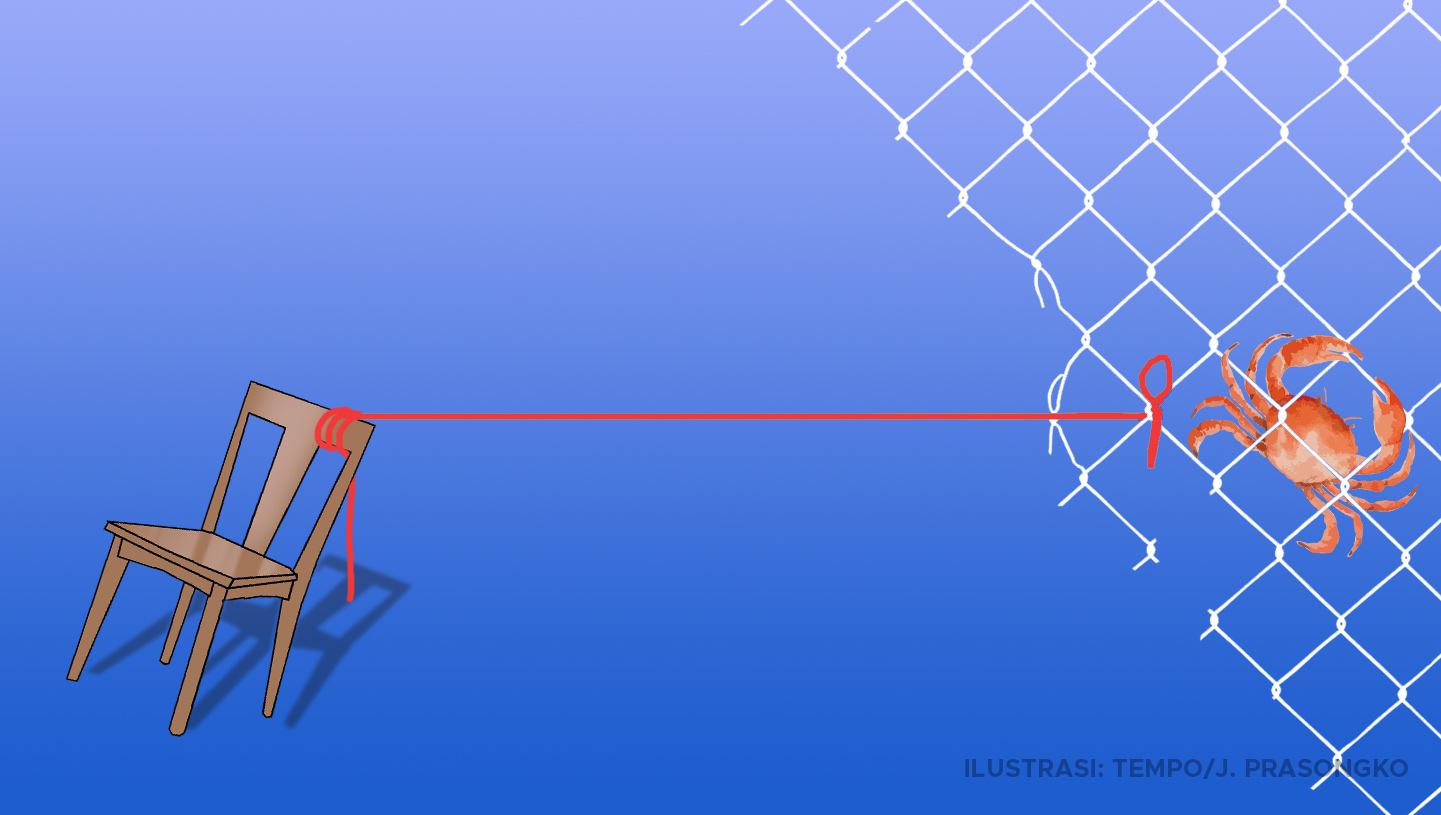

Kemarahan Presiden Jokowi dan aksi sujud Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dramaturgi di ruang pemberitaan media.

Patut disayangkan jika dramaturgi itu tidak memiliki makna berarti pada perubahan situasi.

Indikator kinerja kementerian harus dievaluasi sesuai dengan matriks kebutuhan Presiden dalam memerintah.

Gun Gun Heryanto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Banyak hal yang mengemuka di panggung politik kita. Kemarahan Presiden Joko Widodo yang berujung soal perombakan kabinet; aksi sujud Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di depan para dokter; dan Djoko S. Tjandra, buron kasus korupsi Cessie Bank Bali, yang mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam teori dramaturgi Erving Goffman di buku klasiknya, Presentation of Self in Everyday Life (1959), perilaku dalam pertunjukan kehidupan kita sehari-hari menampilkan diri kita dengan cara yang sama dengan aktor saat menampilkan karakter orang lain pada sebuah pertunjukan drama. Layaknya pertunjukan, seorang aktor dituntut mempersiapkan kelengkapan cerita, seperti setting, kostum, dialog, dan tindakan nonverbal lain, dengan tujuan meninggalkan kesan baik kepada penonton. Inilah yang disebut Goffman sebagai manajemen kesan.

Dalam perspektif itu, tak keliru jika para aktor—baik presiden, kepala daerah, maupun pebisnis—menjadikan ruang pemberitaan media sebagai panggung bagi dramaturgi yang dikonstruksinya. Ini sah-sah saja. Tinggal masyarakat yang mengevaluasi apakah narasinya koheren, benar, masuk akal, dan berdasarkan pada pertimbangan yang kokoh atau tidak. Yang patut disayangkan adalah jika dramaturgi itu tidak memiliki makna berarti pada perubahan situasi.

Pidato Presiden Jokowi yang menunjukkan kemarahan di depan para menterinya pada 18 Juni dan videonya baru dirilis pada 28 Juni lalu menjadi contoh bahwa politik kita termediasi. Kemarahan yang telah "lolos sensor" Istana tersebut meluncur ke khalayak melalui media massa dan media sosial serta membentuk pemeringkatan isu. Media ramai-ramai mengangkat kemarahan Presiden tersebut dengan isu reshuffle. Di sinilah media dan publik harus memiliki nalar kritis untuk memilah mana isu yang berorientasi pada kepentingan publik dan mana yang hanya menjadi "mainan elite". Jangan sampai media, seperti dikritik oleh Wright Mills dalam The Power Elite (1986), sekadar menjadi penyaji dunia pulasan.

Tak masalah jika Jokowi marah. Hal itu manusiawi dan relevan dengan kapasitasnya sebagai orang yang berada di puncak hierarki birokrasi. Hanya, jangan sampai marah lalu lupa inti masalah. Hal fundamental dari narasi Jokowi saat marah tersebut adalah harus ada perbaikan kinerja. Performa kerja para menteri banyak yang masih di bawah rata-rata. Beberapa pos disebut, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan kementerian di bidang perekonomian. Indikator kinerja harus dievaluasi sesuai dengan matriks kebutuhan Presiden dalam memerintah.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa pemerintah belum berencana merombak kabinet. Artinya, isu perombakan itu berpotensi hanya menjadi kegaduhan sesaat. Agar tak sekadar menjadi gelembung politik, ukuran perbaikan kinerja para menteri pada musim pandemi harus dijelaskan ke khalayak. Apa yang sudah dicapai para menteri sebagai perbaikan seusai kemarahan Jokowi? Langkah-langkah luar biasa apa yang ditempuh sehingga menjadi sumbangsih dalam perubahan yang signifikan? Misalnya soal serapan anggaran, stimulus ekonomi ke usaha kecil, penanggulangan fasilitas kesehatan, dan penyaluran bantuan sosial. Jangan sampai semua berhenti pada retorika semata dan evaluasi disamarkan sekadar mengamankan zona nyaman kekuasaan.

Hal serupa juga terjadi dalam drama Risma yang menular di media sosial dan ramai-ramai menjadi berita media. Kita tentu sangat mengapresiasi kesungguhan Risma dalam mengatasi pandemi. Dua periode kekuasaannya sebagai Wali Kota Surabaya menunjukkan kerja nyatanya dalam mengatasi masalah yang sangat kompleks di kota itu. Namun berkomunikasi juga patut memperhatikan cara dan tujuan. Sebagai orang yang memiliki otoritas, Risma harus mengedepankan komunikasi dalam manajemen kelembagaan secara proporsional. Jika ada hambatan, seyogianya hal itu diselesaikan dengan komunikasi timbal balik yang berorientasi pada pemahaman bersama. Tindakan bersujud di depan para dokter akan memantik interpretasi yang liar karena akan dianggap berlebihan. Substansi persoalannya terletak pada ego sektoral dalam mengatasi pandemi. Hal utama lain yang mesti diurai adalah relasi kuasa di antara kepala daerah, seperti Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur. Jangan sampai niat hati mengurai pandemi, apa daya berbuah drama.

Drama lain yang harus ada kejelasan akhir ceritanya tentu saja terkait dengan kasus hukum Djoko S. Tjandra: bagaimana negara dibuat tak berdaya oleh perilaku satu orang. Buronan itu ternyata dengan mudah membuat KTP elektronik. Tragisnya lagi, Djoko dengan berani datang sendiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan peninjauan kembali atas perkaranya. Drama ini menyisakan banyak pertanyaan, seperti data imigrasi dan paspor yang diduga kedaluwarsa. Jelas, ini bukan drama membahagiakan bangsa Indonesia di saat pandemi. Jika drama seperti ini terus berlangsung, di manakah wibawa negara?

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo