Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Upaya perpanjangan masa kepresidenan adalah indikator belum terkonsolidasinya demokrasi.

Upaya menghapus atau memperpanjang masa kepresidenan terjadi di 221 negara.

Kuncinya ada pada presiden dan partai berkuasa.

Edbert Gani Suryahudaya

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bagi penguasa, sisi humanis manusia merupakan suatu hal yang mengancam. Sisi tersebut menyiratkan bahwa kita bukan binatang egois yang perlu dikekang, dikendalikan, dan diatur. Kebebasan dalam demokrasi sering dikekang, seakan-akan hanya politikus yang mampu mencari jalan keluar. Begitulah kira-kira ungkapan Rutger Bregman dalam bagian pembuka bukunya yang menantang, Humankind: A Hopeful History.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bregman memang penulis radikal dalam membela sisi humanis manusia dewasa ini. Namun ia tidak sendirian. Fareed Zakaria dalam artikelnya, Putin’s War Reminds Us Why Liberal Democracy is Worth Defending, memaparkan bagaimana dalam situasi genting invasi Rusia, justru demokrasi liberal, yang beberapa tahun terakhir dirundung populisme dan nasionalisme semu, kompak untuk menegakkan kebebasan.

Pippa Norris, ilmuwan politik dari Harvard, berargumen bahwa populisme sejatinya sebatas retorika yang dapat diadaptasi oleh setiap pemimpin dari berbagai latar ideologi maupun spektrum politik. Taktik memberikan legitimasi politik pada ketokohan atau kelompok tertentu sebagai solusi terbaik, dan bahkan satu-satunya, dalam memecahkan berbagai masalah teknokratis yang dihadapi sebuah negara ini telah terjadi di berbagai belahan dunia.

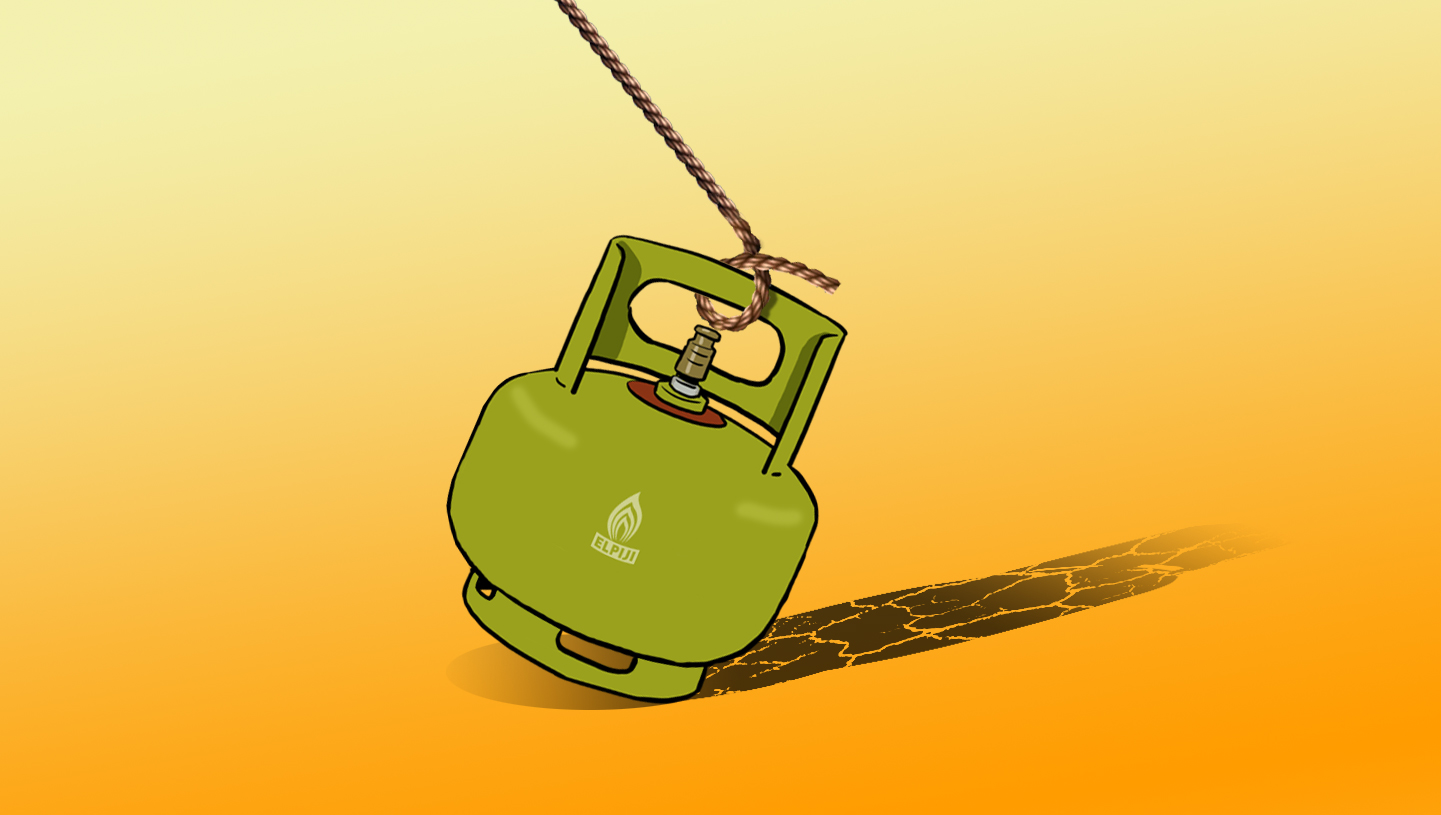

Begitu pun soal ide penundaan pemilihan umum ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Apa yang dihadapi Indonesia tidaklah unik. There is nothing new under the sun. Dalam kajian demokratisasi, upaya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi salah satu indikator belum terkonsolidasinya demokrasi di suatu negara. Semenjak gelombang demokratisasi ketiga bergulir, ide pembatasan masa jabatan selalu mengalami kontestasi dari elite-elite politik yang berusaha melanggengkan kekuasaan ketika sudah duduk di pemerintahan.

Salah satu artikel menarik mengenai upaya tersebut ditulis Kristin McKie (2019). Memanfaatkan data dari 221 negara yang turut serta dalam gelombang demokratisasi ketiga, McKie menganalisa usaha elite untuk menghapus pembatasan masa jabatan eksekutif atau paling tidak melanggengkan kekuasaannya selama beberapa tahun dengan cara mengubah konstitusi. Dari temuan McKie di negara-negara Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, ataupun Asia, terdapat upaya elite yang berhasil menghapus batas masa jabatan secara menyeluruh, ada yang berhasil memperlama masa jabatan selama beberapa tahun, tapi ada juga yang mengalami kegagalan.

Menurut McKie, faktor utama yang mempengaruhi variasi hasil dari upaya tersebut ialah derajat persaingan elektoral di masing-masing negara. Di negara-negara dengan level kompetisi partai politik yang rendah, ketika oposisi memiliki kekuasaan yang sedikit, elite dan partai yang berkuasa merasa bahwa ancaman pada kekuasaannya menjadi minimal. Mereka yang berkuasa sedemikian yakin bahwa kekuatan oposisi tidak akan mampu menggulingkan mereka dari kursi kekuasaan. Rendahnya level ancaman inilah yang mendorong para elite mengubah konstitusi dan melanggengkan kekuasaan.

Sebagai catatan, legislator yang berasal dari partai politik selalu memiliki insentif untuk terpilih kembali. Karena itulah, disiplin partai yang kuat dapat memotivasi legislator di parlemen untuk berdiam diri demi bertahan secara politik (political survival) ketimbang menentang ide perpanjangan masa jabatan. Meskipun dengan diam itu berarti mereka telah secara sadar mengurangi kontrol legislatif terhadap eksekutif dalam jangka panjang.

Selain itu, upaya perpanjangan masa jabatan juga tidak dapat dipisahkan dari insentif bagi eksekutif atau presiden itu sendiri. Dalam konteks ini, opini publik dan konsolidasi elite memainkan peran yang besar. Berdasarkan kalkulasi McKie, 80 persen dari total upaya formal perpanjangan masa jabatan presiden berhasil dilakukan. Ini mengindikasikan bahwa seorang presiden hanya akan berupaya melanggengkan kekuasaan apabila ia telah dengan sangat yakin usahanya akan berhasil. Untuk itu, dua prakondisi menjadi sangat penting: popularitas yang tinggi dan dukungan dominan kekuatan partai atau lembaga yudikatif di belakangnya (Corrales, 2016).

Dalam beberapa kasus, seorang presiden tetap melangkah untuk memperpanjang masa jabatan meskipun kompetisi elektoral antar-partai relatif tinggi. Penjelasannya ada pada faktor personal yang dipertaruhkan apabila ia lengser dari jabatannya dan digantikan oleh kekuatan yang menentangnya.

Dengan demikian, dominasi penguasa yang begitu besar dalam parlemen memiliki kemampuan untuk mencederai demokrasi konstitusional. Dengan kata lain, dalam demokrasi yang belum terkonsolidasi, institusi politik sangat rentan terhadap dinamika kekuasaan atau tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek para elite.

Dampak yang paling jelas dari usaha memperpanjang masa jabatan presiden dengan mengubah konstitusi tentu terhadap kepercayaan pada institusi politik. Pada akhirnya, kualitas institusi politik sangat menentukan kualitas kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Studi Javier Corrales bersama Michael Penfold (2014) terhadap 137 pemilihan umum presiden di Amerika Latin pada kurun waktu 1953-2012 setidaknya menunjukkan bahwa negara-negara tanpa pembatasan masa jabatan presiden memiliki tingkat kualitas kebijakan publik terburuk berdasarkan indikator Bank Dunia.

Mereka memberikan catatan bahwa, meskipun bukan merupakan kausalitas, korelasi yang ada menunjukkan indikasi fungsi perimbangan kekuasaan (checks and balances) politik yang mendorong kuatnya hukum, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan yang lebih baik. Karena itu, pembatasan masa jabatan dengan waktu yang jelas memberikan kepastian politik sehingga investasi pada sistem yang orientasinya jangka panjang ketimbang kuasa personal dapat tercipta.

Indonesia saat ini memang telah terjebak dalam dominasi yang terlalu besar dari koalisi pemerintah dengan hanya menyisihkan sedikit sekali kekuatan oposisi di legislatif. Partai-partai hanya berfokus secara pragmatis untuk mendapatkan porsi kekuasaan tanpa memberikan variasi gagasan yang jelas kepada para pemilih. Walhasil, ketokohan menjadi kunci dari persaingan politik saat ini, yang mendukung munculnya populisme yang tidak sehat dalam representasi politik.

Apakah ada jalan keluar dari situasi ini? Analisis Corrales (2016) terhadap 36 kasus perpanjangan masa jabatan presiden setidaknya berguna sebagai panduan kita. Pertama, diakui atau tidak, presiden merupakan aktor kunci dari upaya perpanjangan masa jabatan ini. Jadi, apabila presiden memang tidak ada niat serta sikap tegas dan konsisten dalam menolak ide perpanjangan masa jabatan, isu ini tidak akan mereda.

Kedua, terlepas dari niat presiden, harapan utama untuk menggagalkan ide perpanjangan masa jabatan ada di tangan partai yang paling berkuasa dan lembaga yudikatif yang independen. Poin kedua inilah yang perlu menjadi pegangan kita.

Survei lembaga Indikator pada 2022 menunjukkan, dari delapan institusi negara, partai politik menempati posisi terendah pada level kepercayaan masyarakat. Isu perpanjangan masa jabatan presiden adalah isu politik dan komitmen demokrasi paling besar. Penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan adalah harapan terakhir kita untuk bisa percaya kembali kepada partai politik di Indonesia sebagai benteng demokrasi.

Apabila usaha melemparkan ide presiden tiga periode dianggap menampar wajah Presiden Jokowi, ide penundaan pemilihan umum tak ubahnya seperti menampar wajah demokrasi yang susah payah dibangun sejak reformasi. Dalam konteks yang kedua, yang merasakan sakitnya ialah jutaan pemilih Indonesia.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo