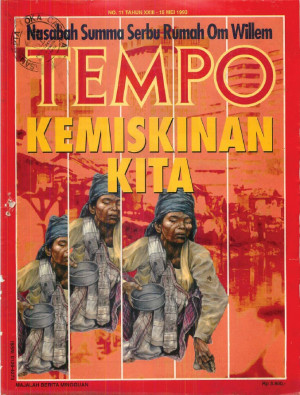

MEN Sari, 35 tahun, seorang buruh penganyam daun lontar untuk bungkus gula merah di Desa Muntigunung, Kabupaten Karangasem, Bali, tak punya pilihan lain. Ia hanya mampu membawa uang ke rumah Rp 125 per hari. Maklum, upah untuk sebuah anyaman hanya lima perak. Ibu lima anak ini merasa pilu manakala membandingkan penghasilannya dengan perolehan tetangganya yang hanya mengemis yang ternyata lebih besar. Nasib serupa juga dialami keluarga Armia, dari Desa Mon Singet, Kecamatan Darussalam, yang hanya 15 kilometer dari Kota Banda Aceh. Penjaja ikan yang menanggung keenam anaknya ini melukiskan kepada TEMPO: ''Kami kadang harus mampu bertahan tak makan dua hari.'' Untuk memenuhi kebutuhan utamanya, yakni makan, ia susah setengah mati. Sedangkan tetangga kampungnya di kompleks Kajhu Indah, yang hanya 400 meter dari Mon Singet, punya antena parabola di rumahnya. Inilah potret kemiskinan dan kesenjangan yang terlihat. Bali dikenal sebagai penghasil devisa pariwisata yang besar. Pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 37 miliar lebih per tahun. Namun, Bali juga punya kantong-kantong kemiskinan. Sedikitnya 15 kecamatan masuk kelompok miskin termasuk Karangasem yang juga dikenal sebagai ''kantong'' pengemis. Sementara itu, Aceh dikenal sebagai penghasil minyak dan LNG di Arun, serta pabrik petrokimia. Namun, rupanya sedikit sekali hasil alam itu yang tercecer di sana. PAD Aceh (didapat dari pajak daerah, retribusi, dan lain-lain) sekitar Rp 17 miliar, kurang dari separuhnya Bali. Hingga, kisah seperti dialami Armia tadi ada di mana-mana. Ada 2.000 desa lebih (51%) yang tersebar di 65 kecamatan tergolong miskin. Riau, dalam buku pelajaran IPS di SD, dikenal sebagai daerah penghasil minyak yang legendaris. Separuh minyak Indonesia dipompa dari sana. Di samping, ia masih punya kelapa sawit, karet, dan hasil laut. Pendapatan asli daerahnya hanya Rp 24 miliar. Hingga, ia masuk kelompok provinsi yang miskin dalam peta Ginandjar. Masih ada 29 kecamatan miskin. Seperti kata seorang peneliti dari P3PK UGM Yogya, kalau misalnya minyak itu mengucur seluruhnya di sana, bisa jadi pendapatan per kapita Riau yang tertinggi di Indonesia. Lain halnya dengan DKI Jakarta dan Surabaya. Kedua kota ini menjadi pusat bisnis dan industri. Secara keseluruhan, keduanya tergolong kaya, dan pertumbuhan ekonominya pun meninggalkan daerah lain termasuk yang kaya sumber alam. Surabaya mampu menopang PAD Jawa Timur menjadi Rp 180 miliar, dan DKI mencapai Rp 695 miliar. Kesenjangan antardaerah itu bukannya tak diatasi. Program Inpres pembangunan desa, daerah tingkat II dan daerah tingkat I, merupakan salah satu uluran Pusat untuk menolong Daerah. Masih ada lagi pembagian dana berupa ADO (alokasi devisa otomatis), yakni daerah mendapat bagian tertentu berdasarkan persentase devisa yang dihasilkan. Namun, cara ini kurang menguntungkan bagi daerah yang tak punya sumber devisa. Setelah itu pembagian kue pembangunan diatur berdasarkan jumlah penduduk dan luas daerahnya. Minimal Rp 625 juta per tahun tiap kabupaten. Pembagian ini pun kemudian dianggap kurang pas. Sebab, menurut Sugijanto Soegijoko, deputi Ketua Bappenas bidang Regional dan Daerah, itu bisa pula dilihat kurang adil. Ia mengambil contoh Timor Timur yang berpenduduk 750 ribu jiwa punya 13 kabupaten. Dana yang diturunkan ke sana sekitar Rp 9 miliar. Sedangkan Bengkulu yang berpenduduk 1,1 juta dan terdiri dari 4 kabupaten hanya kebagian Rp 4 miliar. Kemudian sistem pembagian dana Pusat itu pun diubah lagi. Tiap provinsi mendapat dana Rp 25 miliar plus dana yang dihitung berdasarkan luas daratannya. Irian Jaya, yang luasnya hampir 20% Indonesia, bisa mendapat Rp 43 miliar. Namun, yang ini pun membuat Riau dan Maluku, yang wilayah lautnya lebih luas daripada daratan, menjadi iri. Untuk itu dicari jalan tengah. Disediakan dana untuk prasarana angkutan penyeberangan, seperti feri atau angkutan laut lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan antardaerah, sejak 1989 diperkenalkanlah program pembangunan kawasan terpadu (PKT). Pendekatannya lebih ke kedaerahan, bukan sektoral. Sasarannya adalah tempat terpencil, terisolasi, dan miskin seperti NTB, NTT. Sepanjang tahun lalu, misalnya, dana PKT ini mencapai Rp 70 miliar untuk sejumlah desa di 480 kecamatan. Tiap desa membutuhkan rata-rata Rp 300 juta. Dan itu bukan hanya di luar Jawa. Di sebuah desa terpencil di Kabupaten Kendal, tak jauh dari Semarang, pun kebagian dana ini karena ada desa yang hampir tak tersentuh pembangunan selama beberapa Pelita. Dana itu dipakai untuk pengaspalan jalan. Miskinnya suatu daerah lebih kentara bila ditengok APBD yang dibuat tiap tahun, yang sebagian besar didapat dari pusat. Riau, misalnya, yang disebut sebagai penghasil devisa minyak, hampir 80% dana untuk APBD didrop dari Jakarta. PAD cuma menyumbang 20% dari APBD-nya yang tahun ini sebesar Rp 130 miliar, atau sekitar 10% dibanding APBD Jawa Timur yang Rp 1,2 triliun itu. Begitu pun, kata seorang peneliti P3PK UGM Yogya yang ikut menyusun pola dasar Repelita VI propinsi itu, pembanguan daerah Riau lebih diarahkan untuk proyek nasional. Misalnya, perbaikan jalan, jembatan, di kawasan minyak atau pengembangan Pulau Batam. ''APBD Riau kurang berorientasi pada orang miskin,'' katanya. Pembukaan jalan di daerah-daerah yang terisolasi kurang gegap- gempita di sana. Untuk membuka daerah terisolir, cara Kalimantan mungkin bisa dicontoh. Dengan APBD masing-masing, para gubernur se- Kalimantan merancang jalan yang bisa menghubungkan semua provinsi di sana. Jalan yang dibangun dengan APBD sejak 1988 itu mulai terlihat dari Kal-Bar (Muarapinoh, Pontianak, Sintang) ke Kal-Teng (Pangkalanbun dan Palangkaraya), kemudian ke Amuntai di Kal- Sel. Namun, kesenjangan paling mencolok sebenarnya terjadi antara Jawa dan luar Jawa. Memang, kata pakar ekonomi regional Iwan Jaya Azis, langkah pembangunan Indonesia bak putaran jarum jam. Dari Jawa, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, terus ke Indonesia Timur. Namun, ia juga melihat, selama 25 tahun ini tekanan pembangunan ada di Jawa. ''Ini yang menghambat kemajuan ekonomi di luar Jawa atau belahan timur Indonesia,'' katanya. Tentu kesenjangan paling lebar adalah Indonesia Barat dan Timur, baik dilihat dari PAD maupun pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Kalau mau segera mengatasi kesenjangan Indonesia Barat dan Timur, Iwan mengusulkan adanya deregulasi daftar isian proyek (DIP) untuk Indonesia bagian Timur. Kecuali dana, perlu pula disediakan insentif yang menarik bagi investor di Indonesia Timur. Misalnya, pembebasan pajak, penyediaan prasarana, atau daya tarik lainnya. Artinya, pemrosesan dan ekspor bisa dilakukan langsung di sana, tanpa harus lewat pelabuhan, misalnya, Surabaya. Resep ekonom UI Anwar Nasution agak lain. Pengembangan Indonesia Timur perlu dikaitkan dengan Indonesia Barat, Australia, atau Papua Nugini. ''Polanya seperti pembangunan segitiga Batam, Singapura, Johor itulah,'' katanya. Pola serupa juga bisa diterapkan di daerah lain, dengan cakupan yang berbeda tentunya. Agus Basri, Iwan Qodar Himawan, dan Zed Abidien

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini