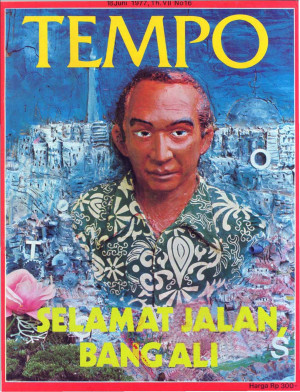

"Ada, ada yang ditakuti dari Ali Sadikin itu. Apa? Ali Sadikin

itu orang yang keras.

Bung Karno, 28 April 1966

SEBELAS tahun kemudian, orang yang disebut Bung Karno "keras"

itu masih tetap keras. Ia masih bisa berteriak "goblog" kepada

pembantunya yang berbuat salah - dengan kemarahan yang termashur

itu. Dan ia masih seperti mendera dirinya sendiri dalan bekerja.

Hari-hari terakhir masa jabatannya (akan habis menjelang akhir

Juni ini - lebih cepat dari dugaan semula) ia lalui seolah-olah

ia masih akan tetap ditugaskan di sana. Sampai di kantor jam

6.30 pagi. Kembali ke rumah jam 14.00 atau setengah tiga.

Kemudian mulai jam 17.00 bekerja lagi di rumah termasuk menerima

tamu - hingga jauh malam.

Ia juga masih memilih olahraga yang keras. Bukan sesuatu yang

bisa dilakukan sambil jalan, melainkan latihan kesegaran jasmani

di ruang khusus di Balai Kota tingkat 4. Latihan berlangsung

sampai satu jam, antara lain dengan mengayuh ergo-cycle. Hal ini

dilakukannya dua kali seminggu, di samping berenang di kolam

renang di rumahnya atau terkadang, di tempat lain. Sekali-sekali

ia main sepakbola. Dua pekan yang lalu misalnya ia jadi kiper -

posisi yang kurang cocok dengan semangatnya yang gelisah.

Tapi dengan umur 50 tahun, fisiknya tak urung toh berubah.

Berkat latihan dan disiplin dirinya (ia tak merokok), ada yang

pernah menaksir bahwa kondisinya lebih muda 10 tahun dari

umurnya. Namun rambutnya jelas menipis. Kerut di dahinya lebih

kentara. Ia nampak lebih berat, meskipun tidak pernah gendut (77

kg dengan tinggi 1.78 m). Semua itu menyebabkan ia lebih nampak

angker atau berwibawa. Yang membantu Ali Sadikin, selain

keluarga yang tenang, barangkali juga sifatnya yang spontan,

yang meledak dalam marah dan ketawa. Ia tak diam menahan

perasaan. Tapi siapa yang tidak di"makan" oleh tugas selama

sebelas tahun, dengan kota yang setegang Jakarta?

Sadikin bukan perkecualian. Ia mulai dari tidak tahu apa-apa

sama sekali tentang kota. Ketika Bung Karno, Presiden pertama

dulu menunjuknya jadi Gubernur, isterinya - dokter gigi Nani

Sadikin tertawa karena merasa aneh, bahwa suaminya dapat tugas

itu. Tapi pengalamannya sebagai komandan dalaun ketentaraan toh

ternyata berguna. Terutama dalam mengatur kembali organisasi

pemerintahan daerah. Dan agaknya di sinilah prestasi Ali Sadikin

yang terutama yang justru selama ini tidak terlihat. Seperti

kata seorang pembantunya: "Bagi banyak orang luar kepemimpinan

Ali Sadikin ditandai oleh kejutan-kejutan dan pembangunannya

yang spektakuler. Tapi bagi kami yang di dalam ada hal yang

lebih penting lagi ia meletakkan dasar tertib pemerintahan yang

sebelumnnya belum ada".

Pembangunan yang spektakuler, selain menyebabkan ia dipuji tapi

juga menyebabkan ia dicela -- dan contohnya amat banyak tentang

itu. Juga ucapan-ucapannya, sering mengandung humor tapi terlalu

blak-blakan, sering menyebabkan ia menambah jumlah musuh. Tapi

agaknya apa yang dilakukannya dalam organisasi pemerintahan

daerah sukar untuk dibantah manfaatnya-juga setelah ia tidak ada

di kantor gubernuran nanti. Soetjipto Wirosardjono, Kepala Pusat

Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta, dalam

tulisannya dalam majalah Prisma baru-baru ini menyebut beberapa

pembaharuan yang dilakukan Ali Sadikin secara diam-diam di situ:

� Ia mengakhiri dualisme. Sebelumnya, dalam pemerintahan daerah

terdapat dua perangkat yang secara strukturil terpisah. Yang

satu adalah perangkat pemerintahan pusat (lazimnya disebut:

pamongpraja). Yang lain adalah perangkat otonom. Yang pertama

merupakan aparat Departemen Dalam Negeri, bertugas menjalankan

fungsi pemerintah umum di daerah. Yang kedua adalah aparat

pemerintah daerah, berfungsi melaksanakan tugas yang sudah

dilimpahkan kepada daerah. Dalam waktu kurang dua bulan setelah

pelantikannya, Sadikin membereskan ini - dengan doktrin hanya

ada satu perangkat pemerintah daerah.

Dengan adanya perubahan itu, "saya misalnya, tak merasa jadi

orang pusat", kata Hafiz Fatchurachman. Asisten Sekwilda DKI

yang waktu itu kedudukannya menempatkan dia sebagai orang pusat

yang bekerja di pemerintah daerah. Semangat seperti itu tak

timbul lengan sendirinya. Sebab pengelolaan kepegawaian, dari

seleksi, pengangkatan, penempatan penggajian, jenjang karir dan

semua aturan kepegawaian bersumber pada satu paket

kebijaksanaan, yang berlaku baik untuk pegawai yang berstatus

pusat maupun daerah.

� Ia mempelopori adanya "badan perencanaan daerah". Ali Sadikin

sudah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan sejak 19 Juni

1968. Baru enam tahun kemudian, Bappeda ini berlaku untuk

daerah-daerah lain, berkat Keputusan Presiden tahun 1974.

Bappeda itu kini berfungsi sebagai staf perencanaan dari

gubernur kepala daerah. Tapi waktu Sadikin memulainya, dasarnya

lebih luas dari sekedar pejabat: untuk mengembangkan

keikut-sertaan masyarakat, wakil pelbagai kepentingan yang hidup

dalam masyarakat dimasukkan. Badan ini pun jadinya bukan cuma

diisi oleh birokrasi pemerintah daerah.

� Ia membagi wewenang kepada mereka yang di bawahnya. Sampai Juni

1966, para kepala perwakilan pemerintahan umum di tiga wilayah

Jakarta yakni para bupati -- tidak dilengkapi dengan wewenang

yang cukup. Wewenang pengelolaan pemerintahan terpusat di tangan

gubernur. Sadikin mengubah ini. Dilakukan "dekonsentrasi

teritorial dan fungsionil", dengan membentuk wilayah

administratif "kota", kecamatan dan kelurahan.

Itu, tentu saja, cuma beberapa hal pokok yang dilakukannya. Yang

lebih penting agaknya bahwa ia mulai tidak dengan sikap seorang

petugas yang terhimpit oleh peraturan. "Saya lebih suka

menyebutkan dia juga sebagai entrepreneur", kata Hafiz, ketika

ditanya tidakkah perobahan yang dilakukannya di tahun 1966 itu

melanggar Undang-Undang yang ada. Dengan kata lain, Sadikin bisa

dikatakan mendahului perubahan peraluran -- yang kemudian memang

sering terjadi. Mungkin itulah sebabnya, dengan sifat "keras"nya

itu, ia bisa nampak seperti mau memaksa pergantian ketentuan.

Soetjipto memberi contoh: ada aturan bahwa dari pungutan

pendapatan tanah daerah dapat 40%, pusat 40%. Sadikin bilang

"tidak". Pusat 20% saja. Caranya, kata Soetjipto, "dengan

membuktikan bahwa logikanya lebih genah, lebih adil".

Tidak semua kepala daerah, tentu saja, berani begitu. Ali

Sadikin sendiri pernah mengatakan, bahwa kelebihannya untuk

berkata blak-blakan kepada pusat adalah karena ia salah satu

perwira ABRI yang paling senior. Sikap demikian juga

diharapkannya bisa jadi semacam "pendidikan demokrasi", karena

tak serta merta mengiyakan bahwa yang dikatakan oleh atasan

mutlak benar (lihat: wawancara, hal. 15). Tapi agaknya orang di

"pusat" tak selamanya senang. Soegiharto, Ketua Fraksi Karya di

DPR, misalnya menyuarakan perasaan itu dengan mengecam sikap

Sadikin.

Bagi para pembantunya, sikap Bang Ali punya dasar. Kata

ajudannya, Chris Hutapea, ucapan Ali Sadikin "sebetulnya

dimaksudkan untuk memancing reaksi", sedang "sebelumnya sudah

dilakukan usaha yang cukup lama". Soetjipto punya penjelasan

yang agak lain. Menurut "etik kekaryaan" memang "maki-maki harus

dilakukan di dalam", namun Ali Sadikin juga dididik dalam

pasukan komando. Dalam saat-saat tertentu, ia menggunakan

"terapi kejutan". Kita bikin kejutan, kita juga harus tahu

konsekwensinya, begitu katanya. Setelah itu ia mengukur

kekuatannya: kira-kira ia bisa terus dengan rencananya atau

tidak. Ada juga yang tidak bisa terus. Ir. Wardiman dari Biro II

DKI, menunjuk misalnya ide "defisit aktif". Ali Sadikin

memperkenalkan ini: prinsipnya, penerimaan 100 sementara

pengeluaran 120, dengan kekurangannya dicarikan gantinya oleh

DKI sendiri. Pusat tidak mengizinkan ini, karena bisa ditiru

oleh daerah lain, sementara defisitnya belum tentu benar.

Betapapun Sadikin masih suka mencoba menawar. Tapi lebih dari ke

Marinirannya, ia juga nampaknya memang suka adu argumentasi.

Ketika suatu kali Arief Budiman (kini di Universitas Harvard)

dianggapnya "mengacau" di Gelanggang Remaja, Ali Sadikin dalam

suatu kesempatan melantik anggota Dewan Kesenian (a.l. Arief

termasuk yang dilantiknya) langsung mengecam Arief. Dan langsung

dari podium ia menantang: "Rief, jawab Rief!" Arief memang

kemudian mendebatnya, dan Gubernur melayaninya, dan antara

keduanya tak ada perasaan dongkol lagi. Tak mengherankan bila

kaum intelektuil, para tukang kritik itu, terutama mahasiswa,

merasa ada kecocokan dengan Sadikin. Mereka diam-diam mengagumi

orang ini, orang yang tak takut dan tidak sakit hati bila

dibantah. Mungkin itulah sebabnya Ali Sadikin, yang diangkat oleh

Sukarno dan pernah dicurigai sebagai unsur "Orde Lama" oleh para

muda di kampus UI, kemudian terasa dekat bagi mereka. Diakui

atau tidak, sumbangannya dalam meredakan beberapa peristiwa

demonstrasi mahasiswa ialah karena ia tidak dianggap apriori

memusuhi dan mencurigai mereka.

Dan itu amat penting kiranya bagi sebuah ibukota. Ibukota

negeri-negeri berkembang biasanya mengandung "arus bawah" yang

suka beroposisi. Di Jakarta misalnya, di tahun 1966-1967,

demonstrasi anti Bung Karno paling keras terjadi. Sebab

sementara orang di daerah masih menganggap sang pemimpin

bagaikan setengah dewa, di Jakarta segala gosip yang ganas

berkecamuk -- dan fakta-fakta yang buruk memang dengan lebih

mudah terpaparkan tentang para bapak dan ibu pembesar. Kontras

kehidupan dalam kota yang penuh persaingan ini juga menyebabkan

rasa tak puas mudah terbit - meskipun tidak disuarakan oleh

pers, seperti halnya di zaman Orde Lama dulu, di mana pers

dibungkam. Bagaimana Ali Sadikin menghadapi ini? Mungkin

sikapnya yang gemar adu argumentasi itu cocok untuk tidak

melihat gejala "oposisi-oposisi"-an itu sebagai ancaman -

apalagi ia nampaknya cukup populer. Tapi mungkin juga filsafat

kepemimpinannya menolong. Dalam pidatonya di Manila waktu

menerima Hadiah Magsaysay 31 Agustus 1971, ia menyatakan bahwa

gubernur yang baik adalah "gubernur yang sepenuhnya menempatkan

dirinya sebagai seorang kepala pemerintahan daerah, dari mana

pun dia berasal dan afiliasi politik apapun yang dia anut".

Baginya, "menempatkan diri sebagai seorang gubernur juga berarti

meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau

korps". Dan agaknya kritiknya kepada tiga kontestan sekaligus di

waktu pemilu yang baru lalu - meskipun ia ikut dalam rapat umum

Golkar - merupakan pelaksanaan dari prinsipnya.

Ia nampaknya berusaha benar, untuk bersetia kepada sikap fair.

Kepada TEMPO yang mengkritiknya ia pernah berkata, bahwa tidak

fair kalau dia tak diberi kesempatan membela diri dan membantah

kritik. Ia sendiri membaca sejumlah besar koran dengan lahap,

dan dengan kecepatan yang mengagumkan ("Mungkin dia belajar

teknik baca cepat", kata seorang pembantunya). "Pak Ali

seolah-olah diperintah koran", kata Humas DKI Syariful Alam.

Waktu sarapan ia baca koran, di jamjam kantor awal ia baca koran

-- dan mencoret-coret dengan spidol merah apa saja yang harus

diperhatikan, dan diperbaiki, oleh anak buahnya. Sedikitnya

sehari 20 penerbitan yang ia "garap" begitu.

Tapi adakah ia bersedia menerima kritik dari bawahannya?

Beberapa pembantu dekatnya mengatakan "ya". Ia setidaknya

menciptakan iklim untuk itu, meskipun - kata Soetjipto - bagi

bawahannya yang berlatarbelakang "feodal", kesempatan yang ada

itu jarang dipergunakan. Ir. Piek Muljadi, Ketua Bappeda DKI,

atau Hafiz, biasa saja bila harus menunjukkan mana sikap Sadikin

yang "tidak konsisten" dengan garisnya sendiri. Seperti suasana

di rumahnya, di mana para pembantu rumahtangga nampak cukup

bebas borsikap, bawahan Sadikin menyataksn bahwa hubungan mereka

dengan Pak Ali tidak banyak bersuasana rikuh. Dulu waktu Bang

Ali baru duduk jadi Gubernur mereka punya acara keliling

bersama, menginap di rumah daerah pinggiran, dan di situlah

mereka saling kenal dengan intim. Tiap Rabu juga ada acara minum

kopi dan omong-omong bebas.

Yang mungkin tidak banyak terdengar ialah justru suara dari

kalangun DPRD. Tapi menurut Hafiz, hal ini disebabkan karena UU

yang ada menentukan begitu rupa, hingga hubungan antara

Pemerintah DKI dengan DPRDnya ibrat suami istri. Setiap kali

persoalan diselesaikan di dalam. Nampaknya memang soalnya

kemudian terserah kepada kwalitas para anggota DPRD. Tapi

kiranya asas semacam itu agak kurang konsisten dengan

"pendidikan demokrasi yang diniatkan Ali Sadikin. Toh rakyat di

luar ingin tahu juga bahwa anggota DPRD mereka menyuarakan suara

hati mereka, dan pemerintah daerah mau mendengarkan.

Itu tidak berarti bahwa benturan antara anggota DPRD dengan Ali

Sadikin tak pernah terjadi. Pengalaman Haji Hartono Mardjono SH.

angota DPRD dari fraksi PPP misalnya cukup jelas. Dalam sidang

pleno 1972 ia menkritik ketidak-beresan pembangunan terminal bis

Rawamangun. Ali Sadikin marah besar kepadanya. Di muka sidang

lenkap, tapi setolah hadirin lain diminta ke luar. Sadikin

menyerang Hartono konon sembari menghantam podium. Hurtono yang

waktu itu sudah hampir saja meninggalkan sidang, kemudian

menegtahu bahwa Ali Sadikin bisa jadi baik. Sadikin mengirim

Desun agar Hartono menemuinya. Mereka berbicara selama 5 jam.

Dan menurut seorang pembantu Sadikin. Hartono adalah salah

seorang anggota DPRI yang dihormati Bang Ali. Hartono sendirl

tak pernah sowan ke rumah Sadikin, dan Sadikin sendiri tak

menuntut agar ia disowani. "Hubungan kami tetap zakelijk", kata

Mardjono kepada TEMPO.

Maka seraya ia memuji Ali Sudikin, bahwa orang ini tak punya

sikap munailk, bila jadi tauladan bagi masyarakatnya dan "sulit

dicari gantinya", ia jugu menambahkan kritik. Ali Sadikin

kadang-kadang terlalu mengutamakan strategi, hingga

penyalahgunaan wewenang oleh bawahannya terasa seperti

dibiarkan. Tak berarti ia tak pernah menindak anak buahnya. Tapi

Sadikin pun punya batas - dan juga kesalahan, tentu saja.

Mungkin penglepasannyu dari kursi penjabat Kepala Daerah pada

saat ini justru merupakan alamat baik baginya, sebelum harum

namanya hilang dari Jakarta yang terus berubah. Sebelum orang

lupa mengenang jasa besar yang telah dilakukannya. Sewaktu kita

dengan kagum melih berkata seperti harapan orang yang

melantiknya dulu - "dit heeft Ali Sadikin gedaan, inilah

perbuatan Ali Sadikin".

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini