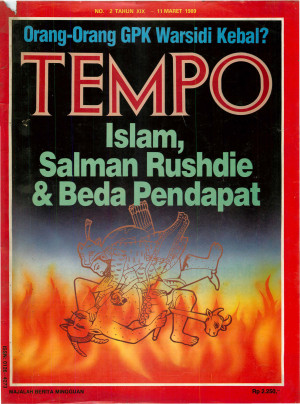

SIMESTINYA Salman Rushdie tak perlu ketakutan, hanya karena ia menulis novel. Tetapi umat Islam selain Rushdie berkata rasanya dengan segala keyakinan -- bahwa buku itu bukan sekadar novel. Buku itu telah menyerempet-nyerempet agama: penghujatan terhadap Islam. Tapi salahkah Rushdie? Takkah ia memiliki kebebasan buat menyatakan perasaan dan pikirannya kedalam sebuah karya sastra? Memang itukah -- kebebasan berbicara -- yang dibela oleh Menteri Luar Negeri Inggris Sir Geoffrey Howe, dan juga Perdana Menteri Thatcher, hingga Khomeini marah dan merencanakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris bila pekan ini sikap negeri itu tak beruhah. Kebehasan berpendapat? Seberapa jauh sebenarnya Islam menjamin sendi kehidupan bersama di alam modern kini? Segera, ancaman yang tertuju pada Salman lalu menjadi seperti juga tertuju pada kebebasan berpendapat. Sesungguhnya, itu bukan soal baru di kalangan Islam. Bahkan hampir sama tua dengan usia ajaran agama ini. Ketika Nabi Muhammad saw. wafat -- malah ketika jenazahnya belum dimakamkan -- para sahabat sudah bertengkar soal siapa yang pakai menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat. Itu terjadi di Saqifah. Perdebatan kali itu sengit. Bahkan terasa jejaknya hingga sekarang: masih ada yang menyesali mengapa Abu Bakar yang terpilih menjadi khalifah. Mengapa bukan Ali. Dan setelah itu? soal beda pendapat pun menggelinding mewarnai hari-hari sejarah Islam. Sebagian besar terselesaikan baik-baik, namun ada juga yang sampai mengucurkan darah. Tidak lama setelah peristiwa Saqifa, misalnya, terjadi perselisihan yang kemudian meruncing dan tak terdamaikan. Waktu itu Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah. Waktu itu ia terpaksa bertempur dengan pengikut Muawiyyah yang sama-sama muslim. Muawiyyah berdalih hendak menuntut pembunuh Usman -- khalifah sebelum Ali. Pada suatu saat, orang-orang Muawiyyah terancam kalah. Mereka mengajak berdamai dengan cara -- menurut sebagian riwayat -- memasang Quran di ujung tombak. Ali tak ingin lebih banyak jatuh korban. Apalagi menjadi korban di tangan sesama muslim. Maka, ia menerima tawaran damai. Ia lalu menugasi Abu Musa al-Ashari untuk menjadi penengah, bersama Amr bin Ash yang mewakili pihak Muawiyyah. Tapi di kalangan pengikut Ali sendiri ada ketidakpuasan dengan cara damai itu. Para penarik garis keras ini menuduh Ali berkompromi dengan pendukung ketidakadilan. Mereka lalu meninggalkan Ali. Penyesalan mereka terhadap Ali makin menjadi-jadi setelah perundingan damai itu mengeluarkan maklumat mengutuk pemberontakan Usman. Inilah yang melahirkan kaum yang disebut Khawarij -- sebuah kelompok radikal yang bahkan menganggap kafir orang-orang yang tak sepaham dengan mereka. Kisah seputar Ali itu tentu bukan satu-satunya beda pendapat dalam Islam. Ada lagi yang lebih berkepanjangan dan -- yang kedengarannya tak enak -- menerbitkan kekerasan. Ini, menurut Profesor Harun Nasution, dosen Fakultas Pascasarjana sejumlah IAIN, menyangkut "perbedaan persepsi tentang Quran". Terjadinya adalah pada hampir sepanjang masa kekuasaan dinasti Abassiyah. Waktu itu, sejumlah ulama berpendapat bahwa Quran bersifat kekal. Sebab, Quran adalah firman Allah. Namun, kemudian muncul pendapat yang sebaliknya. Justru karena "hanya" firman Allah (bukan Allah sendiri), maka -- menurut pihak kedua -- Quran adalah "makhluk" biasa yang tentu tidak abadi. Akibat polemik ini panjang. Ahmad bin Hambal, ulama yang menopang pendapat bahwa Quran kekal, dipenjarakan penguasa yang berpendapat sebaliknya. Pertengkaran soal Quran kekal atau tidak kekal, bukan makhluk atau makhluk melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat serta menimbulkan kerusuhan berdarah. Yang lebih tenang ketimbang perselisihan itu adalah polemik di kalangan cendekia mengenai filsafat. Sejumlah orang sangat bersemangat untuk berfilsafat. Al-Ghazali, misalnya, mengkritik kecenderungan itu, dengan menulis buku Tahafut Al-Falasifah (lihat Gunting Para Ulama). Dari sekian banyak masalah yang dipertengkarkan, yang paling dramatis adalah kisah Al-Hallaj. Nama dia sebenarnya adalah Hussein Ibn Mansur al-Hallaj. Ia hidup pada masa kekuasaan khalifah Al-Muqtadir pada abad ke-10. Sejarah mencatat Al-Hallaj sebagai seorang sufi. Seorang yang, dalam beragama, lebih mementingkan pendekatan hati ketimbang hukum. Kesufiannya itulah yang mengantar Al-Hallaj pada kematian, yang menurut ukuran awam mengenaskan. Seperti yang banyak dikisahkan, Al-Hallaj pernah mengaku menyatu diri dengan Allah mengaku diri Tuhan. Ucapannya, "akulah Yang Hak" (akulah kebenaran), sering dijadikan simbol puncak kesufian. Puncak bersatunya diri dengan Tuhan. Namun, sikap itulah yang dimusuhi oleh banyak orang. Al-Hallaj dianggap murtad, dan dipersalahkan menyebarluaskan ajaran murtad itu. Setelah meringkuk di penjara selama 8 tahun -- tutur sementara riwayat -- jatuhlah vonis atas Al-Hallaj: hukuman mati. Ketika petugas menggiringnya ke tiang gantungan, ia tertawa-tawa. Algojo naik mendekatinya, lalu memberi pukulan antara kedua matanya. Darah pun mengucur dari kedua lubang hidungnya. Algojo diperintahkan melecut seribu kali. Perintah dilaksanakan. Tak selengking pun jerit kedengaran. Tak pula teriakan minta ampun dari Al-Hallaj. Lantas kaki dan tangannya dipotong. Kemudian dia diikat di tiang gantungan semalaman, untuk kemudian dipancung esok paginya. Batang tubuh Al-Hallaj lalu dibungkus tikar, dan dibakar. Penggalan kepalanya dipertontonkan ke berbagai wilayah. Para penjaja buku pun dikumpulkan, diwajibkan bersumpah tak akan menjual-belikan buku-buku karya Al-Hallaj. Hanya kenangan yang diingat para pembelanya. Ibn Fatik, pelayan Al-Hallaj, selalu igat pada sebagian ucapan majikannya menjelang kematian. Di antaranya, "Duh! Pasti, pastilah sekelumit terkecil dari daging ini, yang telah menjadi dupa-MU, ialah janji bagi seutuh tubuh akan kebangkitanku." Di Indonesia, nasib seperti Al-Hallaj hampir terulang. Kejadiannya di Aceh, pada masa Sultan Iskandar Sani bertakhta. Waktu itu penyair terkenal Hamzah Fansuri dan para pengikutnya menganut paham wujudiyah. Tapi mereka dimusuhi, dikejar-kejar, dan pikirannya dinyatakan sesat oleh pihak kerajaan. Buku-buku penyair itu pun dibakar habis, tanpa sisa. Memang, Hamzah Fansuri menderita karena itu. Tetapi permusuhan yang ditujukan terhadapnya tidak dapat disebut sebagai sekadar akibat beda pendapat. Persoalannya juga menyangkut politik: pertikaian dengan Nuruddin Ar-Raniri, ulama asal Gujarat. Ar-Raniri adalah mufti kerajaan, tetapi ia tak bakal punya pengaruh luas sekiranya Fansuri terus menyebarkan pandangannya yang berasal dari Ibnu Arabi. Cara termudah merebut pengaruh itu, tak sulit diduga, menyingkirkan Fansuri dengan dalih agama. Ternyata, langkah Ar-Raniri untuk mendapatkan kekuasaan tepat. Kenyataannya, posisi Ar-Raniri di Aceh kian mantap dan tak tergoyahkan. Dialah penentu hukum agama tertinggi. Kedudukannya sebagai mufti baru goyah setelah kedatangan Saifurrijal, murid Fansuri. Apalagi penguasa berikutnya, Safiatuddinsyah, lebih suka membiarkan kaum ulama berpolemik berbagai macam hal, ketimbang mengotori tangan membela salah satu pendapat. Pada kasus Al-Hallaj, latar belakang politik lebih kental ketimbang pada masa Fansuri. Ketika itu, negara dalam keadaan miskin. Rakyat kelaparan, sedangkan khalifah menimbun kekayaan dan berfoya-foya. Melihat kenyataan itu, kaum Karamitah marah. Dan Al-Hallaj adalah seorang Karamitah. Lebih dari itu, Al-Hallaj pun tak disukai para ulama yang mendominasi kekhalifahan. Persoalannya, Al-Hallaj adalah seorang Syiah. Bila para ulama itu adalah kaum Syariah yang perhatian mereka lebih tertuju pada soal hukum Islam, Al-Hallaj adalah sufi yang hanya bicara tentang cinta. Maka, Bani Abassiyah yang takut dikudeta kaum Karamitah lalu -- menurut istilah Profesor Harun Nasution -- "bersekongkol dengan kaum Syariah untuk membunuh Al-Hallaj." Mereka menghasut rakyat dengan mengatakan Al-Hallaj murtad. Setelah rakyat marah, mereka mengadili Al-Hallaj dengan persidangan yang memang tak mencari keadilan. Maka, Sabur, seorang cendekia dan sastrawan Mesir yang menulis naskah drama Tragedi Al-Hallaj, menyebut "fitnah"-lah yang ada di sebalik pembunuhan itu. "Saya katakan hal ini lebih banyak unsur politis daripada unsur agamanya," kata Harun. Menurut Harun, ada sufi lain yang berpendapat lebih ekstrem di masa itu, namun tidak dibunuh. Yakni Abustami, yang terkenal dengan ucapannya "Mahaagung Aku ... Mahaagung Aku ... tiada Tuhan selain Aku." Padahal, Al-Hallaj justru berkata "aku cuma seorang yang menyembah Allah, sembahyang, berpuasa, dan berbuat baik -- tak lebih dari itu. Memang ada darah tercecer di kalangan Islam. Tiga dari empat penerus Nabi Umar, Usman, dan Ali -- pun tewas karena pembunuhan. Tentu saja kejadian itu disebabkan oleh ketidaksetujuan pihak pembunuh terhadap sikap para khalifah tersebut. Tetapi sejarah Islam tidak pernah mencatat adanya pengucilan atau penistaan terhadap orang yang mengungkapkan suatu paham yang bertentangan dengan paham keagamaan yang berlaku. Nasib yang harus ditanggungkan Galileo atau Bruno di Eropa agaknya sulit dicarikan persamaannya di dalam sejarah Islam. Memang ada Padang Karbala yang dibasahi darah. Ada juga revolusi rakyat yang mendukung Imam Hambali yang makan banyak korban. Tetapi Karbala pun tidak sekotor Tower of London yang dibasahi darah permaisuri raja Inggris. Guilotine dalam Revolusi Prancis juga lebih tajam bau anyir darahnya daripada pedang-pedang dalam revolusi pengikut Hambali. Tetapi kalangan luar malah yang menyebarkan anggapan "Islam adalah Quran di satu tangan dan pedang di tangan yang lain". Dalam Islam, kekerasan memang bisa muncul. Sebutlah misal di kalangan Syiah. Kekerasan itu, dalam pandangan Harun Nasution, lahir karena keadaan politik. Bukan lantaran agama. Penyebab lainnya adalah kefanatikan dalam hal mazhab. Setelah imam-imam besar wafat, banyak orang Islam berpendapat "pintu ijtihad sudah ditutup". Lalu mereka memegang teguh pada pendapat Imam yang dipanutinya, seolah itulah kebenaran. Mazhab lain dianggap salah. "Saya melihat sikap keras ini muncul di negara yang hanya menganut satu mazhab," kata Harun. Misalnya di Indonesia, Turki, atau Iran. Sedang di Mesir dan Pakistan, suasananya berbeda. Di sana beberapa mazhab tumbuh bersama-sama, sehingga masyarakatnya lebih bisa menerima perbedaan pendapat. Betapapun banyak aspek politik yang menumpangi, Islam tidak menjadi sepi dari adanya beda pendapat. Ajaran Islam bebas dari hierarki keagamaan. Seorang ayatullah, kiai, atau orang awam, dapat berdiri sama tegak di hadapan Tuhan. Tak ada tempat istimewa bagi jemaah di masjid, kecuali bagi khatib dan imam, sudah diketahui. Apalagi Islam memaksa umatnya untuk selalu menafsirkan ajaran sejalan dengan perkembangan zaman. Keadaan ini mempersubur ragam pendapat. Baik yang lunak maupun yang ekstrem. Ragam begini bukan barang aneh. "Nuansa pendapat begitu hal biasa dalam kalangan Islam yang tersebar luas," ujar Amin Rais, dosen UGM yang mengkhususkan diri dalam urusan Timur Tengah. Amin Rais tak mengkhawatirkan beragamnya pendapat -- yang tak diatur oleh pejabat agama yang memang tak ada dalam Islam -- bakal pecah jadi konflik. "Islam punya cara khas untuk menyelesaikan beda pendapat," ujarnya. Yakni musyawarah. Seandainya jadi bertikai, Quran (Surat Al-Hujurat, yang di antaranya menyatakan "orang-orang mukmin itu bersaudara") memberi rumusan. Jadi, hendaklah kalian berdamai. Kalau salah satu pihak menolak damai? "Ya, pembangkang itulah yang harus ditindak," kata Quraisy Shihab, ulama kesohor dari Jakarta. Adapun bentuk tindakannya harus disesuaikan dengan keadaan. Nurcholish Madjid mengutip ucapan Imam Hanafi, "Pendapat kita benar tapi mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah tapi mengandung kebenaran." Tentu itu bukan sekadar permainan kata-kata. Ada hikmah yang dalam di situ. Mungkin novel Salman Rushdie mengharukan, artinya mengandung kebenaran. Sayangnya, ia telah gagal untuk mengambil simpati umat Islam, kalangan yang paling suka menggunakan ungkapan "perbedaan pendapat adalah rahmat". Di mata umat Islam, Salman Rushdie bukanlah berpendapat tentang suatu masalah. Melainkan ia menulis buku yang -- seperti yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia -- "terdapat bagian-bagian yang menghina Quran, pribadi Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang melukai hati umat Islam." Memang, penghinaan bukanlah perbedaan pendapat. Serangan juga bukan perbedaan pendapat. Tapi di mana batasnya, ketika dua hal itu -- penghinaan dan serangan -- sebagaimana perbedaan pendapat, bisa ditangkis untuk dikembalikan sebagai hal yang sama, penghinaan dan serangan? Atau, sebenarnya soal Ayat Setan hukan soal perbedaan pendapat di dalam Islam. Rushdie sendiri memang mengatakan bahwa novelnya bukankah tentang Islam, tapi tentang imigran, Bombay, London, dan mungkin tentang dirinya sendiri, yang menyinggung agama yang dianutnya -- entah ia anut secara baik atau tidak. Bila demikian soalnya, bisa jadi heboh terjadi karena benturan dua sistem nilai yang berbeda. Yang satu, secara ekstrem diwakili oleh Ayatullah Khomeini, meyakini ada hal-hal yang tak boleh disentuh secara sembarangan dalam Islam. Di pihak lain adalah Salman Rushdie yang telah menyerap pendapat bahwa adalah hak individu untuk sepenuhnya melontarkan pendapat, apa pun bunyinya. Adalah sebuah spekulasi mengharapkan munculnya pemahaman baru dari benturan ini. Setidaknya, sebuah spekulasi hadirnya kesadaran baru yang lebih bahwa dalam sebuah masyarakat majemuk, mau gue -- oleh pihak mana pun -- mestinya dengan mengingat pihak yang lain.Zaim Uchruwi, Agung Firmansyah (Jakarta), I Made Suardjana, Slamet Subagyo (Yogyakarta)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini