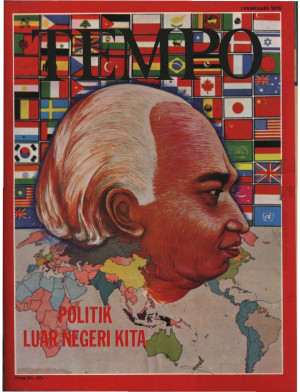

SETIAP perumus politik luar negeri Indonesia, sejak Hatta s/d

Adam Malik, akan menyebut dua kata ini: "bebas" dan "aktif'. Di

tahun 1948, misalnya, Bung Hatta di depan Komite Nasional

Indonesia Pusat (KNIP) bicara dengan judul "Mendayung di antara

dua karang". Waktu itu masalah "pro-Amerika" atau "pro-Rusia"

nampaknya merupakan masalah nyata -- dan Indonesia tak ingin

memihak. Netral? Tidak. Indonesia tak juga ingin pasif, tapi

aktif. Dan "aktif", menurut Bung Hatta dalam tulisannya di

tahun 1953, berarti berusaha bekerja giat ke arah terpeliharanya

perdamaian dan meredanya ketegangan antara dua blok, melalui

usaha-usaha yang sedapat mungkin didukung mayoritas anggota PBB.

Kini Adam Malik, kurang-lebih 10 tahun berturut-turut jadi

Menteri Luar Negeri, pun akan menyebut politiknya bebas dan

aktif. Begitu pula para Menteri Luar Negeri lain sepanjang

sejarah Republik. Hanya bagaimana itu"bebas dan-aktif" dalam

pelaksanaannya agaknya tergantung dari kecenderungan tiap orang,

dan juta keadaan zaman. Di bawah ini adalah ikhtisar gambaran

politik luar negeri Indonesia sejak Kabinet Hatta:

� KABINET HATTA Desember'49 - September'50 dan KABINET NATSIR

(September '50 - April '51): Hubungan dengan Barat umumnya

baik, tapi juga tak menolak hubungan dengan Blok Timur. Hatta

mengirim delegasi ke Uni Soviet musim semi 1950. RRT yang baru

setahun umurnya diakui. Dutabesar RRT diterima Hatta, meski

belum ada duta Indonesia ke Peking. Natsir mengikuti pola ini.

Baik Hatta maupun Natir menyatakan kepada Pilipina di

Konferensi Baguio akhir 1950, bahwa Indonesia tak ingin jadi

anggota blok regional yang anti-komunis dan pro-Barat. Namun

Natsir menghalangi langkah di Parlemen untuk mengakui Ho

Chi-Minh. Sementara itu, tawaran bantuan AS diterima, berupa

pinjaman dan bantuan teknis ekonomis. Tapi bantuan militer AS

ditolak.

Di PBB, sebagai anggota baru, Indonesia abstain waktu resolusi

mengutuk pihak komunis dalam Perang Korea sebagai "agresor".

Sikap ini dikecam oleh partai-partai oposisi, yang menghendaki

agar resolusi itu ditolak oleh Indonesia. PNI menganggap politik

luar negeri Hatta dau Natsir gagal. Kepentingan nasional serta

prestise Indonesia di dunia tak tercermin di situ.

� KABINET SUKIMAN April '51 - April '52) dan KABINET WILOPO

(April '52 - Juli '53): Kedua Perdana Menteri berkecenderungan

memperkuat hubungan dengan Barat, meskipun pendukung mereka

ingin melihat yang sebaliknya. Kedua Kabinet menunda pertukaran

missi diplomatik dengan Uni Soviet. Tapi awal 1953 Parlemen

mengeluarkan resolusi agar hubungan itu dilakukan dalam waktu

setahun. Pertengahan 1951, Kabinet Sukiman menolak 16 pejabat

kedutaan RRT untuk masuk Indonesia tanpa persetujuan lebih dulu

dari Deparlu. Tapi pemerintah menunjuk seorang charge d'affaires

(bukan dutabesar) ke Peking. Soal yang penting ialah soal RRT

dan PBB. Dengan ditopang AS, PBB menyerukan embargo perdagangan

terhadap RRT yang dicap sebagai agresor di Korea. Kabinet

Sukiman ikut, meskipun Indonesia di PBB menyatakan abstain dalam

resolusi embargo itu. Yang paling menyolok dalam masa Sukiman

ialah terbongkarnya usaha pendekatan antara Dutabesar AS

Cochrall dengan Menlu Ahmad Subardjo. Subardjo, begitu kabar di

awal Pebruarl 1952, membuat ikatan dengan AS, sesuai dengan

Mutual Security Act (MSA) yang menghendaki jaminan tertentu

sebagai balasan terhadap bantuan AS. Kabinet Sukiman jatuh

setelah terbongkarnya perundingan rahasia ini. Kabinet Wilopo

yang menggantikannya mewarisi kesulitan perkara MSA itu,

sementara para pendukungnya di kalangan PNI mendesak sikap baru

dalam politik luar negeri -- kira-kira sama dengan desakan PKI.

Desember 1952, Parlemen menyetujui suatu perjanjian baru dengan

AS: bantuan akan diteruskan tanpa Indonesia menyatakan ikatan

apa-apa sebagai imbalannya. Misi Militer Belanda yang ada di

Indonesia dipulangkan, meskipun resolusi di Parlemen agar Irian

Barat direbut dengan kekerasan berhasil dielakkan oleh

pemerintah.

� KABINET ALI (Juli 1953 - Agustus i955): Perbaikan hubungan

dengan Uni Soviet dan RRT dilakukan, dengan pertukaran duta

besar. Indonesia jadi tuan-rumah Konperensi Bandung yang

terkenal itu di tahun 1955. Sikap A-A (Asia-Afrika) pun mulai

nampak dalam masalah jajahan Perancis di Afrika, soal NATO dan

SEATO, Indo Cina, dan krisis Timur Tengah: setidak-tidaknya di

masa ini sikap lebih dekat ke suara Blok Timur ketimbang ke

Blok Barat. Kabinet Ali pertama ini meningkatkan kampanye

perebutan Irian Barat di PBB, dan menyesali pemerintah Taiwan,

Vietnam Selatan dan Korea Selatan.

� KABINET HARAHAP (Agustus 1955 - Maret 1956): hubungan dengan

Barat membaik kembali lebih hangat. Kabinet ini adalah kabinet

Masyumi dan PSI, sementara itu PKI dan PNI dalam oposisi. Tapi

satu-satunya tindakan politik luar negeri yang terpenting di

sini, usaha perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat,

gagal. Kabinet ini mengembalikan mandatnya setelah Pemilu

pertama 1955 selesai.

� KABINET ALI Maret 1956 - April 1957): Pemilihan Umum

memperlihatkan kemajuan kekuatan PNI dan PKI, meskipun golongan

Islam masih merupakan jumlah yang kuat -- cuma terbagi dalam

tiga partai besar. PSI kalah. Dengan perimbangan politik yang

baru itu Ali Sastroamidjojo ditunjuk kembali sebagai Perdana

Menteri. Di masa ini Uni Indonesia - Belanda dikuburkan.

Hutang-hutang Indonesia pada Negeri Belanda juga dinyatakan tak

berlaku. Usaha mengembalikan Irian Barat ditingkatkan di dalam

dan di luar PBB. Indonesia berunding dengan Uni Soviet untuk

pinjaman sebesar AS $ 100 juta dan berunding pula dengan RRT

soal yang sama. Kabinet Ali menyatakan reaksi keras kepada

agresi Inggeris-Perancis di Suez, meskipun tak menyatakan kritik

waktu Uni Soviet "menindak" Hungaria.

Kabinet Ali jatuh karena memburuknya hubungan antara pemimpin

sipil dengan militer. Suasana politik begitu rupa hingga

Presiden Sukarno bertindak: meninggalkan sistem parlementer

Barat. Sejak saat itu. politik luar negeri Indonesia digariskan

sendiri oleh Bung Karno, yang di tahun 1958 membubarkan

Konstituante dan kembali ke UUD '45 -- di mana Presiden tak lagi

cuma "tukang stempel".

� ZAMAN SUKARNO (1958-1966: Tahun-tahun awal masa ini diributkan

oleh pemberontakan para perwira militer di daerah. Para

pemberontak secara resmi dituduh menerima bantuan militer dari

"kaum imperialis". 18 Mei 1958, pasukan pemerintah menembak

jatuh pesawat yang dinaiki oleh Allan Lawrence Pope, warganegara

AS, sebelumnya tentara dan berada di Pilipina serta Taiwan.

Hubungan dengan Blok Barat, khususnya AS, tentu saja memburuk.

Juga hubungan dengan Belanda. Usaha diplomatik untuk

mengembalikan Irian Barat gagal, begitu pula tekanan lain yang

berupa pengambil-alihan milik Belanda di Indonesia yang terjadi

di bulan Desember 1957. Maka Bung Karno pun memutuskan

menghadapi Belanda dengan senjata. Waktu negeri Barat menolak

(tentu saja) melengkapi Indonesia dengan kapal terbang, kapal

dan peralatan lain buat menyerang sebuah anggota NATO, Indonesia

berpaling ke Uni Soviet Januari 1961 pinjaman untuk beli

senjata ditandatangani. 1 Mei 1963, Irian Barat kembali.

Masa ini juga merupakan masa meningkatnya kegiatan -- dan konon

juga massa PKI. Antara Juli 1959 dengan April 1963, PKI

mengklaim suatu kenaikan anggota dari 1,5 juta menjadi lebih

dari 2 juta, sementara anggota organisasi massanya naik dari 7,8

juta sampai dengan 12 juta. Meskipun begitu, politik luar negeri

tak jauh berbeda dari thema "bebas-dan-aktif" yang lama. Setelah

Konperensi Non-Blok di Beograd September 1961, Presiden Sukarno

berpidato di depan Majelis Umum PBB. Ia menyatakan salah

pandangan yang melihat bahwa dunia cuma terbagi dua sebab ada

kekuatan ketiga, yaitu kekuatan Non-Blok. Namun pandangan Bung

Karno ini berubah kemudian, bersamaan dengan masuknya Indonesia

dalam "konfrontasi" dengan Malaysia. Dalam Konperensi Kairo

tahun 1964, Bung Karno mencanangkan "Era Konfrontasi" -- yaitu

antara "the new emerging forces" dengan "the old established

forces" Gagasannya tentang "kekuatan ketiga" dengan demikian

ditinggalkannya, barangkali karena adanya peredaan ketegangan

antara AS dengan Uni Soviet. Kawan utama Indonesia waktu itu

adalah RRT. Indonesia bahkan keluar dari PBB, untuk membentuk

semacam PBB sendiri, Conefo (Conference of the New Emerging

Forces) yang gedungnya kini jadi Gedung DPR di Senayan . . .

� ZAMAN ORDE BARU (1966 sampai sekarang ): Jatuhnya Bung Karno,

hancurnya PKI dan konsolidasi pemerintahan Orde Baru praktis

membalikkan gerak politik luar negeri kita ke arah yang

berlawanan dengan aman Bung Karno. Tentu saja kata "bebas dan

aktif" masih dianggap pegangan. Indonesia masuk kembali ke PBB,

menghentikan konfrontasinya dengan Malaysia dan Singapura,

menyelenggarakan kerjasama regional ASEAN dan mengintensifkan

hubungan dengan negara-negara Barat khususnya yang tergabung

dalam IGGI. Semua tentang ini sudah banyak diketahui. Juga

diketahui pula, meskipun tak selamanya terdengar tegas dan

jelas, kritik bahwa politik luar negeri kita kini "terlalu ke

sebelah Barat". Kritik terbuka B.M. Diah yang dilontarkannya

dalam harian Merdeka baru-baru ini adalah dalam thema itu.

Adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyalahkan Indonesia

dalam masalah Timor Timur memang menyebabkan terbitnya kritik

dan perenungan kembali tentang politik luar negeri kita.

Seakan-akan jadi jelas buat pertama kalinya bahwa Indonesia

"terpencil" di dunia tak punya teman. Benarkah?

Baik suara di Majelis Umum maupun dalam Dewan Keamanan mengenai

satu kasus -- dalam hal ini perkara Timor Timur -- belum dengan

sendirinya membuktikan bahwa ada yang salah dengan pandangan

politik luar negeri kita dewasa ini. Mungkin sebabnya hanya

kurang rapinya koordinasi antara pelbagai lembaga di Indonesia

dalam mengambil keputusan untuk Timor Timur. "Sudah suatu

prestasi bahwa negara-negara Eropa Barat ternyata abstain", kata

seorang pejabat senior, "sebab mereka bisa saja ikut mengutuk

kita". Meski begitu, tak berarti bahwa kasus yang satu di PBB

itu bukan hal yang bisa disepelekan. Diplomasi Indonesia selama

ini memang kurang, dalam hubungan dengan apa yang kini merupakan

suara kuat di PBB, yakni negeri-negeri berkembang. Setidaknya,

bila dibanding dengan seringnya Indoneia bertemu dengan

negara-negara donornya, yang kaya yang tergabung dalam IGGI.

Diplomasi Indonesia di luar itu juga tak seluas dulu: lebih

sering terbatas pada negara-negara ASEAN.

Mungkin karena kenyataan, bahwa ide-ide besar yang mencoba

merangkum kepentingan luas di dunia seperti dulu ternyata kini

tak jalan. Asia-Afrika telah membuat sejarah di tahun 1955, tapi

kemudian solidaritas A-A merosot di sana-sini. Ini terutama

tampak ketika RRT dan India konflik, di masa dua bintang

Konperensi Bandung, Nehru dan Chou En-lai, masih hidup.

Pengertian "Non-Blok" sementara itu memang sering membingungkan,

khususnya di masa detente dan terurai-berainya masing-masing

Blok. Gagasan persatuan negeri berkembang atau "Kelompok 77"

menghadapi negeri maju mungkin satu-satunya yang bisa masih

berarti. Meskipun siapa tahu perpecahan antara negara eksportir

minyak, yang dianggap sudah mulai kaya, dengan negeri miskin

tulen, bakal segera muncul.

Itu tak berarti bahwa zaman ini dapat dibiarkan terus tanpa

gagasan-gagasan penting untuk memperbaiki keadaan dunia,

khususnya di bidang hubungan internasional. Sikap mau

"pragmatis" untuk kepentingan sendiri semata-mata bisa

menjuruskan orang ke politik senang-sendiri yang tanpa moral dan

tanpa solidaritas. Keterlanjuran ke arah itu dapat berakibat

keterpelcilan benar-benar. Dalam politik hubungan

internasional, walaupun sering ada yang kotor, secara obyektif

tetap dibutuhkan sikap beradab. Sebab kita hidup di dunia yang

belum kehilangan akal sehat dan moralitas 100%. Artinya, masih

selalu ada orang lain yang menilai kita.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini