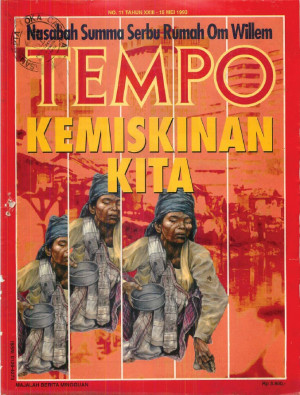

Di sebuah kampung itu, tak ada batas-batas/ ruang tidur ialah tempat makan dan marah/ kamar mandi milik bersama, dan bau pesing disumbangkan/ beramai-ramai ... Di sembarang kampung, di kota metropolitan dan bukan/ harapan telah lama dibunuh... (Sajak di Sembarang Kampung, Agnes Arswendo, 1976) DI sebuah kampung di Jakarta, dan ini bukan dalam sebuah sajak, adalah sebuah gubuk menyempil di mulut cabang gang. Udara pun sukar bergerak di dalam gubuk yang diisi tumpukan sofa tua yang mencapai plafon rumah, dua lemari, dua kursi, dan satu kursi gandeng plastik, yang semuanya adalah barang buangan. Itulah rumah Duryat, 61 tahun, pensiunan pegawai Pemerintah DKI Jakarta golongan I. Sebagai bekas anggota penyapu jalan, jasa Duryat dihargai Rp 157.000 per bulan. Dengan uang pensiun itulah ia menghidupi sembilan jiwa yang berdesakan, yang untuk ''tidur saja susah. Telat sedikit nggak kebagian tempat.'' Dihitung secara pukul rata, keluarga Duryat memang berada di bawah garis kemiskinan, yang batasnya, menurut Biro Pusat Statistik, Rp 700 per hari per kepala. Dalam keluarga ini penghasilan per kepala hanya sedikit di atas Rp 550. Apalagi uang pensiun Duryat tak sempat secara penuh bisa dibagi- bagi untuk biaya hidup sekeluarga. Soalnya, untuk menjaga nama baik, Duryat terlebih dulu menggunakan uang pensiunnya untuk melunasi utang-utangnya di warung. ''Kadang-kadang semua buat nyaur utang,'' kata orang Indramayu ini dengan logat daerah yang masih tak mau hilang kendati sudah 43 tahun ngendon di Jakarta. Hidup di sebuah gubuk yang sesak ini adalah contoh klasik, bagaimana sebuah keluarga, dengan penghasilan yang sebenarnya mepet hanya untuk makan, toh bisa hidup dari ke hari dan tak hanya makan dan minum. Dari utang ke utang, itulah kuncinya. Itu sebabnya Duryat mendahulukan menjaga aset vitalnya itu: kepercayaan orang, agar tetap bisa mencari utang. Bagi Duryat, nasib memang tak ramah. Ia menginjak Jakarta dan hanya punya peluang menjadi tukang sapu, tutur lelaki yang ''belum pernah sekolah barang satu hari pun'' ini. Untuk menambah penghasilan, Duryat merangkap menarik becak. Dua puluh tahun baru ia diangkat sebagai pegawai negeri, seingatnya, di zaman Gubernur Ali Sadikin. Tentu, bila Duryat bisa bertahan, ia tak semata hidup dari penghasilan sebagai tukang sapu dan penarik becak. Sebagaimana umumnya orang, ia pun kadang kala mendapat penghasilan sampingan. Bagi Duryat, yang disebut penghasian sampingan itu luas. Dari menemukan barang buangan orang gedongan sampai menerima pemberian dari salah satu anaknya yang bekerja sebagai pelayan di rumah makan. ''Namanya orang gedongan, sampahnya bukan cuma botol sama kertas, tapi ada kursi, pernah juga AC, dan saya jual laku Rp 31.000,'' tutur Duryat. Dengan hidup mengalir seperti itulah, Duryat mampu meluluskan dua anaknya dari SMEA. Ini tentu prestasi termasuk tinggi dalam kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan. Apakah dengan ijazah itu mereka bisa hidup lebih baik, itu soal lain. Yang jelas, si sulung, Karta namanya, kini 30-an tahun, yang SD pun tak lulus, kini mewarisi pekerjaan bapaknya. Dengan rekomendasi dari bapaknya, Karta diterima sebagai tukang sapu di kawasan elite Jakarta, di Menteng. ''Biar pernah sekolah, saya bego, nggak ngerti apa-apa,'' kata Karta, yang suka menyeringai aneh itu. Di ibu kota Jawa Barat, sosok seperti keluarga Duryat mudah ditemui di kantong-kantong kemiskinan, seperti di kota besar lainnya di negara berkembang. Gang-gang sempit berliku-liku rumah papan, tripleks, dan gedek berimpit-impitan di pinggir jalan tanah atau semen. Umumnya ruangan di dalam rumah disekat- sekat oleh gorden kusam atau tripleks untuk membedakan ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Halamannya cuma selangkah dari got. WC adalah barang langka, dan air bersih mesti dibeli. Hiburan sehari-hari kaum ibunya merumpi sambil menggendong anak. Dan di antara jemuran pakaian, sebagai ''halaman'' terdepan, digelar meja tempat menjual jajanan mulai dari ubi goreng, rujak, salak, sampai jambu. Bagaikan sebuah pulau terpencil di tengah laut kementerengan, kantong-kantong kemiskinan itu menciptakan kebudayaannya sendiri. ''Di perkotaan, kebudayaan itu tampak jelas di kampung-kampung kumuh,'' ujar Paulus Wirutomo, Ketua Program Studi Sosiologi Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia. Di kawasan itu muncul rumah yang disekat-sekat agar bisa disewa dengan murah, ada makanan seharga Rp 200 yang bisa bikin kenyang, ada pelacur dengan tarif sekaleng coca-cola, ada minuman keras eceran dalam plastik, ada tukang kredit dengan aset terbatas puluhan ribu, dan judi dengan taruhan ratusan rupiah. Singkat kata, menurut Paulus, di situ diciptakan kehidupan dengan biaya murah. Dan kebudayaan ini, tambah Paulus, diciptakan bukan untuk keluar dari kesusahan. ''Kebudayan itu dimiliki dan dipertahankan si miskin untuk beradaptasi dengan kemiskinannya itu,'' katanya. Di kecamatan Medan Timur, misalnya, seorang tukang becak berbaju kaus promosi rokok murahan mengayuh becaknya menerobos Jalan Sidorukun. Lalu kendaraan tua itu berhenti di muka sebuah rumah papan, tergencet di antara deretan rumah-rumah beton. Pengemudi becak itu bernama Naim Samain, bapak tiga anak. Umur Naim baru 27 tahun, tapi kemelaratan mengkhianati wajahnya hingga muka itu seperti milik usia 40-an tahun. Dari pukul 11 malam sampai jam 7 pagi Naim bekerja sebagai buruh di pabrik semprong, lalu disambung menarik becak dayung sampai tengah hari. ''Kalau habis kerja di pabrik disambung tidur, kami makan apa?'' kata Naim, yang punya kemewahan yang sulit ditawar: sehari ia menghabiskan 10 batang rokok. Dan demi kemewahannya itu ia rela, umpamanya, ''minum kopi paling sebulan sekali.'' Pukul rata pendapatan per hari dalam keluarga Naim, termasuk kepala keluarganya, tak sampai Rp 700. Hanya berdasarkan angka saja keluarga Naim tergolong hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi bila kepemilikan alat kerja bisa dipakai sebagai indikator seseorang termasuk miskin atau tidak, orang Sumatera Barat kelahiran Medan ini memang memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Setahun belakangan ini ia tak lagi menarik becak sewaan. Becak itu sudah miliknya sendiri, sudah ia lunasi cicilannya yang Rp 1.000 per bulan selama 15 bulan. Ia kini tak perlu memikirkan uang setoran, dan bisa menarik becak semaunya. Yang mengherankan, hidupnya tetap macet. Tempat tinggalnya masih lebih layak disebut gubuk daripada rumah. Tempat itu beratap nipah, berlantai semen kasar, berdinding gedek. Itu pun bukan miliknya sendiri, tapi milik mertua. Rumah itu seluruhnya berukuran 4 x 16 meter, dihuni empat keluarga. Keluarga Naim memperoleh jatah 24 meter persegi di bagian buntut. Tempat itu gelap dan pengap. Dari lubang-lubang nipah itu cahaya matahari atau air hujan menyapa keluarga Naim menurut musimnya. Ruang tidur dan dapur dipisahkan kain. Naim pun akrab dengan soal utang. Dengan utang itulah ia bisa menyekolahkan dua anaknya: tiap bulan setidaknya ia pasti utang di koperasi pabriknya sebesar Rp 10.000, untuk keperluan sekolah dua anaknya itu. Anak keduanya tak disekolahkan karena sakit- sakitan setelah tertabrak sepeda motor. Di sini, wajib belajar sembilan tahun sebenarnya juga bergema. ''Inginnya anak-anak saya sekolahkan sampai SMP,'' kata Priati, janda beranak dua yang dikawini Naim delapan tahun lalu. ''Tapi nggak ada uangnya, sampai kelas enam SD sajalah.'' Dalam keluarga Naim ini pun dijalankan kebijaksanaan uang ketat: sejak kecil anak-anak sudah dibiasakan tak boleh merengek minta ini dan itu. Mereka hanya mendapat jatah jajan 50 perak sehari. ''Saya tak pernah membelikan mainan, semua saya bikin sendiri, pistol-pistolan, mobil-mobilan,'' kata Naim dengan bangga. Toh tetap ada penyimpangan dari kebijaksanaan uang ketat, yakni menjelang Lebaran. Naim selalu berusaha agar anak-anak berbaju baru di hari Lebaran. Caranya? Ya, dengan utang itu tadi. Kalau toh ada yang disebut usaha meningkatkan taraf hidup, itu dilakukan Naim dengan membeli SDSB, dua lembar tiap bulan, ''siapa tahu, bisa kena,'' mimpinya. Mungkin di kota besar kemiskinan lebih terasa karena mendapatkan kontrasnya dengan kegemerlapan sebagian warganya. Toh tetap saja miskin adalah miskin, di desa atau di kota. Lihat, misalnya, pesisir Tuban di Jawa Timur. Dalam catatan Pemerintah Daerah Jawa Timur, di lima kecamatan di Tuban rata-rata penghasilan warganya sekitar Rp 145.000 per kepala per tahun, Angka itu jelas di bawah batas kemiskinan desa versi Biro Pusat Statistik, Rp 160.000. Di pantai Tuban kemiskinan antara lain diwakili oleh Musrikah, 30 tahun, seorang istri nelayan. Perempuan kurus beranak enam itu sering tak sabar menanti munculnya layar biru dan perahu yang sangat dikenalnya. Itulah perahu Misrin, suaminya. Dan sering kali rasa tidak sabarnya itu berakhir dengan kekecewaan besar: suaminya cuma membawa pulang dua kilo tenggiri. Itu berarti, paling banyak hari itu di tangannya hanya akan ada uang Rp 2.000. Sekilo tenggiri hanya dihargai paling mahal Rp 2.750, dan hasil penjualan harus dibagi dengan dua orang yang menemani Misrin melaut. Laut, sebagaimana umumnya dirasakan oleh nelayan kecil seperti Misrin, sering amat pelit. Dengan uang itu Musrikah me nanak setidaknya 1,5 kg beras untuk mengisi perut delapan orang. Bila ada yang masih bisa disebut keberuntungan, itulah soal lauk yang tak perlu dibelinya. Lauk, seperti kemarin dan besok, adalah sisa tangkapan laut yang biasanya dimasak menjadi gulai ikan. Pasangan dari desa Karangsari, Kecamatan Kota Tuban ini mewakili kemuraman kampung nelayan. Rumah Misrin berukuran 4 x 6 meter, terselip di antara permukiman nelayan yang menghadap laut lepas. Rumahnya, seperti kebanyakan rumah di situ, sepi dari perabot. Pakaian yang di kota statusnya sudah menjadi kain lap menjadi harta berharga di rumah Misrin yang hanya diterangi oleh lampu teplok ini. Seperti juga di perkampungan miskin di kota, di perkampungan nelayan ini pun ada seorang tokoh yang diharapkan selalu. Itulah tukang kredit. Di Karangsari nama orang itu Sutrisno, yang selalu siap memberikan utang Rp 5.000 sampai Rp 300.000. Sutrisno adalah karyawan sebuah koperasi simpan pinjam. Ia tak minta jaminan apa pun dalam memberi utang, cukup dengan jaminan KTP. Syarat lainnya, peminjam bersedia mengangsur utangnya setiap hari dengan bunga 20%. Dibilang berat, ya berat. Dibilang meringankan, ya meringankan. Itulah pandangan warga desa nelayan terhadap Sutrisno, juga terhadap Mbak Tik, kreditor barang yang mengutangkan dagangannya dengan harga dua kali lipat harga pasar. Musrikah itu, umpamanya, mengkredit sarung seharga Rp 12.000, padahal di toko, kata dia, harganya cuma sekitar Rp 6.000. Yang dianggap meringankan, sarung diangsur selama dua bulan. Jadi, sehari Musrikah hanya harus membayar Rp 200. Toh ada kalanya angsuran pun tak terbayar, terpaksa masa angsuran diperpanjang, dan apa boleh buat harga sarung pun bertambah mahal. Tapi, tanpa cara kredit ini, mana mungkin Musrikah bisa punya sarung baru? Ada kalanya Musrikah mencoba mencari uang penghasilan tambahan, misalnya menjualkan kue donat bikinan tetangganya. Dua anak perempuannya, Yati, 13 tahun, dan Maspuah, 10 tahun, yang disuruhnya berjualan berkeliling. Tapi ini hanya dilakukannya bila keadaan mendesak, misalnya si Yati mogok sekolah, ''karena malu, sudah tiga bulan belum membayar sekolah.'' Cita-cita Musrikah sederhanya saja: anak-anaknya cepat besar, yang perempuan lekas menikah, yang lelaki bisa membantu bapaknya melaut. Di permukiman nelayan ini kemiskinan diterima apa adanya, bahkan terkesan tak diupayakan didepak. Bila tak sedang melaut, boleh dikata tak apa pun yang bersifat produktif yang dilakukan mereka. Misrin, 40 tahun, itu umpamanya, bila tak tidur di rumah ya bergabung dengan teman-temannya bermain karambol, atau remi, atau domino. Kadang-kadang mereka tak sekadar membunuh waktu dengan permainan itu, tapi juga berjudi kecil-kecilan. ''Kalau tidak ke laut, ya begini ini kerjaan nelayan,'' kata Misrin ketika ditemui sedang main domino. ''Mau kerja apa lagi? Mau mencangkul tidak punya sawah.'' Kehidupan di pantai Aceh, daerah yang oleh Bappenas dicatat punya banyak desa miskin, tak jauh berbeda. Hanya 14 km arah timur Banda Aceh bisa ditemui Desa Mon Singet, kampung nelayan dan petani garam kawasan. Mereka cuma menjadi penonton lalu lintas perekonomian antara Pelabuhan Malahayati dan Banda Aceh yang membelah desa mereka. Orang-orang kampung Mon Singet hanya nelayan atau petani garam yang menghuni rumah beratap daun rumbia, yang tenggelam oleh antena-antena parabola di genting rumah-rumah di Kompleks Kahju Indah, yang hanya 400 meter dari Kampung Mon Singet itu. Tingkat kematian bayi, salah satu ukuran tingkat kemakmuran, di daerah ini masih tinggi. Kata Armia, nelayan berusia 46 tahun: ''Empat anak kami mati dalam usia di bawah lima tahun.'' Nurhayati, 35 tahun, istrinya toh masih harus mengasuh lima anaknya yang kini sudah besar dan rata-rata cuma mengecap bangku SD sampai kelas II atau III. Kematian balita di Mon Singet memang terkait dengan ekonomi. ''Kami tak mengenal puskemas, apalagi rumah sakit,'' tutur Armia kepada wartawan TEMPO Marhiansyah. ''Mendengar harga obat puluhan ribu, badan saya gemetar.'' Di musim kering ikan, Armia tak melaut. Ia ganti pekerjaan menjadi muge, penjual ikan. Setiap hari, dari halaman rumah panggung berlantai bambu, Armia menggenjot sepeda bututnya sepanjang 10 kilometer ke Lambada, tempat penurunan ikan. Dari sana, ia mengajak ikan-ikannya berpesiar sekitar tujuh kilometer ke pasar di jantung kecamatan Lambaro Angin, atau sekitar 12 kilometer dari desanya. Armia tak bisa menghitung berapa untungnya. Yang pasti, modalnya lebih sering tak sampai Rp 5.000. Istrinya mencoba menambah penghasilan beberapa ratus rupiah sebagai tukang angkat kayu dan menjaga api di ladang garam. Anak terkecilnya, 8 bulan, dibawanya kerja. ''Dulu si bungsu itu saya beri nama Fatimah, tapi sekarang ibunya mengganti namanya dengan ... siapa itu?'' teriak Armia kepada istrinya. Dari dapur, Nurhayati yang sedang membereskan periuk tanahnya berteriak, ''Mega Mustika.'' Itulah nama penyanyi dangdut yang pernah dilihatnya di layar televisi di Kompleks Kajhu Indah. Tampaknya, persentuhan antara Nurhayati dan kemewahan hanya terbatas pada nama anaknya itu. Sejauh ini masih sulit dibuktikan bahwa desa miskin bisa dirangsang untuk maju bila disentuh oleh desa yang tidak miskin. Parsudi Suparlan, doktor antropologi di Universitas Indonesia, Jakarta, punya jawabannya. Kelompok masyarakat miskin, katanya, tidak punya cukup akses untuk membaca, bereksperimen, dan mendapat pengalaman untuk mengetahui potensi yang dimilikinya. Maka, mereka ''cenderung tidak inovatif, hanya mengikuti pola yang dilalui orang tuanya,'' kata Parsudi, yang pernah menyamar menjadi tunawisma dan bergabung dengan kelompok miskin, ketika mempersiapkan disertasinya tentang gelandangan. Maka, konsep menyimpan untuk hari depan, atau berusaha mengumpulkan modal untuk berusaha, tak mereka kenal sama sekali. Bila ada satu dua di antara mereka yang kretaif, itu perkecualian yang jarang. Sebab, kata Parsudi, andaikata sebuah keluarga miskin suatu kali memperoleh penghasilan yang lebih, ''pasti kelebihan itu akan digunakan untuk menyenangkan hidup hari itu.'' Singkat kata, hanya dengan memasok modal ke daerah miskin, tampaknya tak akan mengubah apa pun. Apalagi bila daerah itu sudah demikian rendah berada di bawah garis kemiskinan. Dan itu antara lain ada di daerah Krebet, Badegan, di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di dusun Sidowayah di lereng Gunung Nopuro dan Rajakwesi, di kawasan itu, adalah sebuah kampung yang penduduknya hampir berpuasa sepanjang tahun. Sekitar 2.000 warga dusun itu hanya makan satu kali sehari, dengan menu tetap: gaplek. Alam Krebet memang tak bersahabat. Tanahnya kerontang, cuma mau menumbuhkan jagung atau ketela, itu pun kalau ada air turun dari langit. Di kelurahan, tercatat pendapatan rata-rata warga dusun itu Rp 60.000 per tahun, atau Rp 5.000 per bulan. Bila dalam satu keluarga terdapat empat anggota, pendapatan per kepala di situ Rp 1.000 per bulan. Dalam atmosfer demikian, jangan lagi bicara tentang empat sehat lima sempurna. Pertanyaan utama di dusun itu adalah, apakah mereka bisa makan hari itu. Dari lingkungan demikian, tak sulit mencari sebab mengapa lahir 53 anak cacat fisik dengan mental terbelakang. Angka itu baru dari sebuah dusun terdiri dari delapan RT. Gizi adalah sebuah kemewahan di Krebet. Itulah contoh-contoh kawasan yang mungkin para penghuninya, seperti kata sajak yang dikutip, tak lagi punya harapan. ''Harapan telah dibunuh'' oleh kemiskinan yang yang mematahkan daya dan upaya untuk melawan kemiskinan itu sendiri. Bila kini di Jakarta orang sibuk berbicara tentang mengatasi 27 juta mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, mungkin yang pertama-tama diperlukan yaitu menumbuhkan harapan itu. Bunga Surawijaya (Jakarta) dan Biro-Biro

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini