Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Seno Gumira Ajidarma

Panajournal.com

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Aesop (620-564 SM) mempunyai jejak panjang. Kisah-kisahnya tentang para binatang-disebut juga fabel-yang kemudian dipopulerkan Jean de La Fontaine pada abad ke-17 tidak saja tersebar dalam berbagai bahasa, tapi juga tidak berhenti sebagai dongeng kanak-kanak. Sebaliknya, alih-alih menjadi bentuk pedagogi moral, fabel Aesop sering berguna sebagai satire politik yang subversif dan tajam. Istilah "bahasa Aesopian" menjadi pengertian untuk mengganti kata "perumpamaan-sindiran".

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada gilirannya, bagi dunia politik, orang menggubah fabel mereka sendiri. Di Indonesia, hewan yang muncul adalah kancil. Jokowi pernah digolongkan lawan politiknya sebagai kancil yang menipu buaya-buaya ganas sehingga menjadi jembatan bagi dirinya untuk menyeberang sungai.

Sekarang kita masuki fabel tentang lomba lari kancil melawan siput atau kelinci melawan kura-kura yang ditarik perspektifnya ke bidang filsafat, fisika, juga politik. Versi yang mana pun alurnya sama: kancil dan kelinci yang cepat larinya tidak pernah mampu menyalip siput dan kura-kura. Sebab, setiap kali kancil atau kelinci bertanya, "Kamu sampai di mana?", siput atau kura-kura selalu menjawab, "Aku di sini", jauh di depannya.

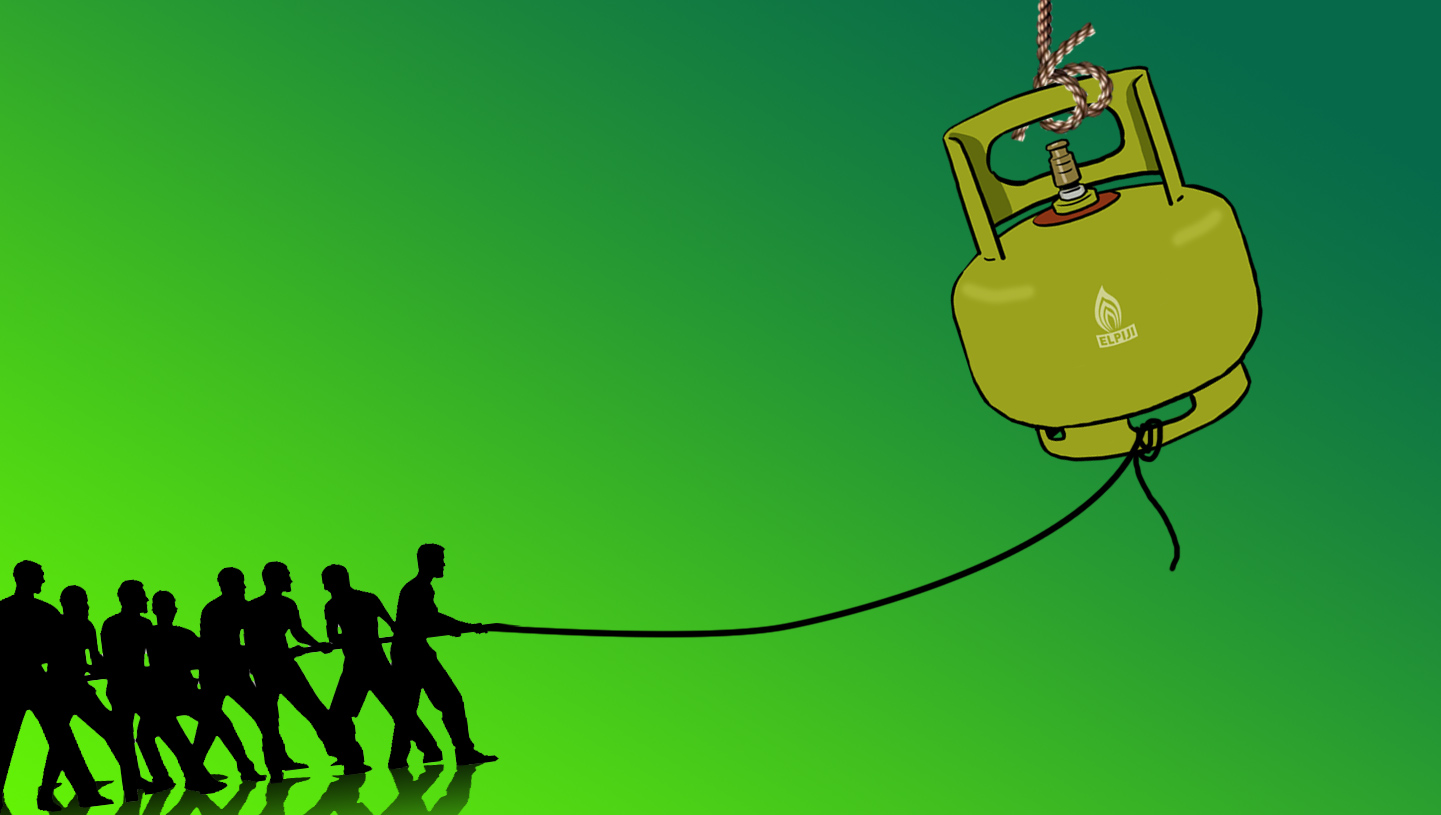

Begitu seterusnya sampai kancil dan kelinci terseok-seok kehabisan tenaga. Lomba lari dimenangi oleh siput dan kura-kura karena mereka mengerahkan kawan-kawan sejenisnya dalam jumlah yang tiada berhingga, sehingga di mana pun ruang dan kapan pun waktunya, selalu ada jawaban "Aku di sini" setiap kali kancil dan kelinci bertanya. Dalam filsafat, inilah kesadaran yang bergeming oleh nafsu tanpa pemikiran atau otak mengalahkan otot. Dalam fisika, itulah waktu yang melesat tanpa pernah melampaui ruang yang hanya perlu diam. Dalam politik, perlu penjelasan lebih panjang sedikit.

Surat kabar mingguan The Economist edisi 5 Januari 2019, dalam kolom Bagehot, mengutip kembali diktum Perdana Menteri Inggris, Harold Wilson (1916-1995): "Seminggu itu lama dalam politik." Tentu ini mengacu pada ketegangan Brexit di Inggris, antara pihak yang mau keluar secepat-cepatnya dari Uni Eropa, yakni mereka yang menang referendum, dan mereka yang ingin keluarnya Inggris berisiko (ekonomi) sesedikit mungkin melalui perundingan sealot-alotnya.

Ini sekadar contoh untuk menunjukkan adanya politik kecepatan tinggi (high-speed politics) yang menjadi kesaksian pentingnya politik kecepatan-rendah (low-speed politics), karena ruang politik digubah oleh orang-orang sabar yang berpikir dalam jangka dekade ketimbang mingguan. Jadi, ada yang berpikir dalam kerangka "sekarang juga"; ada yang melihatnya sebagai "Perang Tiga Puluh Tahun" untuk menyelamatkan Inggris dari adinegara (super-state) Eropa.

Sementara perjumpaan berbagai kelompok politik kecepatan rendah, baik dari aliran kiri maupun kanan, menjadi urusan orang Inggris, apakah yang bisa dipelajari untuk situasi Indonesia?

Masih mengacu pada kolom Bagehot, "Kemenangan Para Kura-kura" itu berarti: (1) Jangan berharap terlalu banyak pada kompromi-kompromi di menit terakhir. Hidup jangan dipertaruhkan dalam taktik menunggu jika ujung-ujungnya hanyalah kebajikan pragmatisme; (2) Perhitungan jangka panjang (long-termism) bisa mengakibatkan penilaian terlalu tinggi. Memang biasa mengutuk tirani jangka pendek (short-termism), yang semakin opresif pada abad kejahatan media baru, tapi perhitungan jangka panjang dapat berpasangan dengan monomania ataupun utopianisme.

Dalam hal Inggris, khususnya perkara Brexit, disebutkan bahwa perhitungan jangka pendek akan melakukan penyesuaian terus-menerus terhadap realitas yang selalu berubah. Maka kecenderungan bersabar justru lebih buruk akibatnya daripada perhitungan jangka pendek.

Di Indonesia, dalam persaingan di pemilihan presiden 2019, posisi Jokowi, yang proyek infrastrukturnya belum selesai, tentu akan mempengaruhi pilihan strategi kampanye. Sebab, dalam keterbatasan etis, proyek nasional tersebut tidak dapat diklaim sebagai pencapaian pribadi atau kelompoknya. Kendala ini tidak terdapat pada kubu Prabowo, tapi mereka juga belum bisa menjual rekam jejak dalam tata pemerintahan.

Bagaimanapun, dari kedua calon tidak akan terlihat sebuah pertarungan politik long-termism vs short-termism karena, jika dekade menjadi unit terkecil perhitungan jangka panjang, kedua kubu sebetulnya lebih terkonsentrasi pada taktik untuk "menang" pada pemilihan mendatang. Artinya, yang bertarung adalah perhitungan jangka pendek alias short-termism vs short-termism.

Dalam konversi ke metafor fabel, bukan kancil berlomba lari melawan siput atau kelinci melawan kura-kura, melainkan kancil versus kelinci. Tentu tidak perlu menafsirkan pihak mana yang dianggap kancil atau kelinci, apalagi siapa yang menang, karena, sesuai dengan fabel, dua-duanya toh kalah.