Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nabhan Aiqani

Knowledge Management Specialist KKI Warsi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

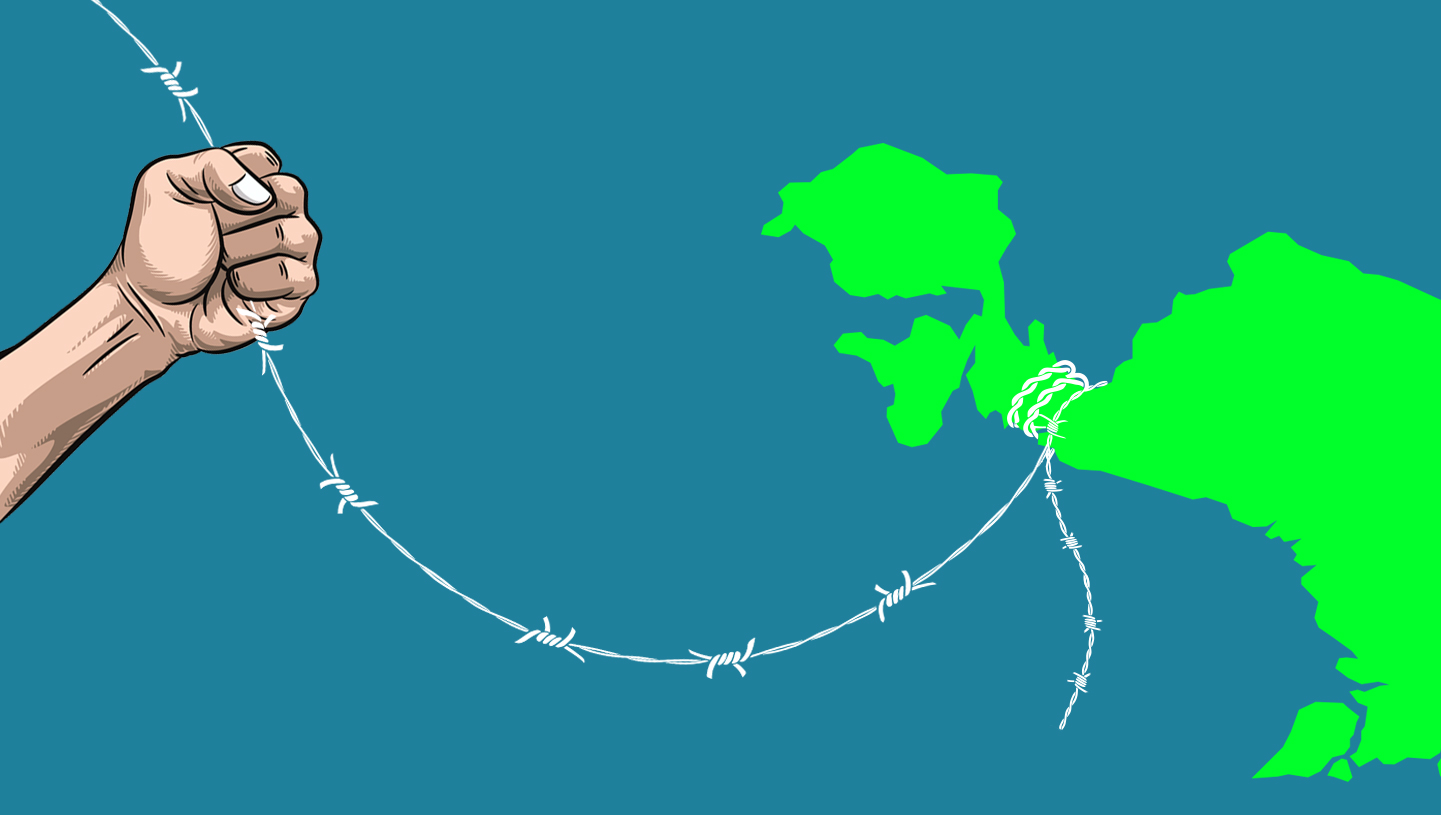

Deforestasi masih menjadi tantangan bagi pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan berkelanjutan. Dalam kasus Sumatera Barat, sebagai daerah dengan luasan kawasan hutan mencapai 2.342.893 hektare atau 55,39 persen dari luas wilayah provinsi tersebut, tantangan untuk menghambat laju deforestasi mesti menjadi perhatian serius semua pihak. Topografi kawasan yang didominasi oleh dataran tinggi, kawasan hutan dengan kelerengan yang curam, serta potensi bencana banjir dan longsor yang sangat tinggi menjadikannya rentan dan beririsan langsung dengan dampak deforestasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berdasarkan analisis Citra Landsat-8 GIS KKI Warsi ditemukan data tutupan hutan Sumatera Barat pada 2017 seluas 1.895.324 hektare dan pada 2019 mencapai 1.871.972 hektare (44 persen luas wilayah provinsi tersebut). Artinya, terjadi penurunan tutupan hutan seluas 23.352 hektare. Penurunan ini dominan terjadi di beberapa titik, yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun penyebabnya, antara lain, adalah perambahan hutan untuk pembukaan lahan baru perladangan masyarakat, penebangan kayu tanpa izin, dan penambangan ilegal seluas 4.169 hektare (KKI Warsi, 2019). Meskipun besarnya tidak terlalu signifikan, hal ini tentu menjadi persoalan yang harus disikapi bersama karena memiliki pengaruh dan dampak jangka panjang. Konsekuensi logis yang mesti dihadapi adalah terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di hampir seluruh kawasan Sumatera Barat.

Di sisi lain, titik terang upaya pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan berkelanjutan menemukan pertautannya dengan data yang dihimpun dari perkembangan perhutanan sosial di Sumatera Barat. Berdasarkan analisis perubahan tutupan hutan dan sebaran lokasi penggalian emas tanpa izin (PETI), di empat kabupaten ditemukan data bahwa penurunan tutupan hutan dan sebaran lokasi PETI terjadi di luar area kawasan perhutanan sosial yang dikelola masyarakat.

Temuan ini diperkuat dengan data tutupan hutan di kawasan perhutanan sosial pada 2017 yang seluas 63.793 hektare, sementara pada 2019 mencapai 64.259 hektare. Data ini menunjukkan terjadinya peningkatan tutupan hutan di area perhutanan sosial dalam rentang 2017-2019.

Peningkatan tutupan hutan di area perhutanan sosial tersebar di beberapa lokasi yang meliputi Hutan Nagari Gunung Selasih, Kabupaten Dharmasraya; Hutan Nagari Pakan Rabaa Timur, Kabupaten Solok Selatan; Hutan Nagari Alam Pauh Duo Jorong Simancuang, Kabupaten Solok Selatan; dan Hutan Nagari Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Hingga Agustus 2019, luas kawasan perhutanan sosial Sumatera Barat telah mencapai 212.903 hektare dari total target 500 ribu hektare yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.

Di samping itu, dalam implementasinya, perhutanan sosial tidak melulu berbicara tentang penyelamatan lingkungan melalui pengamanan dan perlindungan kawasan hutan oleh masyarakat. Perhutanan sosial pada dasarnya merupakan sistem manajemen pengelolaan hutan lestari yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan; penciptaan lapangan kerja; serta mengurangi ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan melalui upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, ekowisata, serta pengembangan agroforestry.

Dengan kata lain, perhutanan sosial sejatinya memiliki hubungan diadik antara pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan lingkungan. Dalam perkembangannya, praktik pengelolaan perhutanan sosial di Sumatera Barat telah menunjukkan pengembangan mata pencaharian masyarakat melalui kegiatan diversifikasi ekonomi, seperti minyak kemiri di Nagari Indudur, teh gambir di Nagari Halaban, anyaman pandan dan teh gaharu di Nagari Padang Laweh, beras organik di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo, dan usaha pengelolaan getah pinus di Nagari Simarasok.

Masyarakat di nagari-nagari tersebut sudah mampu menghasilkan produk turunan dari potensi kawasan hutan. Produksi pun dilakukan hampir setiap bulan. Dengan kata lain, pemasukan bulanan dari produk berbasis potensi perhutanan sosial sudah mampu menjadi alternatif sumber pendapatan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan potensi perhutanan sosial tersebut dapat dipastikan dilakukan tanpa merusak kawasan hutan karena yang dimanfaatkan masyarakat adalah hasil hutan, bukan kayu.

Berangkat dari data dan fakta lapangan di atas, lompatan besar dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan secara berkelanjutan patut menjadi catatan penting. Skema pengelolaan hutan atau sumber daya alam oleh masyarakat lokal bisa menjadi salah satu terobosan dalam penyelamatan lingkungan dengan menghambat dan meminimalkan deforestasi.